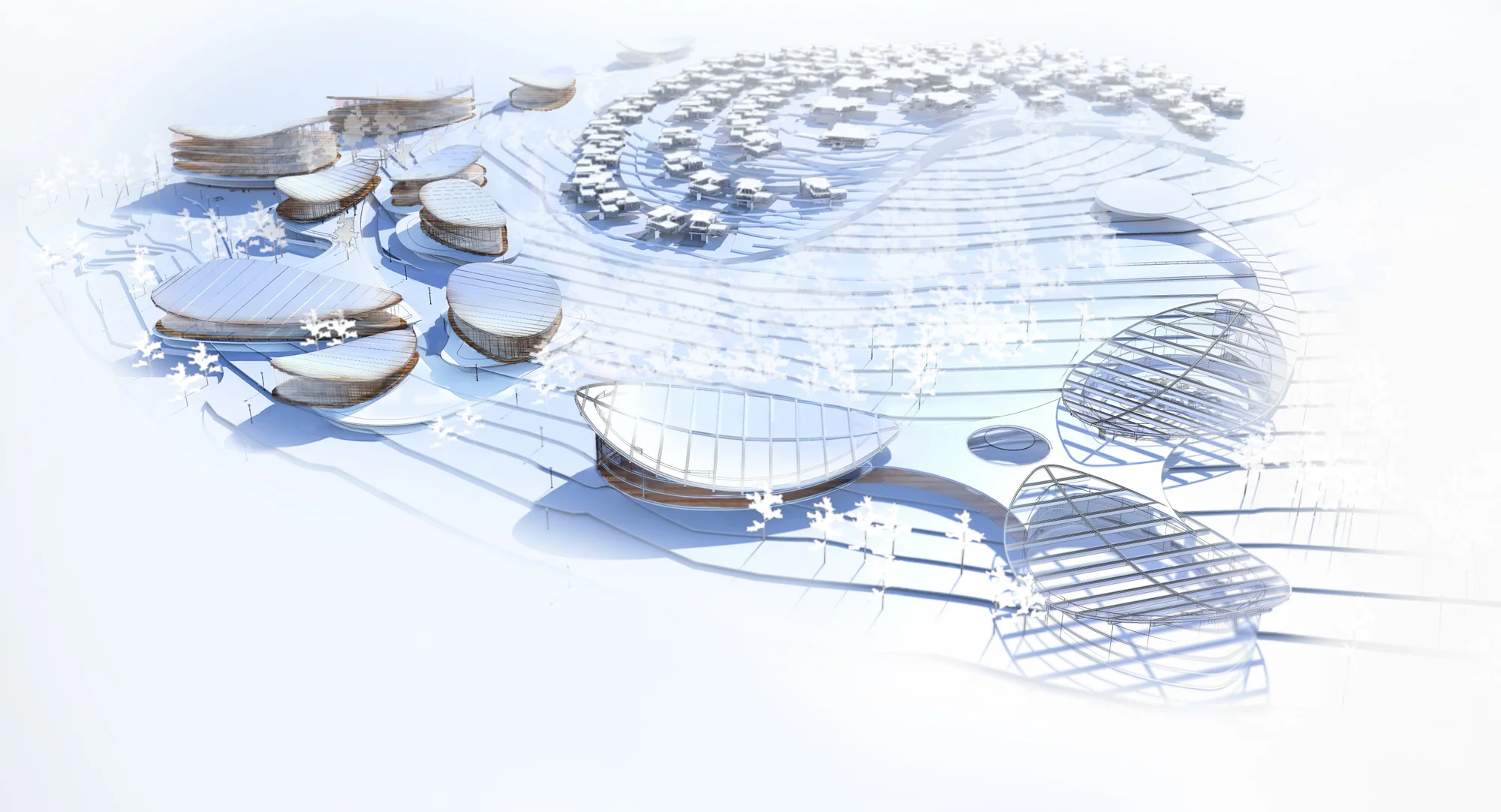

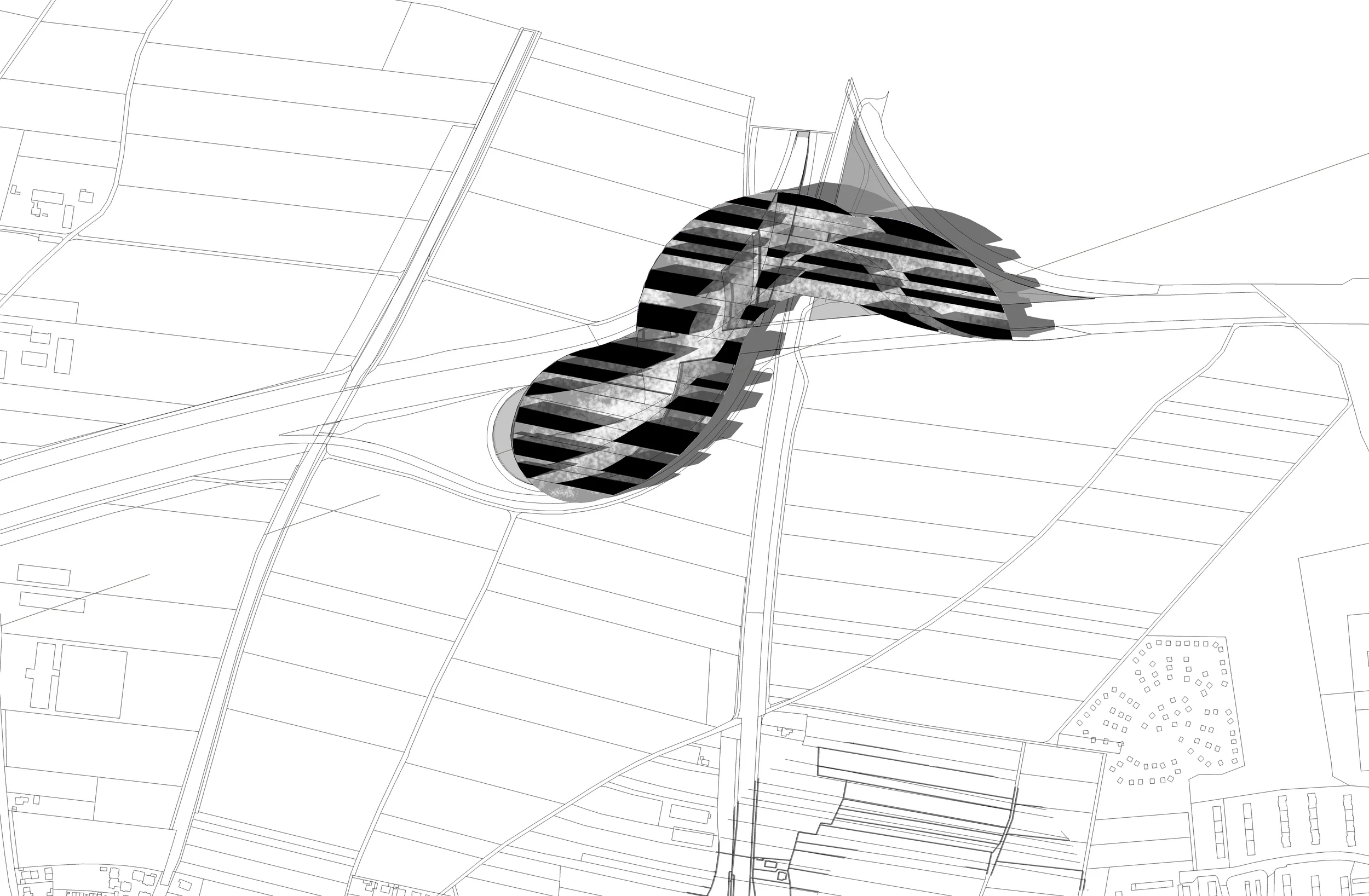

PEK - Peking, Hot Spring Resort

Hot Spring Landscape Resort ist der Entwurf für ein Entwicklungsgebiet nördlich von Peking, welches ein Hotel, Ferienhäuser, und ein Konferenzzentrum mit einem Erlebnis- und Wellnessbad vereint.

Hot Spring Landscape Resort ist der Entwurf für ein Entwicklungsgebiet nördlich von Peking, welches ein Hotel, Ferienhäuser, und ein Konferenzzentrum mit einem Erlebnis- und Wellnessbad vereint.

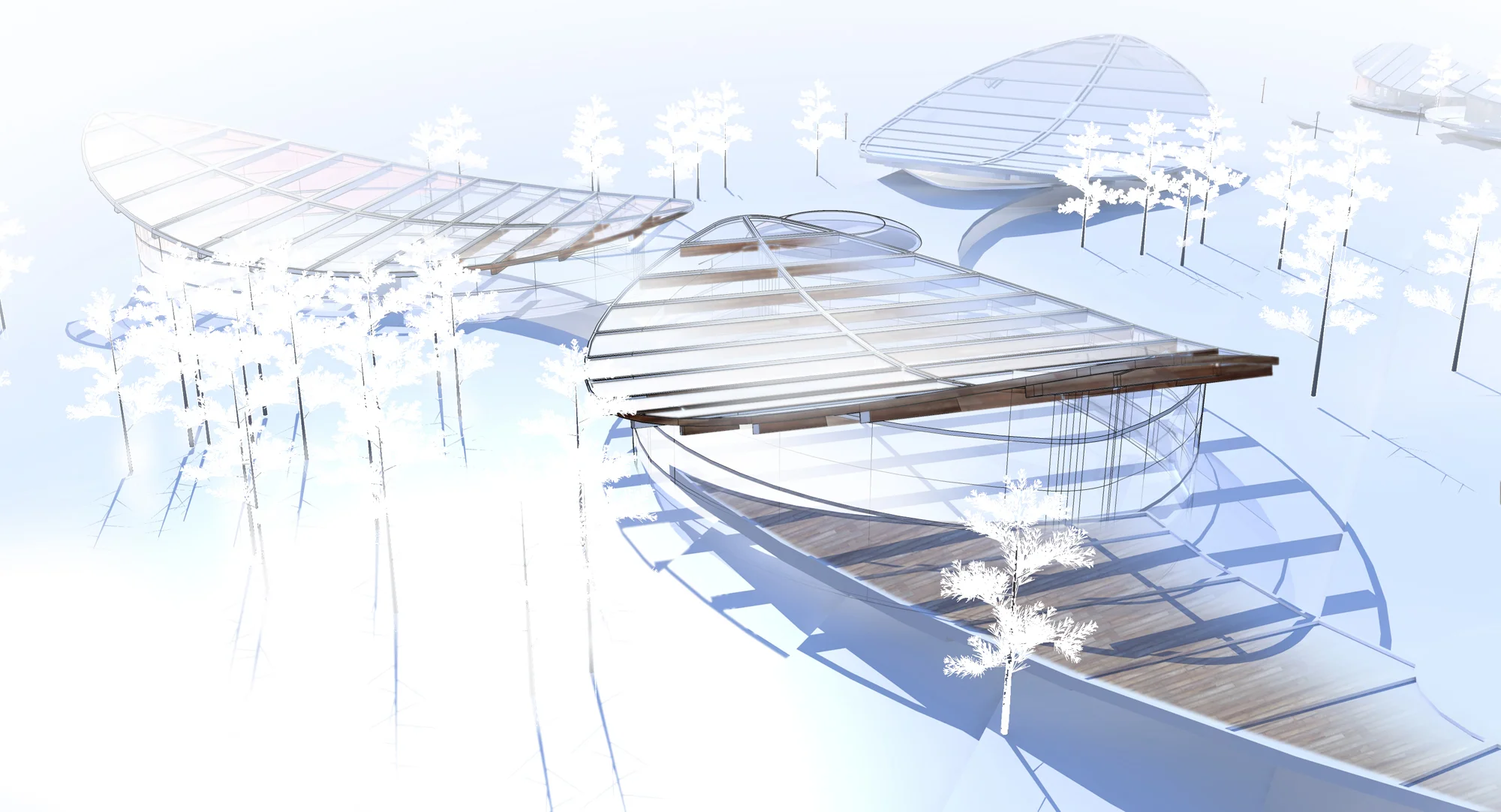

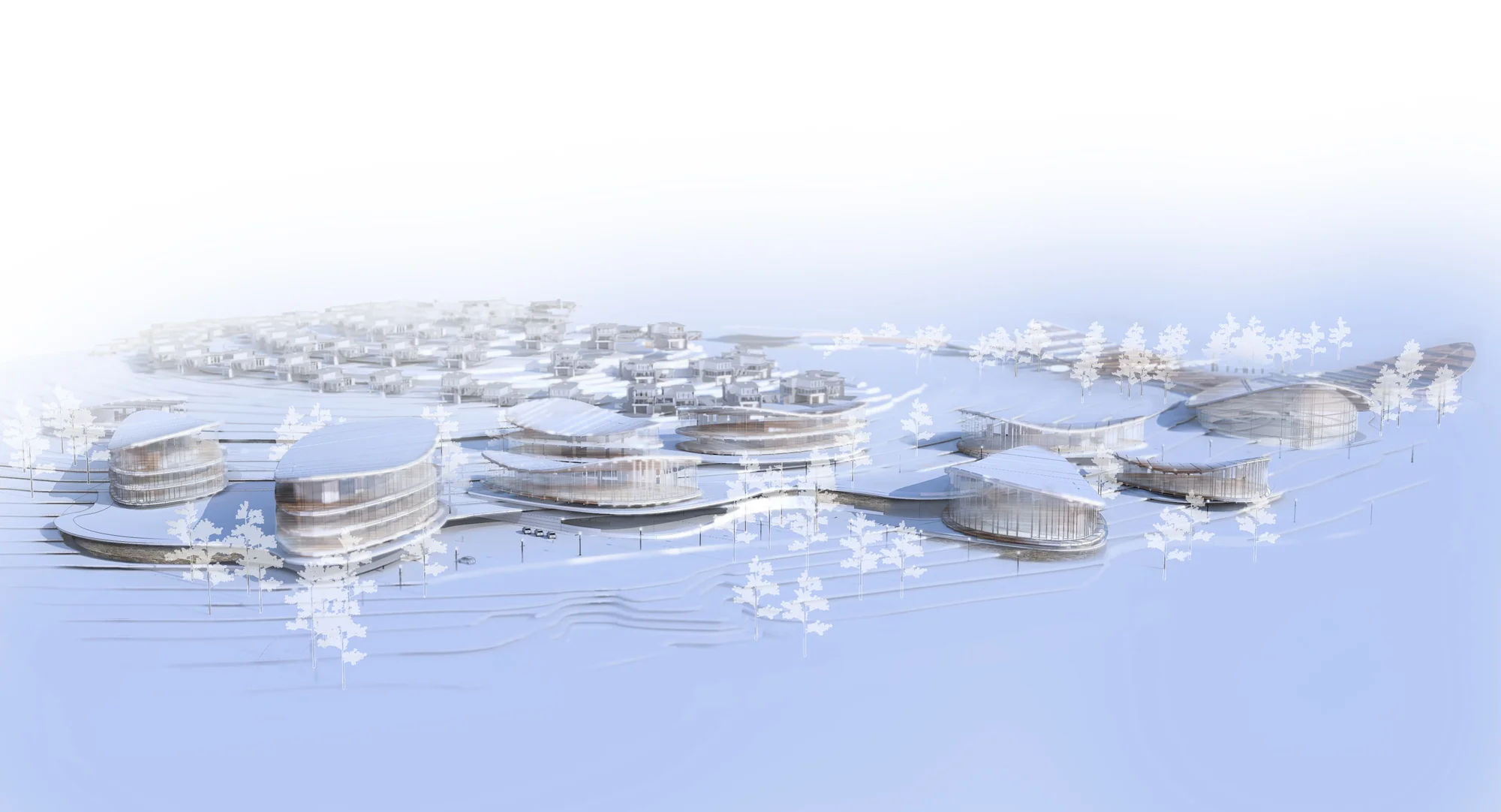

Wie Blätter einer Blüte arrangieren sich die Pavillons einzelner Nutzungen des „Hot Spring Landscape Resorts“ in der Landschaft. Diese werden über Terrassen, die sich aus der Topographie der Landschaft ergeben miteinander vereint.

Die einzigartige Dachform der „Blütenblätter“ gibt dem Resort eine besondere Identität und Leichtigkeit, trotz des geforderten massiven Bauvolumens. Je nach Nutzung, Ausrichtung und Grundrissorganisation öffenen sich die Blütenblätter zu unterschiedlichen Seiten.

Die Konstruktion der Dächer besteht aus vorgefertigten gebogenen Holzstrukturen, die scheinbar über der Landschaft zu schweben beginnen. Die Fassaden der Baukörper sind aus großformatigen Glaselementen und lassen die Grenze zwischen Innen und Aussen verschwinden.

Die umspülende Landschaft ist den einzelnen Pavillons zugeordnet, gibt diesen die jeweils nötige Privatsphäre un vereint das Resort zu einem zusammenhängenden Landschaftspark.

Dienende Nutzungen, wie z.B. Shopping, Tiefgaragen oder Technik befinden sich in der Topographie der Terrassen und verschwinden aus dem Blickfeld und aus dem Bewusstsein der Gäste.

Die Kombination der unterschiedlichen Nutzungen im Rahmen der Entwicklung eines Gebietes ist für China typisch. So finanziert der Verkauf von Ferienhäusern die Entwicklung des Erlebnis- und Wellnessbades, welches langfristig die Attraktivität des Hotels und des Kongresszentrums sichert.

Die auf dem Gebiet geplanten Nutzungen sind wie folgt:

Hotel: 32.400qm

Konferenzzentrum: 17.000qm

Boarding-Haus: 7.400qm

Clubhaus: 3.800qm

Shopping: 6.200qm

Restaurants: 1.800qm

Therme: 20.500qm

KREA - München Kreativquartier - Städtebaulicher Ideenwettbewerb 4. Platz

Das Kreativquartier bietet im Status quo ein facettenreiches Angebot an Architektur, Freiräumen und Nutzungen. Diese zum Teil stark identitätsstiftende Elemente definieren einen Charakter, der den heutigen Charme dieses Stadtbausteins ausmacht und die ansässigen künstlerischen Nutzungen überhaupt erst möglich gemacht hat.

Patchwork Kreativquartier - Wohnen auf der Stadt

Das Kreativquartier bietet im Status quo ein facettenreiches Angebot an Architektur, Freiräumen und Nutzungen. Diese zum Teil stark identitätsstiftende Elemente definieren einen Charakter, der den heutigen Charme dieses Stadtbausteins ausmacht und die ansässigen künstlerischen Nutzungen überhaupt erst möglich gemacht hat.

Im ersten Schritt ist nun das Ziel, genau diese wichtigen Elemente ausfindig zu machen und diese als Ausgangssituation für eine zukünftige Entwicklung zu betrachten. Das gilt sowohl für die vorhandene Hochbauarchitektur, als auch für die Freiräume im Areal, die sich in den letzten Jahrzehnten zu wertvollen Strukturen entwickelt haben.

Ziel: Ermöglichung der stadtplanerischen Voraussetzung für die Entwicklung eines urbanen, durch kreative und kulturelle Nutzungen geprägten identitätsstiftenden Stadtquartiers durch die Programmierung des städtischen Raumes auf Basis synergetischer Nutzungsschwerpunkte auf einer öffentlichen und dichten Ebene und der Überlagerung mit verschiedenen Formen des Wohnens.

Patchwork Kreativquartier überlagert zwei extreme städtebaulichen Dichten vertikal: Einer verdichteten und urbanen Basis, basierend auf den Bestandsqualitäten des Kreativquartiers und einer aufgelockerten privaten und durchgrünten Ebene des Wohnens über den Dächern von München.

FREI - Wohngebiet in München, Freiham - 6. Preis

Die Stadt München steht vor der Herausforderung in der Zukunft seiner stetig wachsenden Bevölkerung erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Freiham, an der Nahtstelle zwischen Stadt und Land, stellt dabei das letzte freie Entwicklungsgebiet im Stadtgebiet Münchens dar.

RUral+urBAN Die Stadt München steht vor der Herausforderung in der Zukunft seiner stetig wachsenden Bevölkerung erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Freiham, an der Nahtstelle zwischen Stadt und Land, stellt dabei das letzte freie Entwicklungsgebiet im Stadtgebiet Münchens dar. Es stellt sich die Frage, wie eine Siedlungsstruktur entwickelt werden kann, die zum einen der in München sehr eingeschränkten Ressource Bauland Rechnung trägt, darüber hinaus aber den Bedürfnissen der Bewohner Münchens gerade am Stadtrand gerecht werden kann. Es gilt eine städtebauliche Struktur zu entwickeln, die die Vorteile von Stadt- und Landleben miteinander verbindet und darüber hinaus der Stadt München die Option bietet in weiterer Zukunft mögliche Verdichtungen innerhalb der dann vorhandenen Stadtstruktur vornehmen zu können.

Aus den oben genannten Zielen der Stadtentwicklung ergibt sich das Prinzip des Projektes „RuBan“: Synergie der Potentiale ruralem und urbanen Lebens in einer besonderen Siedlungstypologie - „RUral+UrBan“ = RUBAN. RUBAN verbindet die Vorzüge einer urbanen Stadtstruktur mit seiner Dichte und Nutzungsüberlagerung und den Qualitäten des Lebens auf dem Land in Form von Häusern mit Einfamilienhausqualität.

Ruban vertauscht die traditionell in städtischen Hinterhöfen gelegenen Gewerbe und verdichteten Wohnflächen gegen verdichteten Wohnungsbau in Einfamilienhausqualität mit eigenem Garten und weitet den traditionell städtischen Hinterhof als großzügigen, grünen Naturraum mit Parkcharakter aus. Die innen gelegenen Gewerbe- und verdichteten Wohnflächen verlassen somit den Hof und orientieren sich als zweite Gebäudereihe zur Strasse. Der Blockrand schichtet sich und bildet einen gesonderten Nachbarschaftshof mit halbprivatem Charakter. Das Mischen der Qualitäten des Landlebens - Wohnen in Einfamilienhäusern, Naturbezug mit eigenem Garten - mit denen des Stadtlebens - Wohnen mit Arbeiten, und den damit verbundenen differenzierten Frei- raumqualitäten stellt die besondere Typo- logie von RUBAN dar.

Die Strukturierung des Gebietes über Parzellen und einfache städtebauliche Regeln schafft kurzfristig flexible Grundstücksgrößen und ermöglicht langfristig die Nachverdichtung innerhalb der gebauten Struktur.

RUBAN schafft die Möglichkeit einer bedarfsorientierten Stadtentwicklung ohne die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete und leistet seinen Beitrag gegen die Zersiedlung der Stadt und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

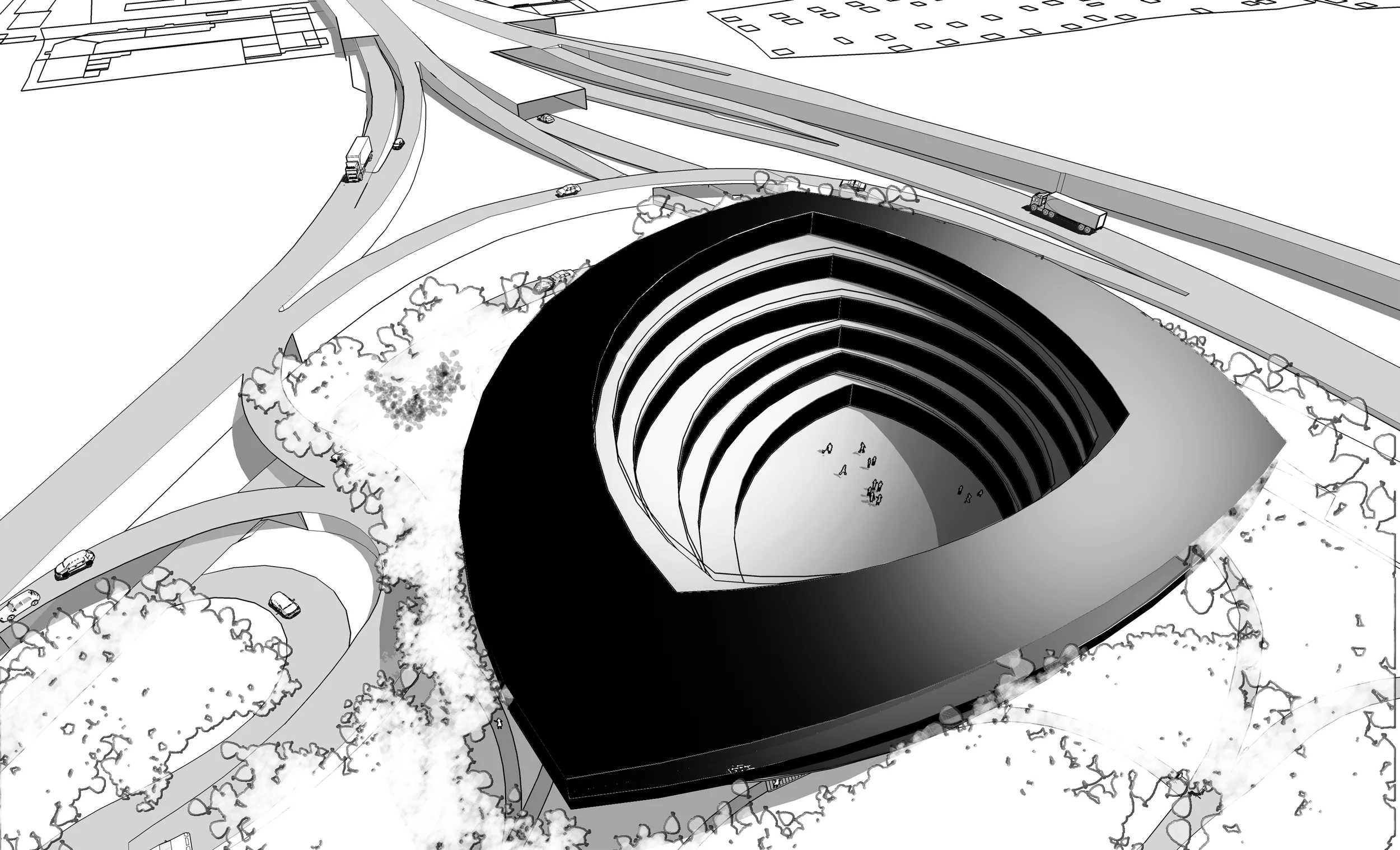

OSC - München Openscale - 2. Platz

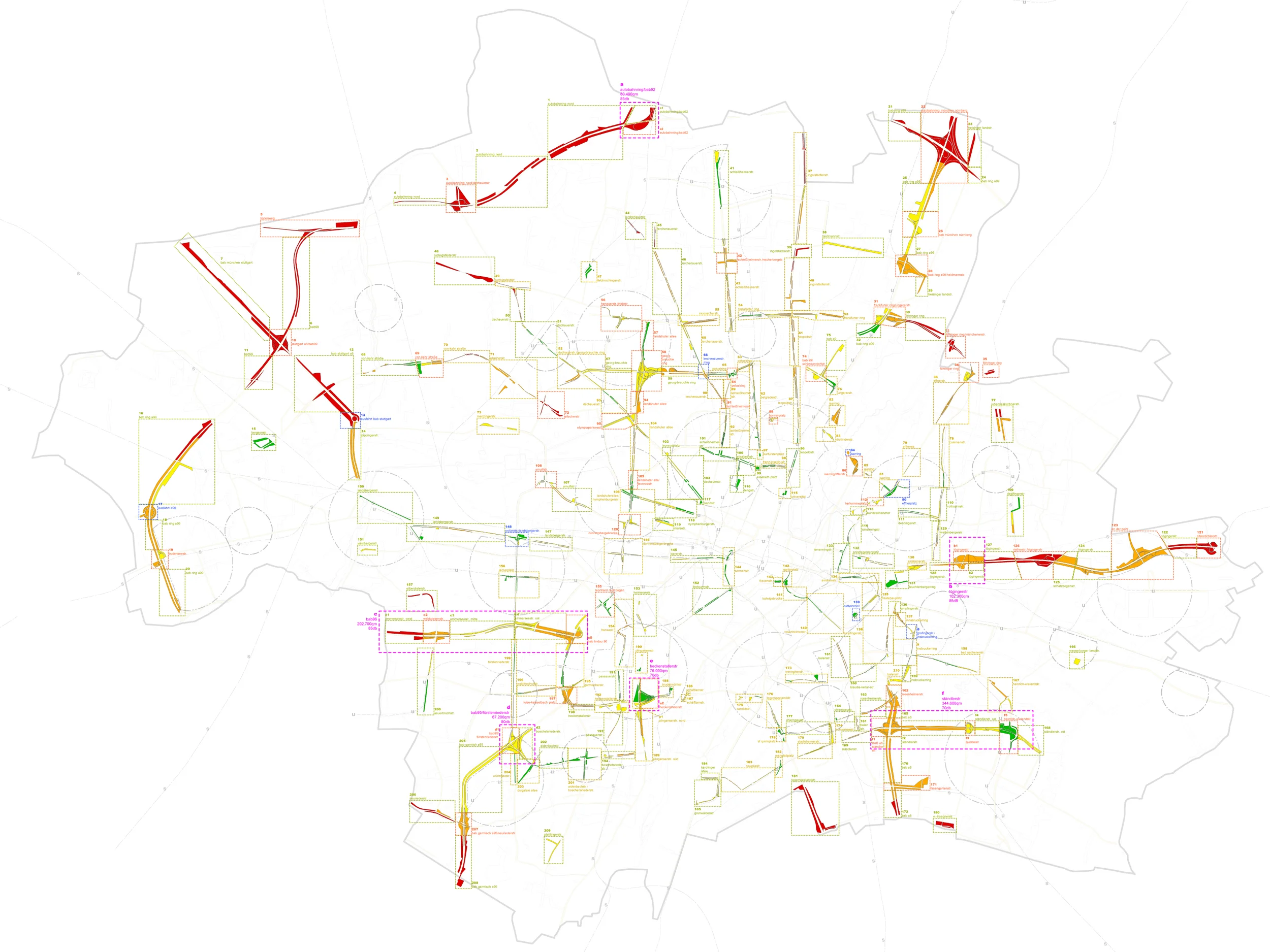

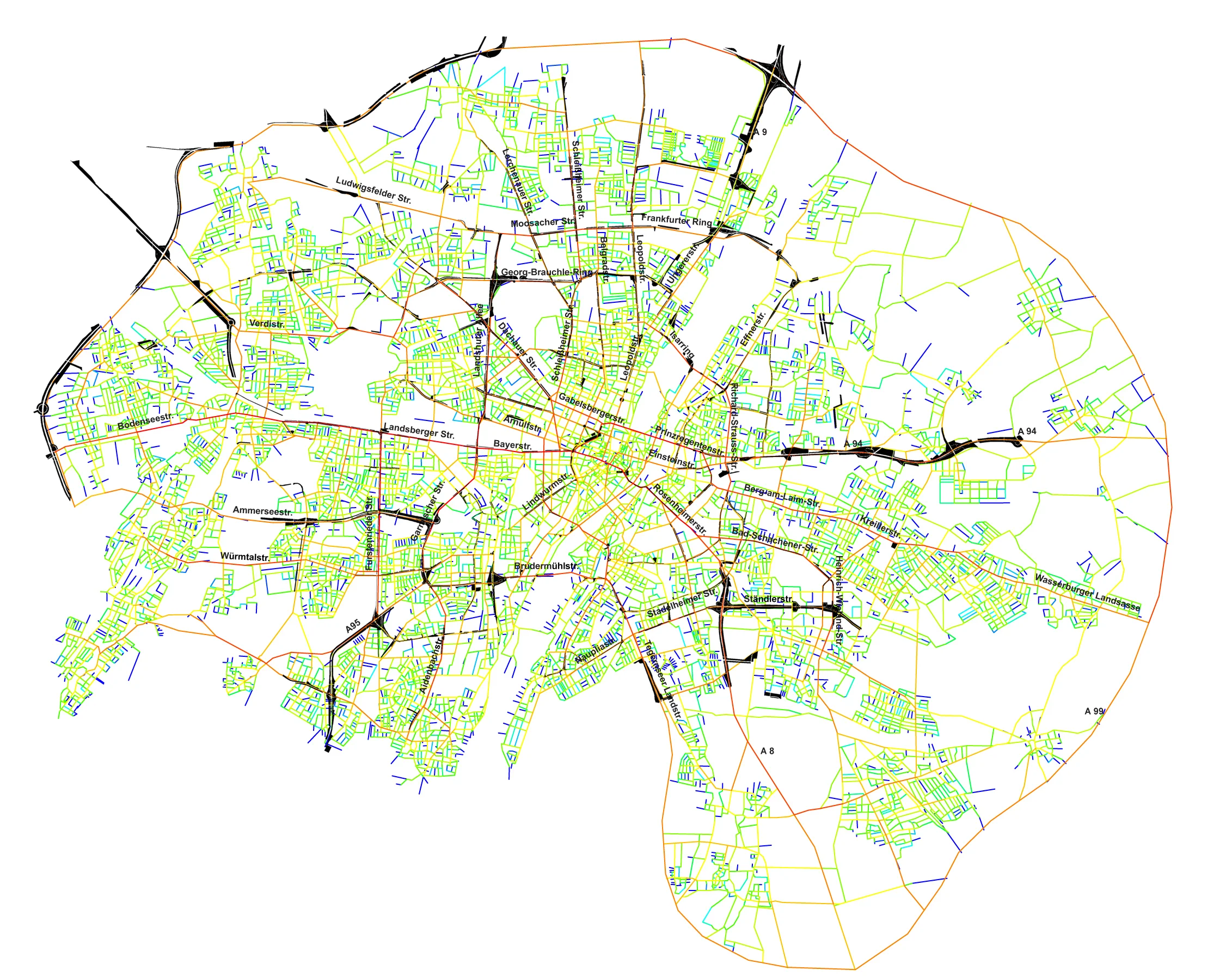

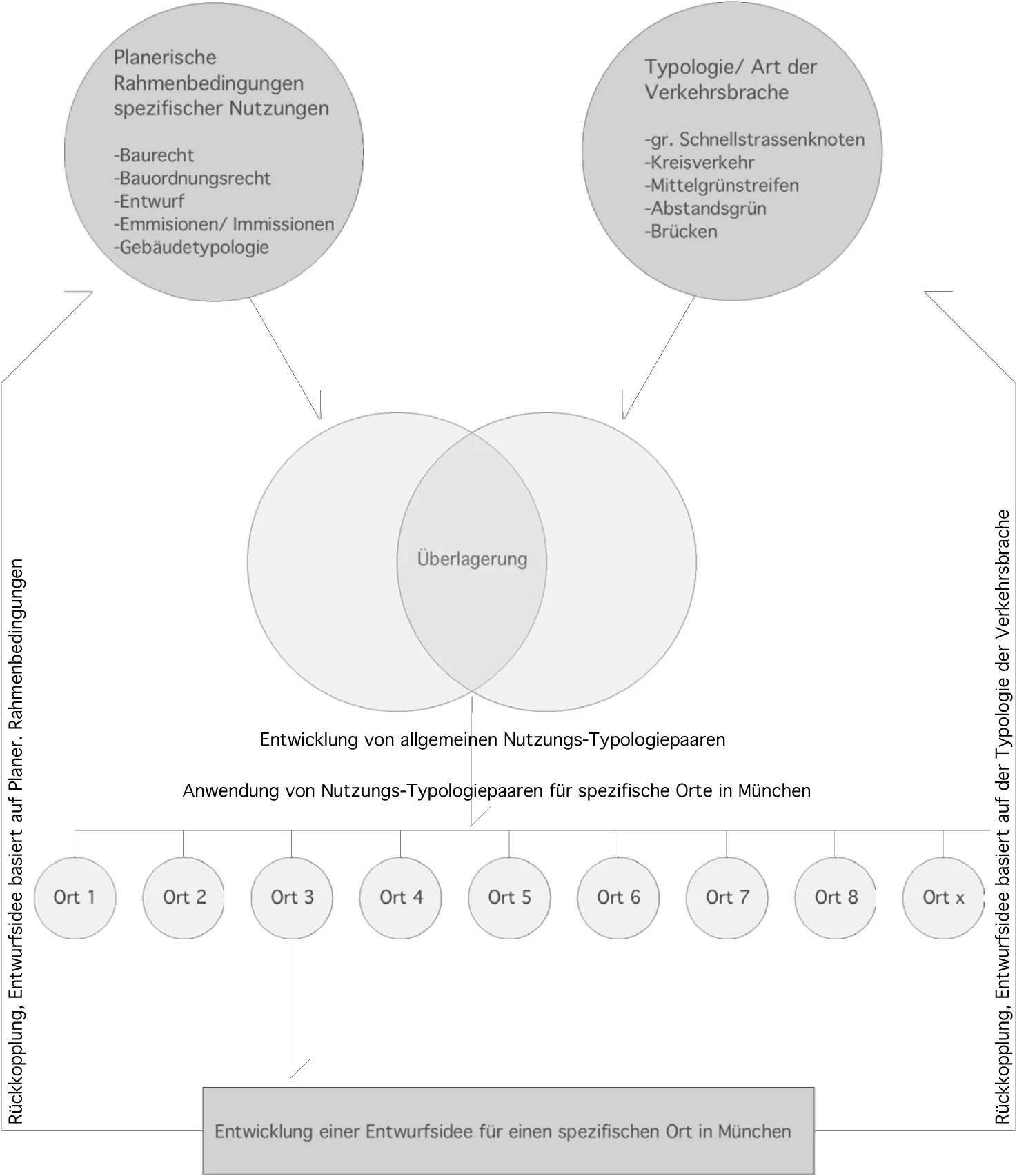

Analyse der Münchner Nuzungsstruktur des unbebauten Raumes mittels verschiedenster Analysemethoden mit dem Ziel der Reprogrammierung vorhandener Flächenpotentiale zur Kompensation urbaner Defizite.

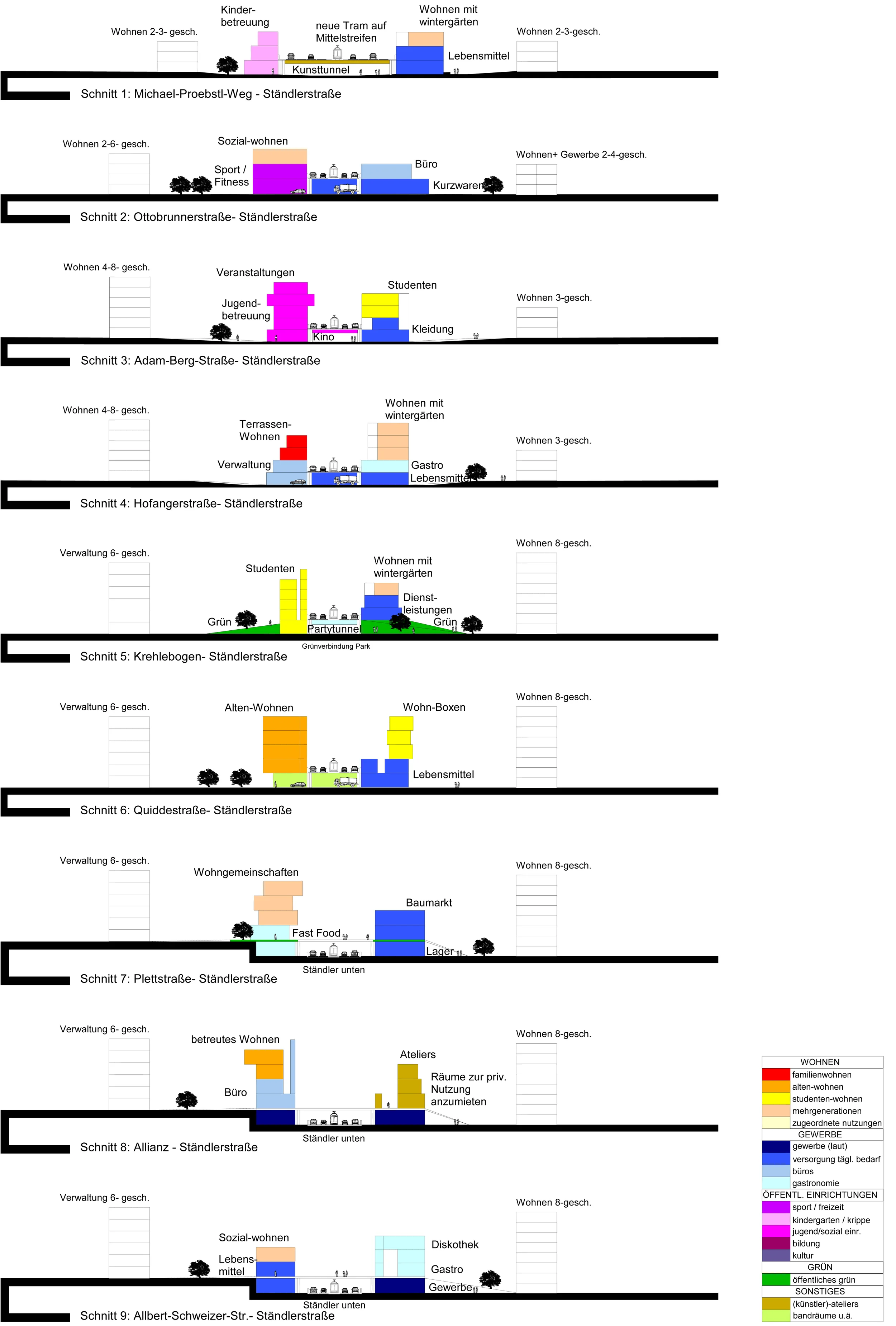

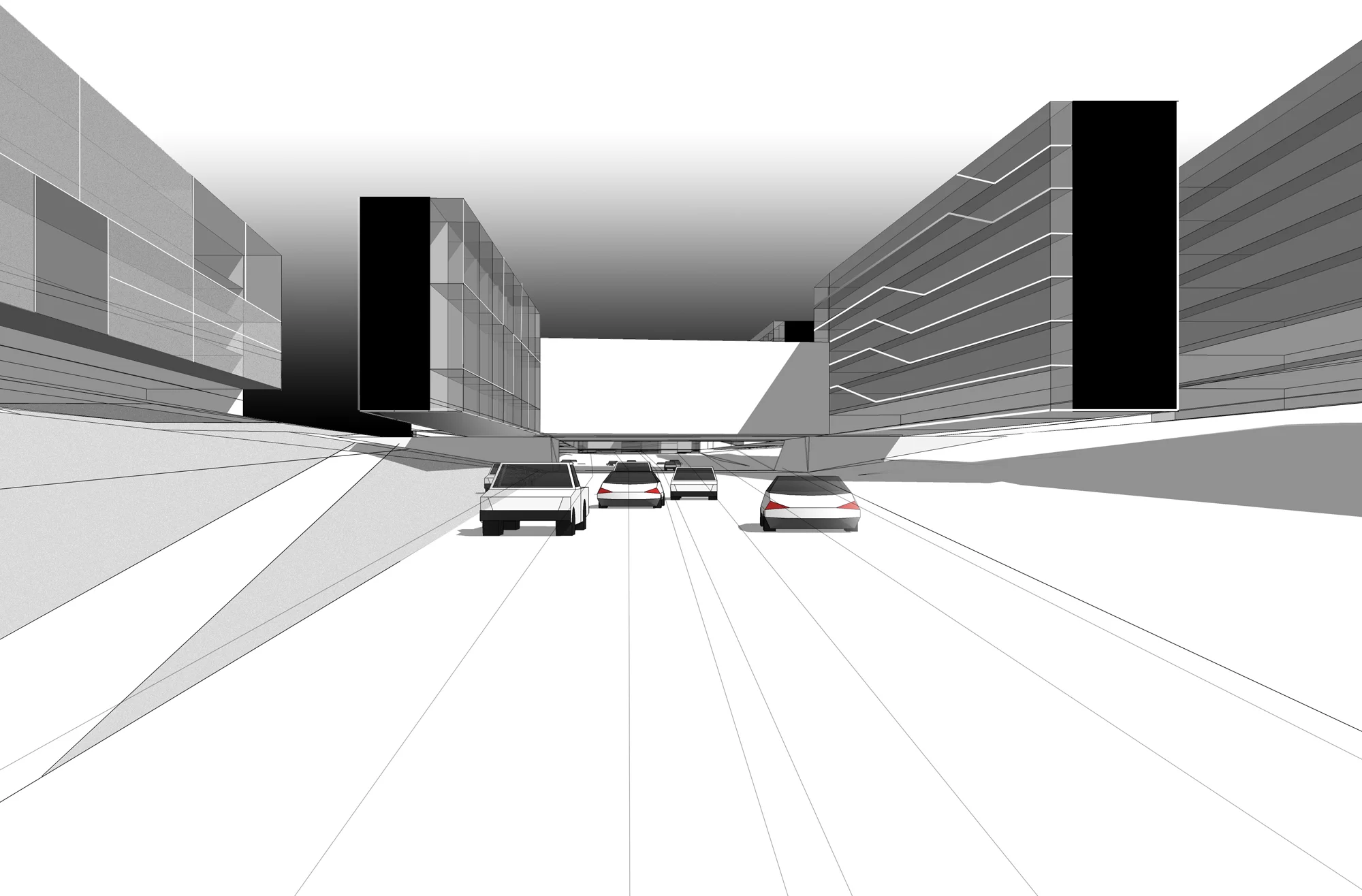

"Newmuh“ benutzt das Potenzial innerstädtischer infrastrukturell bedingter Restflächen, um Defizite der umgebenden urbanen Struktur zu kompensieren.

„München wächst, und die zur Verfügung stehenden Flächen werden immer knapper - diese Problematik bildet den Ausgangspunkt des zweitplatzierten Beitrags „NewMuh“. Teamwerk beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den sogenannten „infrastrukturell bedingten Restflächen“ - Verkehrsinseln und -knoten, Abstandsgrün und sonstigem „Straßenbegleitgrün“. Im Rahmen des Wettbewerbes entwickelte das Team eine Untersuchungs- und Bewertungsmethode, um ca. sieben Millionen Quadratmeter Brachfläche hinsichtlich ihrer Eignung für zukünftige Nutzung zu katalogisieren und zu analysieren. Außerdem skizzierten die jungen Architekten erste Ideen in Form von Typologien für eine mögliche Bebauung an sechs exemplarisch ausgesuchten Standorten.

Der Beitrag „NewMuh“ überzeugte die Jury vor allem durch die Qualität und Systematik der Analyse infrastrukturell bedingter Restflächen, (...). Der Beitrag zeigt ein enormes Entwicklungspotenzial für Münchens Stadtentwicklung und -planung auf. (...)“ (Auszug aus der Kritik der Jury)

Kooperationspartner: el:ch Landschaftsarchitekten

1. These

„newmuh“ benutzt das Potenzial innerstädtischer infrastrukturell bedingter Restflächen, um Defizite der umgebenden urbanen Struktur zu kompensieren.

1.1. Situation

„In den vergangenen zwei Dekaden hat die Münchner Stadtentwicklung von einem grundlegenden Strukturwandel profitiert, der eine historisch einmalige Freimachung von Flächen in gut erschlossenen Innenstadtlagen zur Folge hatte: Bahn-, Kasernen-, Industrie- und Verkehrsflächen (...) konnten (...) für neue Zwecke, insbesondere den Wohnungsbau genutzt

werden. Nach den vorliegenden Prognosen wird sich das wirtschaftliche und bevölkerungsmäßige Wachstum der Stadt fortsetzen. Bis 2025 rechnet das Planungsreferat mit einem Zuwachs von ca. 85.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine vergleichbare Freimachung von Flächen wie in der jüngsten Vergangenheit ist jedoch nicht zu erwarten. Es ist daher absehbar, dass ab 2015 ein Engpass bei den Siedlungsflächen entsteht, der insbesondere den geförderten Wohnungsbau nachhaltig begrenzen könnte“ (...) „Das vom Stadtrat 1998 beschlossene Stadtentwicklungskonzept PERSPEKTIVE MÜNCHEN basiert auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und Urbanität. Darin ist der Grundsatz „Innentwicklung vor Außenentwicklung“ als Leitbild für die weitere räumliche Entwicklung der Stadt festgeschrieben.

Das Siedlungskonzept sieht eine kompakte urbane Bebauung innerhalb der Stadt mit ausreichend Raum für Grün- und Freiflächen vor. Die hierfür notwendigen Flächenreserven innerhalb der Stadt werden jedoch in den kommenden Jahren zur Neige gehen. Das Siedlungsflächenpotenzial wird sich von heute knapp 2000ha auf etwa 250ha im Jahre 2025 dramatisch verringern.

1.2. Ziel

In diesem Zusammenhang wird „newmuh“ als Möglichkeit gesehen, dem ansteigenden Siedlungsdruck durch gezielte strategische Revitalisierung von infrastrukturell bedingten Restflächen entgegenzuwirken.

„Newmuh“ als Werkzeug zur Analyse und Entwicklung nachhaltiger Strategien. Unser Hauptaugenmerk liegt vor allem auf dem Segment des Wohnungsbaus, der als Ausgangspunkt für die Analyse benutzt wurde. Darauf aufbauend werden Themen wie Nahversorgung, Freizeitwert, Erschließung etc. ebenso betrachtet.

1.3. Strategie

Im Folgenden wird zusammenfassend die Strategie und der Aufbau der vorliegenden Studie behandelt, welche in 5 Hauptkapitel gegliedert ist:

a) Grundlagen

b) Theoretische Analyse

c) Analyse München

d) Theoretische Strategien

e) Implementierung

In einem ersten Schritt werden die Begrifflichkeit und die fachlichen Grundlagen, die im Zusammenhang mit den Themen Mobilität, Verkehr, und Restflächen stehen, erarbeitet und definiert. Darauf folgt ein historischer Abriß über die Entwicklung der Verkehrsflächen in München, sowie eine Analyse der aktuellen Situation und der Prognosen des Verkehrsaufkommens und des Wohnflächenbedarfs in München.

Die darauf folgende Analyse ist in zwei Kapitel untergliedert: Der theoretischen Typologisierung von infrastrukturell bedingten Restflächen und der Analyse urbaner Defizite. Darauf aufbauend werden Konzepte entwickelt, die als potenzielle Möglichkeiten der Kompensation zuvor analysierter urbaner Defizite herangezogen werden können.

Die Analyse Gesamt-Münchens gibt einen Überblick über die in München vorhandenen infrastrukturell bedingten Restflächen, die kategorisiert und mit unterschiedlichen geografisch verorteten Informationsebenen überlagert werden. Das letzte Kapitel zeigt beispielhaft an 6 auswählten Orten die Implementierung zuvor erarbeiteter theoretischer Lösungsansätze. Diese Ausarbeitung soll dazu dienen, eine Diskussion über die Potentiale infrastrukturell bedingter Restflächen zu initiieren.

PUBLIKATIONEN

Bauwelt, 44.2009, „OpenScale München“, S.8f

Welt kompakt, 2.11.2009, „Wie wollen wir morgen miteinander leben“, S.16f

Tageszeitung, München, 16.10.2009, „Zum Wachsen verdammt“, S.7

Detail online, 12.10.2009, „Interdisziplinärer Ideenwettbewerb OpenScale“

AUSSTELLUNGEN

DAZ, Deutsches Architekturzentrum Berlin, 26.05. bis 01.08.2010

Wohnforum, Südhausbau, 11.11. bis 17.12.2009

PODIUMSDISKUSSIONEN

Podiumsdiskussion, DAZ Berlin, „young and local ideas“, 26.05.2010

Münchner Zukunftsreihe, Rathhaus, Podiumsdiskussion „Stadtgestalt und Bürgerwille“, 21.01.2010

Projektdaten:

Auftraggeber: LH München

Ort: München

Jahr: 2009 - 2010

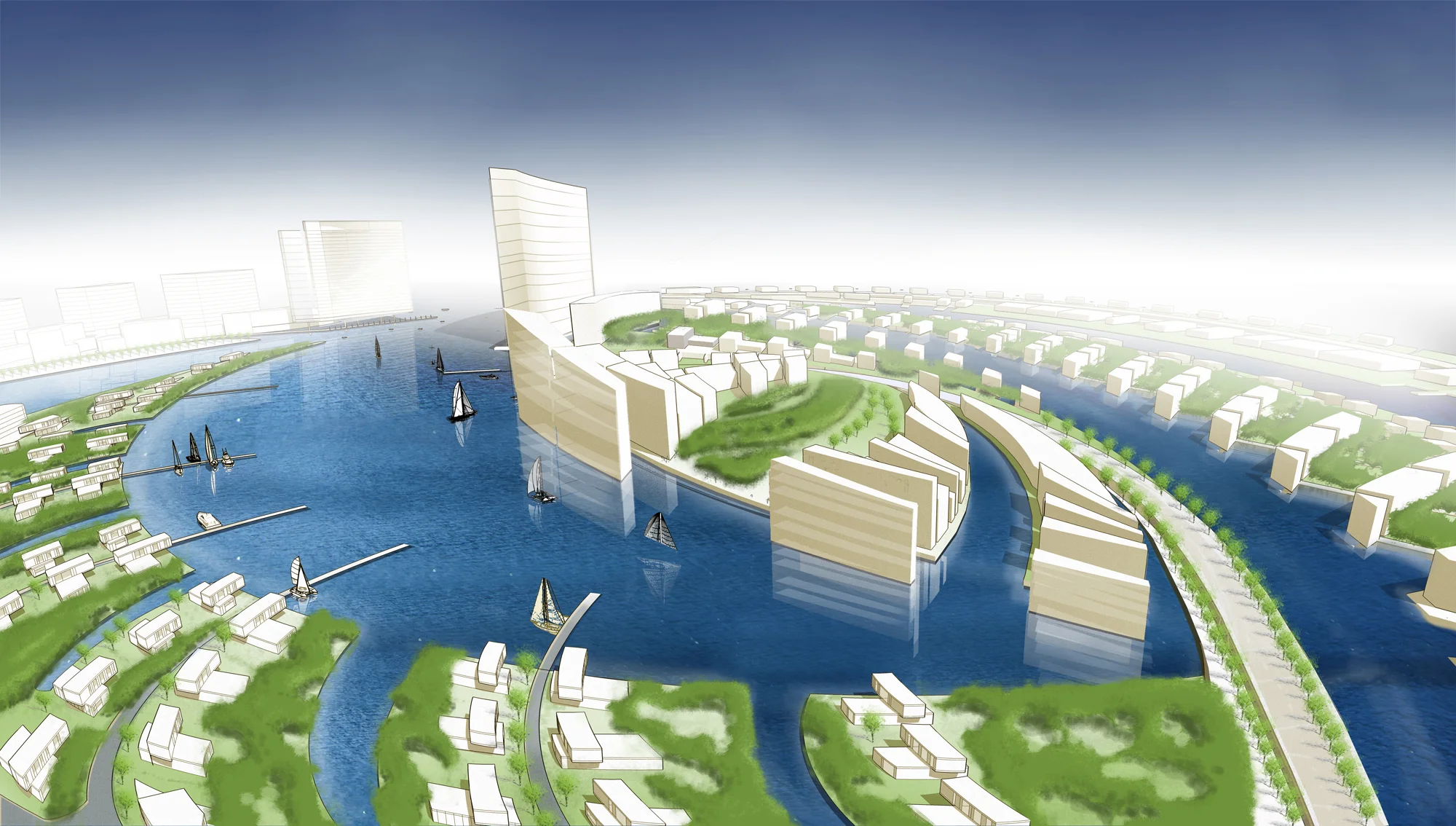

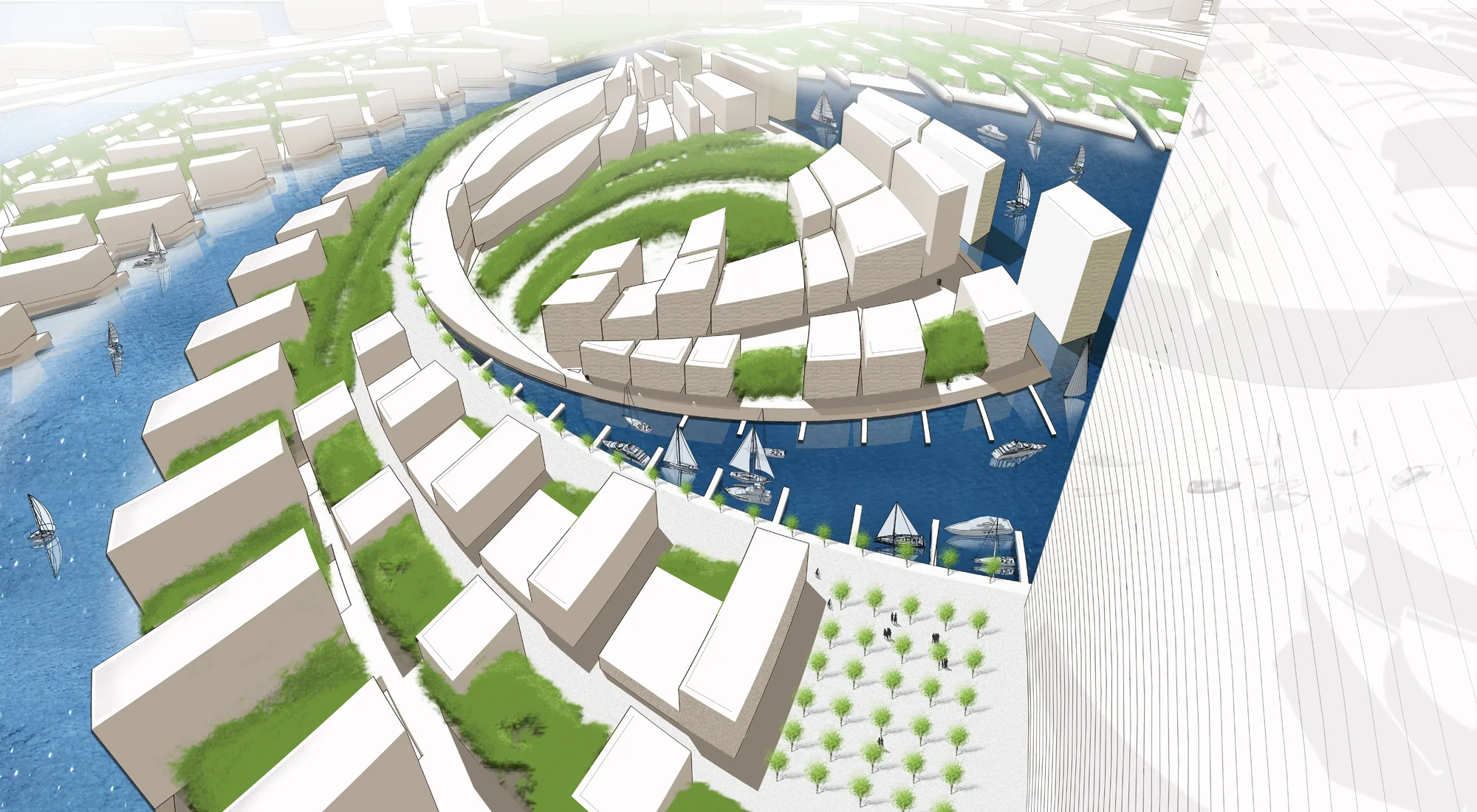

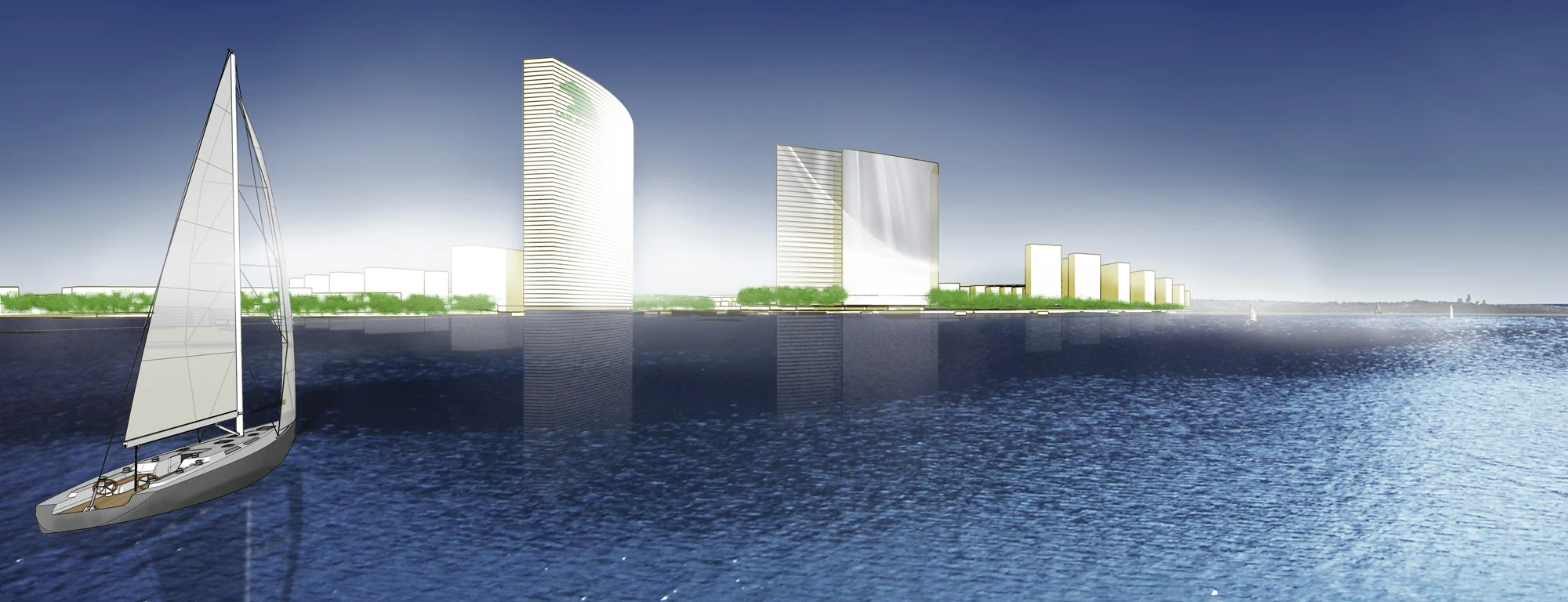

IVAL - Insel vor Valencia

Masterplan für eine künstliche Insel vor Valencia

The bed of the old river Turia is extended to the coastline of Valencia, where it is crowned by the island complex: "Isla del Sol". Like a flower-stipe is this connected by road to the old part of the city to form part of the urban structure of Valencia. The road connection to the mainland includes a new maritime promenade and a new bridge over the container port (harbour). The present port will therefore require modification. Access by water to the islands is by ferries and boats, the shores of the islands all being provided with moorings. The islands are interconnected by bridges, so that the sea currents can flow freely between the islands without major obstruction. The island shores are protected by breakwaters.

The "Isla del Sol" symbolizes an orange peeled opening, and, at the same time, the opening of an orange blossom. The resulting geometric forms are reflected in the structure of the islands as see from the air. The "Isla del Sol" of Valencia, comprising a number of small islands shaped like strips of orange peel, and has roads of different size interconnecting the islands like the ribs of a leaf.

These islands are allocated different uses and have different respective characters in dependence on the building density. The "Isla del Sol"-project would be realized with all ecological methods, seeming possible at the moment. For example: the electric current is produced by solar photo-voltaic systems and by wind power stations, and the desalination of sea water serves for watering the green areas and gives industrial water for sanitary use. More energy could be gained with water to water heat pumps, and hanging gardens would be helpful for conditioning the zones between the buildings.

In Zusammenarbeit mit:

Schmidt-Schicketanz-Planer GmbH

Schmidt Landschaftsarchitekten