Entwicklung Areal Ziegelhöhe

Die Anforderungen an einen sozial- und ökologisch nachhaltigen Wohnungsbau müssen sich massiv verändern, möchten wir, dass die gebaute Umwelt auch für die folgenden Generationen die Lebensgrundlage bildet. Folgende drei Positionen stehen deshalb im Vordergrund:

1. Ressourcenschonende Bauweise, Betrieb und Unterhalt

Die Grundlage einer ressourcenschonenden Bauweise liegt in der Reduktion des Bauvolumens an sich, und dem Streben danach, eine Architektur zu schaffen, die auch langfristig von den Bewohnern benutzt und nachhaltig betrieben werden kann.

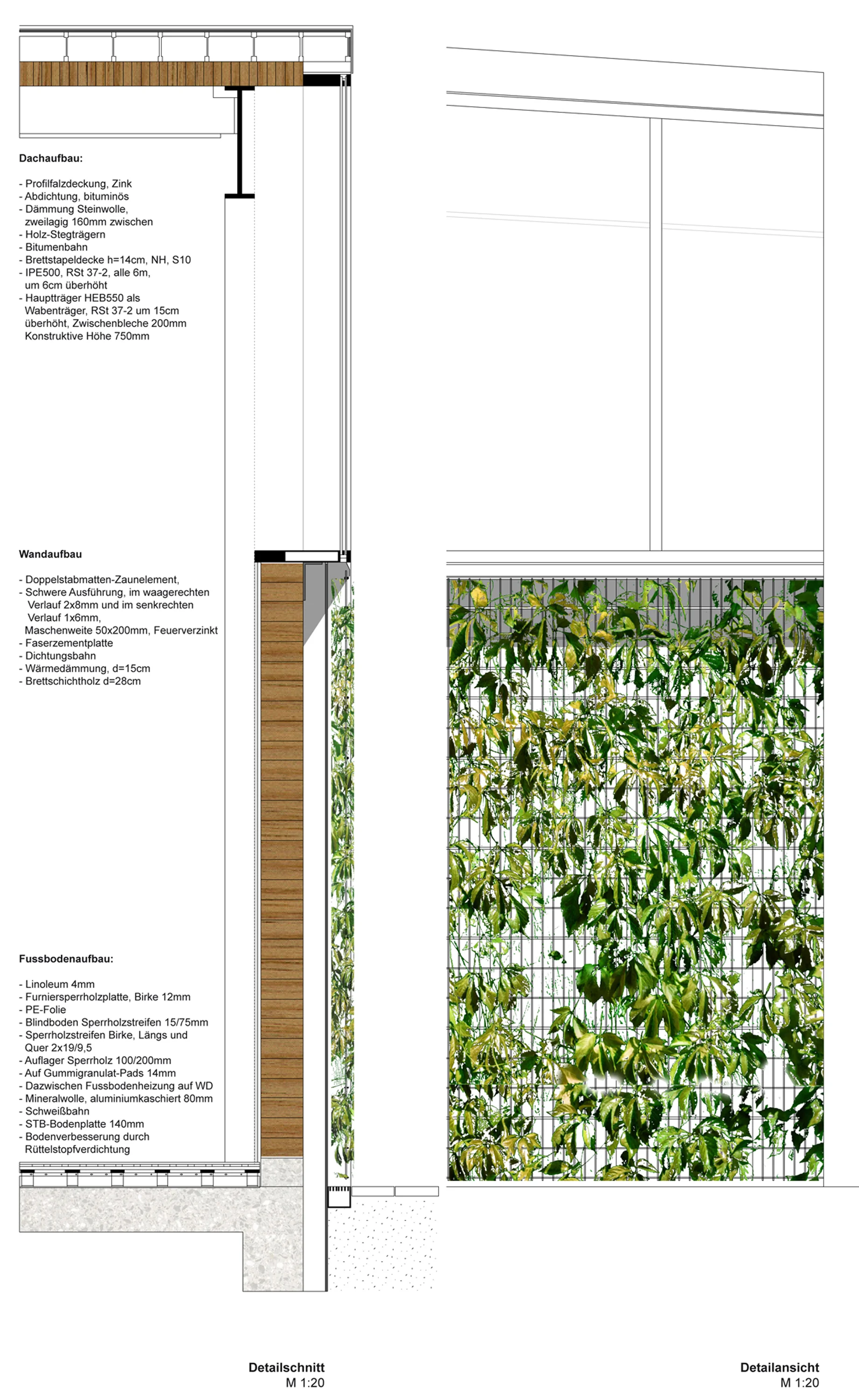

Die Verwendung von Beton wurde auf den Tiefbau und den Gebäudesockel reduziert, der aufgrund der Topografie des Grundstückes teilweise eingegraben ist. Auf diesem Betonsockel werden sämtliche Geschosse in Holzmassivbauweise mit einer hinterlüfteten Holzfassade aufgebaut.

2. Stärkung gemeinschaftlich genutzter Flächen zur Unterstützung sozialer Interaktionen

- Bereitstellung eines großzügigen Angebots an privatem und gemeinschaftlichem Freiraum in Kombination mit der gemeinschaftlichen Erschließung.

- Jede Wohnung erhält einen großzügigen Freibereich mit Aufenthaltsqualität und Möglichkeit der individuellen Realisierung von Urban Gardening.

- Große Bedeutung muss dabei nicht nur den öffentlichen, sondern auch den halböffentlichen Freiräumen zukommen, zur Naherholung und für Begegnungszonen für die Bewohnerschaft.

3. Schaffung eines flexiblen Raumangebotes über Monate, Jahre und Jahrzehnte

Häuser und Wohnungen müssen für ihre Bewohner Möglichkeitsräume bieten, die individuelle Anpassungen und Veränderungen über den Tag, das Jahr und die Generationen erlauben und fordern. Im Spannungsfeld der Auflösung der Zuordnung einer Tätigkeit zu einem Ort und der gleichzeitigen zutiefst menschlichen Sehnsucht nach Zugehörigkeit werden wir Lebensräume entwickeln lernen, die diesen Ansprüchen genügen können.

Das Gestaltungskonzept der Fassade gründet auf der Übersetzung des historischen Fachwerk- und Holzbaus in die Gegenwart. Auf einem massiven Sockel mit einer hinterlüfteten Ziegelfassade werden die einzelnen Geschosse in Holzbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade aufgebaut.

Die gestalterische Qualität fokussiert sich ausschließlich auf die Ausführung der hinterlüfteten Fassade und der vorgelagerten und selbsttragenden Balkons.

Der Fokus auf die Farbe Rot lässt an die Geschichte des Ortes erinnern. Unterschiedliche Farbnuancen ermöglichen in diesem Rahmen eine abwechslungsreiche und gleichzeitig ruhige Architektursprache.

WETTBEWERB „STOCKDORF – NEUES LEBEN AN DER WÜRM“

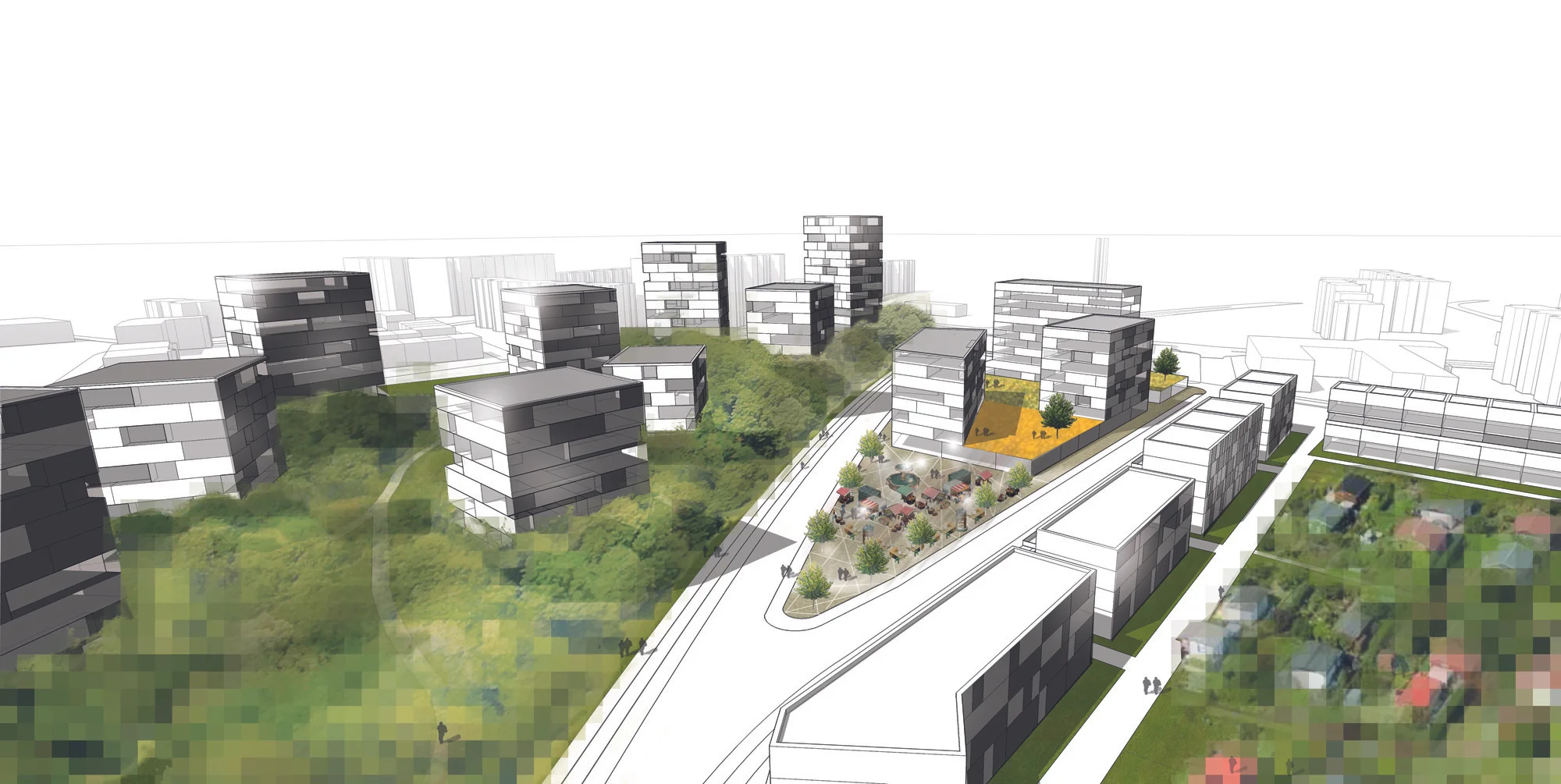

Wie Treibholz „kommen die einzelnen Baukörper auf dem Schwemmland der Würm zum liegen“, bilden Zwischenräume, zonieren die Freibereiche, und scheinen schon immer dagewesen zu sein. Die Natur bietet den Rahmen, die Orthogonalität ordnet sich unter. Die Auflösung des geplanten Gebäudevolumens in einzelne Baukörper orientiert sich am Maßstab und der Körnung der städtebaulichen Umgebung. Die Setzung der Nutzungsschwerpunkte Gewerbe entlang der Straße, und Wohnen entlang der Würm orientiert sich an den Vorgaben des Schallschutzes und der Belichtung.

Wie zufällig begleiten die Baukörper der aktuell geplanten Gewerbenutzung den Straßenraum entlang der Gautinger Straße. Durch die leichte Drehung zueinander ergeben sich entlang des Straßenraumes unterschiedlich große Begegnungsräume mit abwechslungsreicher Qualität. Durch- und Einsichten ergeben sich zwischen den einzelnen Baukörpern und lassen den Raum optisch in Richtung Würm fließen. Begrünte Treppen- und Erschließungskerne verbinden diese Baukörper und stellen ein zusätzliches Element dar. Im Norden fasst ein von West nach Ost verlaufendes Volumen den Hauptzugang von Nordosten in das Gelände, lädt ein und bietet gleichzeitig den Auftakt von Norden zum Gebiet. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes befindet sich die Kita, die an der Gautinger Straße die Hauptaktivität definiert.

Das Ziel ist es, das gesamte Gebiet als naturnahe Landschaft zu entwickeln. Daher verbindet ein durchgängiges Stegsystem die verschiedenen Bereiche miteinander und ermöglicht es den Menschen, die Natur zu erkunden. Gleichzeitig schützt es die empfindlichen Ökosysteme und schafft ein einzigartiges Erlebnis für Besucher*innen und Bewohner*innen.

Das Gestaltungskonzept der Fassade gründet auf der Übersetzung des typisch ländlich geprägten ornamentalen Holzbaus in die Gegenwart. Auf einem massiven Sockel mit einer hinterlüfteten Elementfassade werden die einzelnen Geschosse in Holzbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade aufgebaut. Unterschiedliche Farbnuancen ermöglichen in diesem Rahmen eine abwechslungsreiche und gleichzeitig ruhige Architektursprache.

WETTBEWERB „LANGES LAND“ München

Ratoldstraße, München Feldmoching

WA Süd (8) I WA Süd (7)

Unser Architekturkonzept vereint spielerisch Elemente mit einer klaren Orientierung an den Vorgaben des Bebauungsplans und des Gestaltungsleitfadens. Unser vorrangiges Ziel ist es, einen effizienten, ökologischen und hochwertigen Lebensraum zu schaffen, der sich inmitten der rauen Umgebung, geprägt von Bahnlinien und Lärm, behaglich und geschützt anfühlt.

Um diesen geschützten Raum zu realisieren wurden Module entwickelt, die sich in einer “organischen” Geometrie anordnen. Diese Module wiederholen sich, was nicht nur die Gestaltung des Gebäudes vereinfacht, sondern auch die Effizienz der Planung erhöht. Es bildet eine unregelmäßige Volumetrie, die dennoch eine gewisse harmonische Wiederholung aufweist.

Die Strategie besteht darin, eine ausgewogene Kombination von kostengünstigen und hochwertigen Materialien zu verwenden, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden: Kosten, Schallschutz und Wohnqualität. Auf diese Weise schaffen wir ein Architekturprojekt, das effizient ist und gleichzeitig den höchsten Standards in Bezug auf Lärmschutz und Lebensqualität gerecht wird.

Folgende Themen stehen im Vordergrund:

- Kosteneffizienz

- Nachhaltigkeit

- Landschaftskonzept

- Planung Kindertagesstätte

- Gemeinschaftsraum und Zugänge und Verbindung zwischen Straße und Hofseite im Erdgeschoss

- Flexibilität, Effizienz und Wohnqualität der Wohnungsgrundrisse

- Fassaden Gestaltungskonzept mit dem Prinzip der “Modularen Addition”

- Farbkonzept in direkter Verbindung mit den Nachbargebäuden

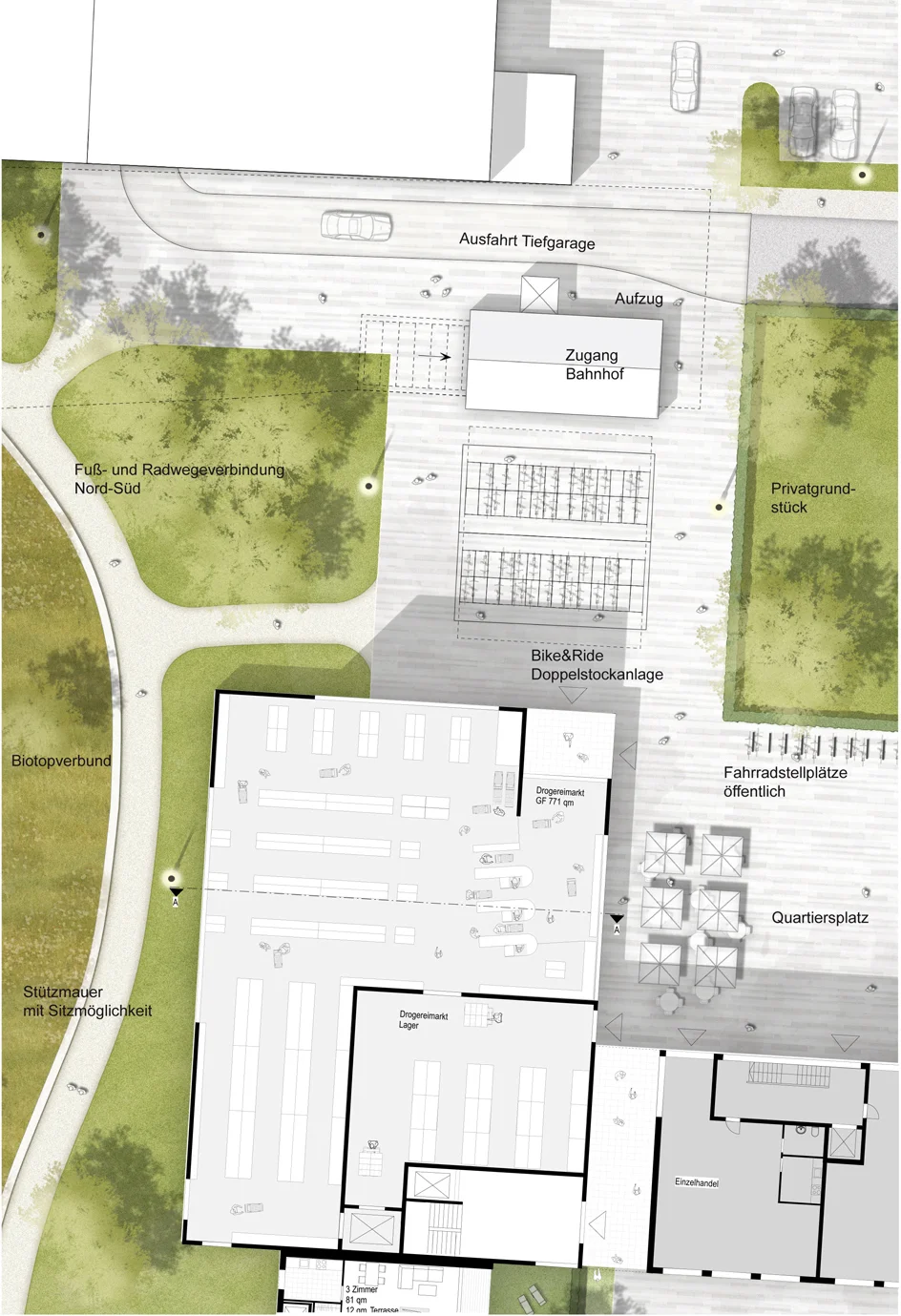

ULM - Wettbewerb Wohngebiet am Lettenwald - 1. Preis

Begehung der Realisierung unserer städtebaulichen Planung zwölf Jahre nach Wettbewerbsgewinn.

Begehung der Realisierung unserer städtebaulichen Planung zwölf Jahre nach Wettbewerbsgewinn. Die letzten offenen Parzellen werden bebaut. Es zeigt sich, dass die geplante offene Planungsstruktur mit anpassbaren städtebaulichen Vorgaben funktioniert. Es entsteht eine sehr abwechslungsreiche Nachbarschaft unterschiedlichster Gebäudetyplogien und Dichten.

REMS - Wettbewerb Wohnungsbau Remshalden

Teilnahme an dem städtebaulichen Ideenwettbewerb zur Entwicklung des Baugebiets “Grunbacher Höhe” in Remshalden.

Die offene Blockrandbebauung mit Einzelhauscharakter wird über die Innenhöfe zentral erschlossen. Dadurch werden die Innenhöfe aktiviert und ein sozialer Austausch auch gebäudeübergreifend über die gemeinsame Durchwegung angeregt. Die Reihenhäuser werden von der Goethestraße erschlossen, die Orientierung der Terrassen und Gärten ist aber zu den Innenhöfen geplant. Auf diese Weise entsteht eine kleinteilige und gegliederte Bebauung, mit einer Verzahnung von öffentlichen und privaten Freiräumen.

Das Qautiershaus, mit KiTa und Seniorenwohnen wird vom großzügigen Quartiersplatz erschlossen. Durch Abrücken des gegenüberliegenden Gebäudes entsteht im Bereich der Goethestraße eine Weitung der Platzfläche, welche als urbanes Zentrum fungiert und sich L-förmig um das Quartiershaus legt. Zusätzlich wird die Nordsüdachse mit Spielflächen für Kinder und Sitzgelegenheiten als Aufenthaltsraum konzipiert. Lediglich Rettungsfahrzeuge oder in Ausnahmefällen Möbelfahrzeuge o.ä. dürfen diese Fußgängerzone befahren.

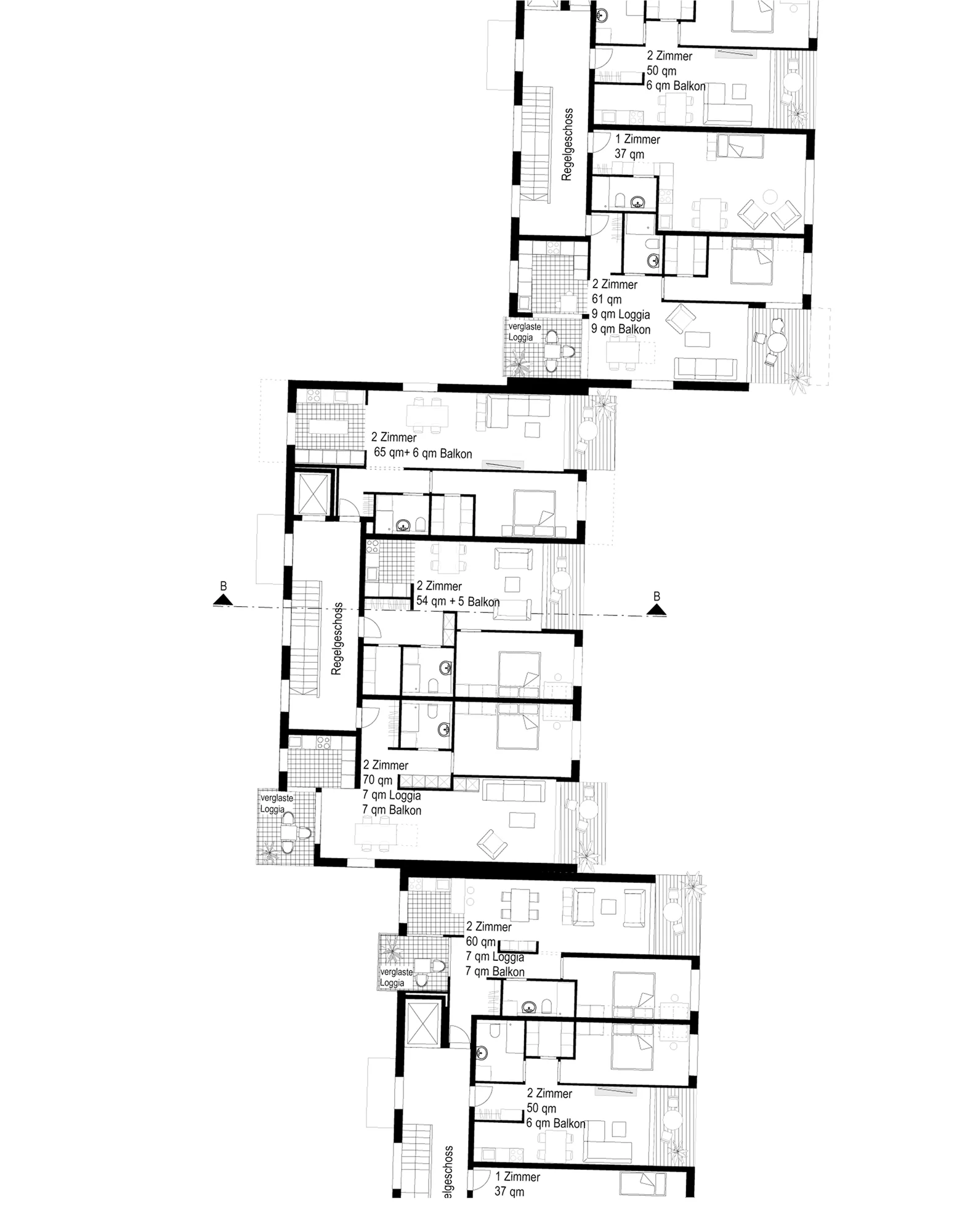

Die Mehrfamilienhäuser sind alle nach dem gleichen Grundprinzip entwickelt. Die Treppenhäuser liegen im Inneren der Gebäude und erschließen die Wohnungen über einläufige Treppen und einen barrierefreien Aufzug. Im sog. „Zwiebelprinzip“ sind die Versorgungsräume im Ring um das zentrale Treppenhaus gelegt. Hier befinden sich die Wohnungseingänge, sowie die Nassbereiche mit Bädern, Küchen und den erforderlichen Versorgungsschächten. In der äußersten „Schicht“ sind die Wohn- und Schlafräume mit Anschluss an die Außenfassade angeordnet. Das Besondere sind die Vor- und Rücksprünge der Fassade, welche Terrassen und Loggien entstehen lassen. Durch die individuelle Anordnung entstehen private Freiflächen ohne Sichtbezug durch den direkten Nachbarn. Eine Belichtung in mehrere Himmelsrichtungen erhöht somit die Wohnqualität.

Auf diese Weise entsteht eine kleinteilige und gegliederte Bebauung mit hoher gestalterischer Qualität, welche sich gut in die Struktur von Grunbach-Süd einfügt.

Alle Gebäude können in Holz-Hybridbauweise errichtet werden, mit einem Skelett und Geschossdecken aus Stahlbeton , sowie Außenwänden aus Holz. Je nach statischer Erfordernis werden die Außenwände aus Massivholz oder einer Riegelkonstruktion geplant. Die hinterlüftete Holzverkleidung mit vertikalen Fassadenlatten wird individuell und nach einem besonderen Gestaltungskonzept geplant. Alle Gebäude erhalten eine Holzfassade und treten damit als einheitliches Gestaltungskonstrukt auf, jedes Gebäude erhält aber ein unterschiedliches Fassadenraster und, so dass zusätzlich zu den Vor- und Rücksprüngen der Gebäudekubatur ein unterschiedliches Fassadenbild der einzelnen Wohnblöcke entsteht.

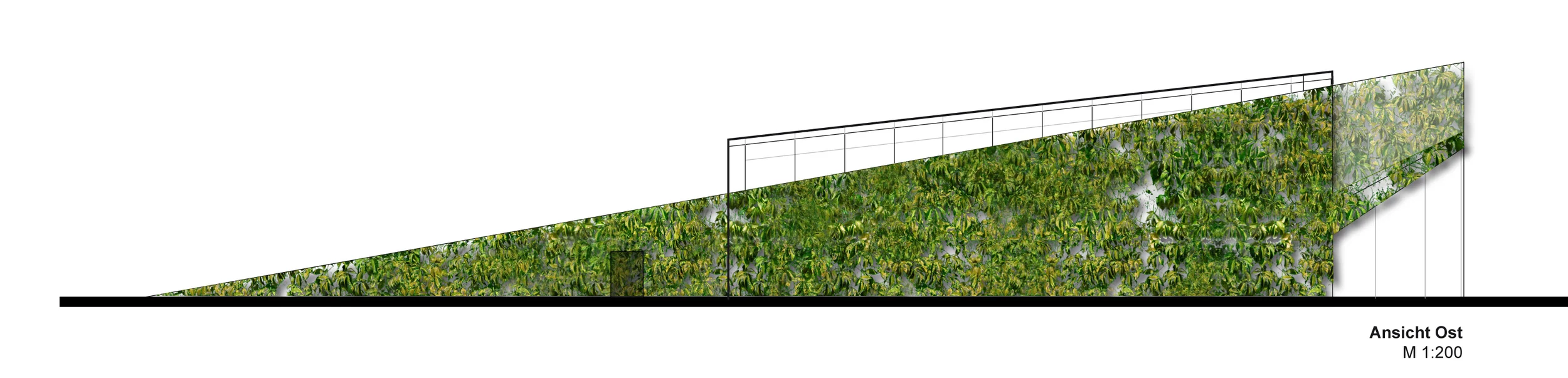

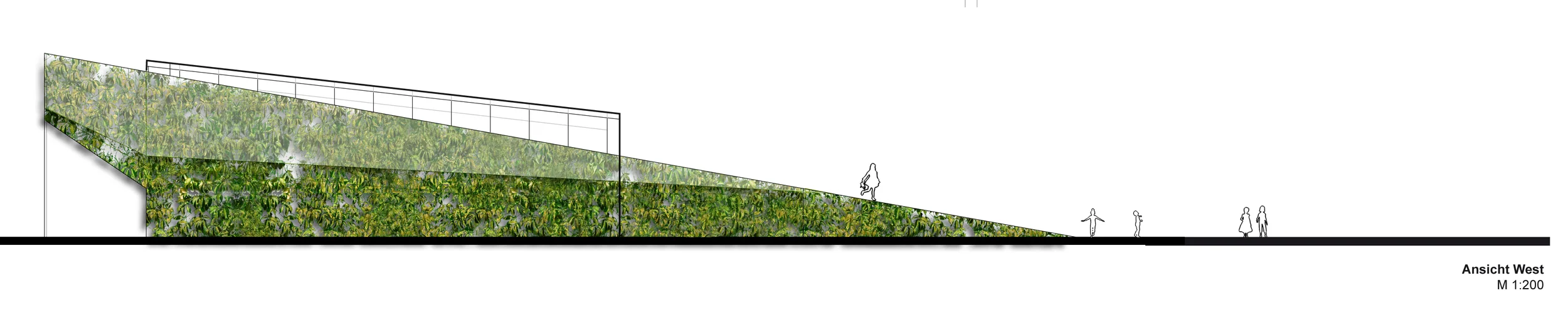

Ansicht West

Ansicht West und Süd

Entwurfsprinzip Mehrfamilienhäuser

Konzeptpiktogramme

Vertiefung Fassade

THIER - Fassadenwettbewerb Thierschstraße München, 2. Platz

Die Herausforderung, der wir uns gestellt haben, war die Entwicklung einer modernen Fassade, die sich in die Umgebung einfügt, die von aufwendig dekorierten historischen Gebäude geprägt ist.

Ein sehr spannendes Projekt hat teamwerk im April dieses Jahres beschäftigt. Den Fassadenentwurf für den Neubau eines Wohngebäudes im Lehel in München. Die Herausforderung der wir uns gestellt haben war die Entwicklung einer modernen Fassade, die sich in die Umgebung einfügt, die von aufwendig dekorierten historischen Gebäude geprägt ist.

Der von uns entwickelte Gestaltungsansatz gründet auf der Übersetzung historischer Fassadengliederung und Ornamentik in eine reliefartige Lamellenstruktur, die einer Vollverglasung vorgewendet wird. So erscheint das Gebäude aus der Entfernung und aus der schrägen Perspektive des Straßenraum wie ein historisches Gebäude. Erst bei Annäherung und frontaler Betrachtung der Fassade erkennt man den besonderen Aufbau der Fassade.

HEI - Wettbewerb Ergänzung der Heilandskirche

Das Entwurfskonzept basiert auf der behutsamen Ergänzung der Heilandskirche, situiert in einem wunderbaren Raum aus altem Baumbestand, zu einem wie natürlich wirkenden Ensemble aus Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus und Wohnhaus um einen introvertierten Innenhof

Entwurfskonzept

Das Entwurfskonzept basiert auf der behutsamen Ergänzung der Heilandskirche, situiert in einem wunderbaren Raum aus altem Baumbestand, zu einem wie natürlich wirkenden Ensemble aus Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus und Wohnhaus um einen introvertierten Innenhof.

Der Kirche, als auch dem vorhandenen Naturraum, wird dabei Rechnung getragen und durch die rücksichtsvolle Setzung der Gebäudekubaturen eine neue räumliche Gliederung des Freibereiches erzielt. Es entstehen so neue und nutzbare Freiräume für das zukünftige Gemeindeleben.

Städtebauliches Konzept

Das neue Gebäudeensemble besteht aus einzelnen Kubaturen, die sich um einen neuen Hof und um den Kirchturm gruppieren. Durch die Teilung der Nutzungen in einzelne Gebäude ist es möglich eine behutsame Ergänzung zur Kirche herzustellen, die nicht in Konkurrenz zu dieser tritt. Mit dem städtebaulichen Rücksprung der Gebäudekubatur des neuen Gemeindezentrums zur Robert-Koch-Straße bleibt die Kirche zudem von jeder Blickrichtung aus das wichtigste Gebäude.

Dachlandschaft

Die Formensprache und insbesondere die Dachform interpretiert die vorhandene Satteldachform der Kirche zu einer modernen Formensprache. Sie tritt somit in keine gestalterische Konkurrenz zur Kirche, wie beispielsweise ein Flachdach, und erhebt keinen Anspruch auf eine Imitation der Kirche durch seine moderne Interpretation der Dachform. Darüber hinaus ist es möglich die Höhe und die Kubatur der neuen Gebäude zu minimieren und behutsam miteinander zu verschmelzen.

Konzept Freianlagen

Grundlage der Neuordnung der Freianlagen in Verbindung mit der Erweiterung des Kirchenensembles bildet ein klares Gestaltungskonzept, welches den Kirchenbau in seiner städtebaulichen Einordnung und Außenwirkung stärken soll. Ein durchlaufender Belagsteppich verknüpft elegant Bestand mit Neubau und schafft es dem Kirchenvorfeld ein repräsentatives, einladendes Gesicht zu geben. Durch die großzügige Platzgestaltung entsteht Raum für Aufenthalt, Kommunikation und Festlichkeiten. Der Anbau positioniert sich angelagert mehr im grünen Kontext und sorgt mit seinen breiten Fensterfronten für einen ansprechenden Innen-Außenbezug. Der wertvolle Baumbestand bleibt in großen Teilen erhalten und ist Hauptprotagonist der Gestaltung. Elliptische Formen bespielen frei das Grundstück, mal als Einfassung bzw. Sitzelement und mal als introvertiertes Gartenzimmer als stiller Rückzugsort im Grünen. Die notwendigen Stellplätze sind mit einem Rasenfugenpflaster unauffällig in das Gesamtkonzept integriert.

Gemeindezentrum

Das Hauptgebäude des Gemeindezentrums, mit seinem zum alten Baumbestand orientierten Gemeindesaal, liegt parallel zum Kirchenschiff und öffnet sich mit einer großzügigen Verglasung zum grünen Freibereich. Der Gemeindesaal wird Teil des Naturraumes und lässt Blicke in das Gemeindeleben zu.

Der Gemeindesaal und das neue Gemeindehaus sind über das Foyer mit der Kirche verbunden. Dieses Foyer beinhaltet die Garderobe und erlaubt zudem einen barrierefreien Zugang zur Kirche. Die behutsame Öffnung des Kirchenbaus geschieht durch die Erweiterung des letzten nördlichen Fensters der Kirche zu einer Tür. Der bauliche Anschluss des Foyers passiert durch ein Glasdach, welches die Neigung des Kirchendaches fortführt.

Gemeindesaal

Der Gemeindesaal, welcher über zwei Geschosse reicht, kann im Erdgeschoss und dem Obergeschoss erweitert werden. Im Erdgeschoss kann der Gemeinderaum mit der dahinter liegenden Küche dem Saal direkt zugeordnet werden. Im Obergeschoss ist es möglich den Musikraum in Form einer Galerie zum Saal hin zu öffnen.

Gruppenräume und Verwaltung

So wie sich der Gemeindesaal zum alten Baumbestand hin öffnet, orientieren sich sämtliche Grupperäume, inkl. Jugendraum und Küche zum neuen Innenhof. Dieser Hof ist die introvertierte Ergänzung zum großen Naturraum vor der Kirche und dem Gemeindesaal. Im Obergeschoss des Hauptgebäudes sind die Verwaltung und der Musikraum untergebracht. Sämtliche Nebenräume sind, wie auch im Erdgeschoss, entlang der Nordfassade vorgesehen.

Pfarrhaus

Als südlicher Abschluss des Hofes wurde hinter der Kirche das Pfarrhaus gesetzt. Dieses orientiert sich komplett nach Süden. Die Erschließung des Pfarrhauses erfolgt ebenso über das südliche Grundstück neben der Kirche und erfährt dadurch die nötige Privatsphäre innerhalb des Ensembles. Der Zugang zum Pfarrhaus erfolgt über einen kleinen Freiraum zwischen Kirche und Pfarrhaus, sodass auch eine direkte Verbindung über den Hof zur Sakristei und zum Gemeindehaus möglich ist.

Zwischen Gemeindehaus und Pfarrhaus befindet sich als östlicher Abschluss zur Nachbarschaft das Aussenlager und ein kleiner überdachter Freibereich, der sich zum Hof hin öffnet und auch als Bühne genutzt werden kann.

Wohngebäude

Nördlich vom Gemeindehaus ist das Wohnhaus mit zwei übereinander liegenden Wohnungen. Diese können direkt von der Liebigstraße erschlossen werden und bilden eine städtebauliche Fortsetzung der anschließenden östlichen Wohnbebauung der Nachbarschaft.

Erschließung

Die Parkplätze befinden sich im Norden, am rückwärtigen Teil des Gemeindehauses. Von hier kann ebenso die Anlieferung des Gemeindehauses über die rückwärtigen Eingänge erfolgen.

Schrittweise Realisierung

Die Positionierung der Gebäude erlaubt eine schrittweise Realisierung mit dem vorrangigen Neubau des Pfarrhauses. Erst nach dem Umzug der Pfarrei erfolgt der Abbruch des Bestandsgebäudes und der Neubau des Gemeindehauses und des Wohnhauses an der Liebigstraße.

Ökologie und Ökonomie

Neben einer effizienten Grundrissgestaltung ist der komplette Verzicht auf eine Unterkellerung Grundlage für einen kostengünstigen Bau. Mit einer von uns favorisierten Ausführung des Rohbaus in Massivholzbauweise können darüber hinaus zwischen 4 und 7% Kubatur bei gleicher Grundfläche eingespart werden. Dies ist durch den geringeren Wandaufbau aufgrund des sehr guten Wärmedurchgangskoeffizienten des Holzbaus möglich. Darüber hinaus hat der Massivholzbau selbstverständlich ökologische Vorzüge, die ihn gegenüber einer klassischen Bauweise absetzen. Ein weiterer Mehrwert der Holzbauweise ist zudem seine extrem schnelle Realisierungszeit, sodass vor allem Kosten für Zwischennutzungen eingespart werden können. Unabhängig von den ökologischen Vorteilen ist letztendlich aber immer noch der sinnliche Eindruck eines Holzbaus sein größter emotionaler Mehrwert.

Grundriss EG

Grundriss OG

Längsschnitt

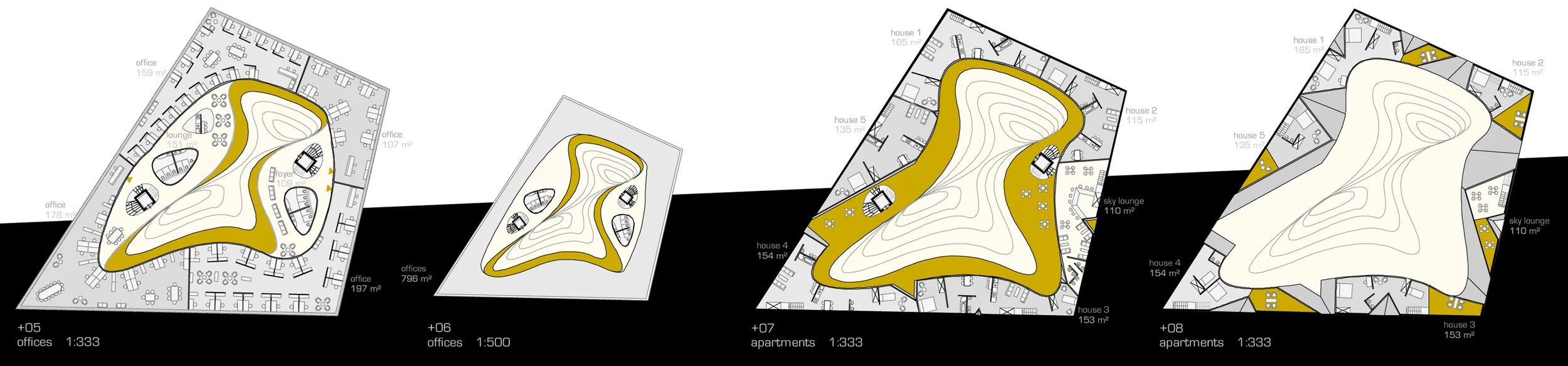

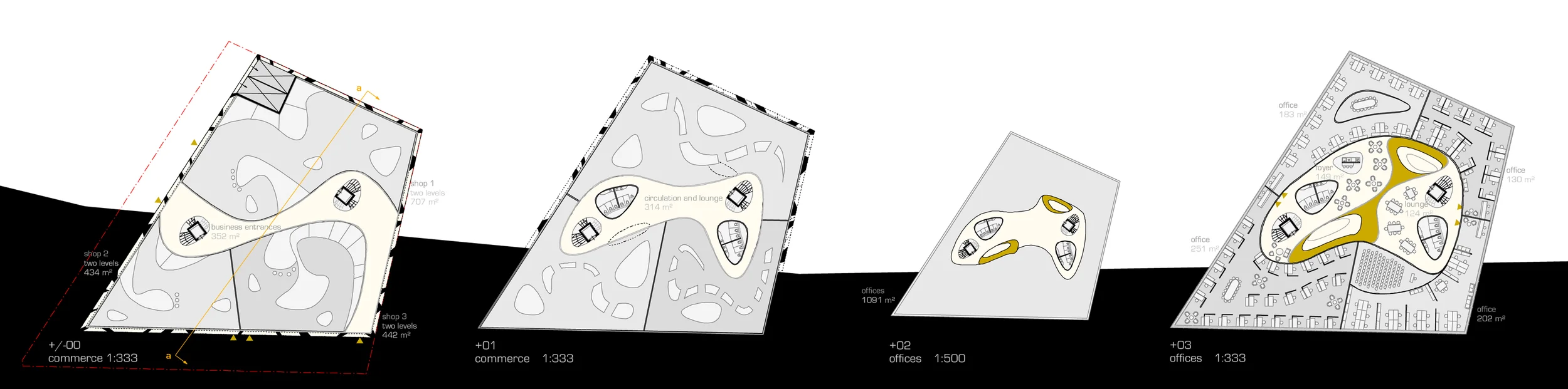

HIN - Wettbewerb Hindenburg Quartier

Das Patchwork Hindenburg-Quartier überlagert zwei städtebaulichen Dichten vertikal: Einer verdichteten und urbanen Basis, basierend auf den Bestandsqualitäten Hindenburg-Quartiers und einer aufgelockerten privaten und durchgrünten Ebene des Wohnens über dem Eselsberg.

Patchwork Hindenburg-Quartier

Ziele

Nachhaltige Wohnstandorte müssen flexibel in Ihrer Entwicklung, sozial nachhaltig in ihrer Durchmischung und lebenswert in der Bereitstellung interpretierbarer gemeinschaftlicher und privater Nutzflächen sein. Auch über die Fertigstellung eines Wohngebietes hinaus wird der langfristige Erfolg eines lebenswerten Wohnumfeldes im Abwechslungsreichtum und der Anpassungsfähigkeit der urbanen Struktur liegen.

Leitgedanke

Ziel von Patchwork Hindenburg‐Quartier ist es eine städtebaulich starke Grundstruktur bereitzustellen, die die schrittweise Entwicklung eines abwechslungsreichen und durchmischten Standortes nicht nur ermöglicht, sondern fördert.

Historie

Der Umgang mit der historischen Vergangenheit der Kaserne und die Einbindung des Forts stellt die Ausgangslage der städtebaulichen Grundstruktur dar. Durch die Aufnahme der räumlichen Gegebenheiten der Parzellierung, die sich durch vorhandenen Straßen, Plätze, Baumreihungen und Bestandsgebäude ergeben und einer Übersetzung dieser in ein städtebauliches Raster wird die Geschichte spürbar bleiben. Die Struktur des Bestandes wird somit zum Charakter eines neuen Stadtteiles.

Identität

Patchwork Hindenburg‐Quartier überlagert zwei städtebaulichen Dichten vertikal: Einer verdichteten und urbanen Basis, basierend auf den Bestandsqualitäten Hindenburg-Quartiers und einer aufgelockerten privaten und durchgrünten Ebene des Wohnens über dem Eselsberg.

Neue Flächentypologie Sockelzone

Die Besonderheit der Grundstruktur ist der angehobene Innenhof, unter dem sich die Tiefgarage und die sonst im Untergeschoss vorgesehenen Nebenräume befinden. Dadurch entsteht im Erdgeschoss umlaufend zur Umgebung eine neue Flächentypologie von nutzbaren Räumen mit direktem Erdgeschoss-‐ und Aussenbezug. Durch die Anhebung des normalerweise in solchen Lagen vorzufindenden Sockelgeschosses von ca.1m um 1,5m entsteht so nicht nur nutzbarer und nachhaltiger zusätzlicher Raum, sondern ermöglicht zudem den teilweisen Verzicht auf eine kostenintensive Tiefgarage.

Die Besonderheit der Hanglage erlaubt darüber hinaus eine optimale Einbindung dieser Typologie in die Topografie, sodass die privaten Höfe jeweils von der oberen Seite erschlossen werden können. Die Wahrnehmung der Stadt findet direkt auf der Straßenebene statt. Die Ausstrahlung der Erdgeschossräume prägt das Lebensgefühl der Bewohner, sie bilden die Alltagsräume, die eigentlichen öffentlichen Räume und Freiflächen. Diese Flächentypologie sehen wir als kurz-‐ und langfristige Ergänzung zu den Wohnflächen in den oberen Geschossen. Hier können Nachbarschaften Gemeinschaftsräume nutzen, Hobbyräume mit hoher Aufenthaltsqualität angeboten, kleine Start-‐Up-‐ Büros der Bewohner angesiedelt werden. Die offene und flexible Grundstruktur dieser Zone ermöglicht eine langfristig flexible Entwicklung. Die Nutzungen werden an der lebendigen Umgebung teilnehmen und als Katalysator für die Nachbarschaft wirken.

Nachbarschaft, Vielfalt und Flexibiliät

Patchwork: Maximierung der Mischung und Förderung der synergetischen Potentiale.

„Die Stadt ist eine Siedlungsform, die die Begegnung einander fremder Menschen wahrscheinlich macht.“ Senett 1986. Ziel des Prinzip des Patchwork ist die Erhöhung der verschiedensten Formen des

„Nebeneinanders“ und der „Überlagerung“ unterschiedlichster Nachbarschaften auf der privaten und öffentlichen Ebene.

Lebensqualität:

Auf einer eigenen aufgelockerten und durchgrünten Ebene, bieten die Wohnhöfe eine ruhige und geborgene Atmosphäre. Obwohl in der Vertikalen den dichteren öffentlichen und gewerblichen Nutzungen so nah, bieten die großen Abstände der einzelnen Wohnparzellen optimale Belichtung und ein hohes Maß an Privatsphäre. Der städtebauliche Entwurf sieht dabei eine klare Baulinie des Blockrandes vor. Nach Innen ermöglicht eine großzügig gesetzte Baulinie die individuelle Entwicklung zukünftiger architektonisch unterschiedlicher Wohnformen.

Parzellierung

Die einzelnen „Blöcke“ sind in jeweils ein bis drei Grundstücke mit zusammenhängenden, jedoch real teilbaren Tiefgaragen gegliedert. Die Höhenstaffelung und die jeweilige Größe der Teilgrundstücke unterstützt eine abwechslungsreiche, kleinteilige und gewachsene urbane Entwicklung, deren Kubaturen sich langsam nach Süden und Osten hin verkleinern und so den Übergang zum Park und dem Fort darstellen. Unterschiedlichste Wohntypologien und Formensprachen werden entstehen, die dem neuen Quartier ein gewachsenes Erscheinungsbild geben.

Öffentlicher Raum und Landschaft

Auf Grundlage der vorhandenen räumlichen Strukturen des gebauten Raumes und des Naturraumes des ehemaligen Kasernengeländes wurde eine abwechslungsreiche städtebauliche Grundstruktur entwickelt. Diese hatte zum Ziel einen kompakten Stadtteil zu schaffen, der zum einen dem Fort und seinem Vorbereich ausreichend Platz gewährt und darüber hinaus den vorhandenen Landschaftsraum zu einem qualitätsvollen und Identitätsstiftenden Aufenthaltsort erweitert. So entstehen durch die städtebauliche Struktur spannende Raumsituationen, die durch ganz unterschiedliche Freiraumtypologien bespielt werden. Starkes Rückgrat und verbindendes Element bildet der öffentliche Grünraum im Westen. Hier verlaufen die Rad- und Fußwegverbindungen zum Nahversorgungszentrum „Stifterweg“, zur Wissenschaftsstadt und zum Stadtzentrum. Darüber hinaus wird nun das Fort in die vorhandene Wegestruktur eingebunden.

Zwischen den Blöcken und Parzellen entstehen platzartige Freiraumsequenzen. Diese zum Großteil niveaugleich ausgebauten Flächen sind Erschließung und Aufenthaltsbereich zugleich. Durchsetzt wird das Freiraumsystem durch Grüncluster die an wichtigen Stellen im Freiraumgefüge Akzente setzten.

Sowohl die steinernen Platzfolgen als auch die Grüncluster bilden gemeinsam ein zusammenhängendes, öffentliches Freiraumnetz, welches für die städtebauliche Ordnung und Einbindung in den Stadtbaustein eine zentrale Rolle spielt. Als introvertierter Gegenpol präsentieren sich die privaten Freibereiche auf der erhöhten Garage als wohlproportionierte Innenhofflächen, die in hohem Maße durch gemeinschaftliche Nutzung geprägt sind. Insgesamt besticht der Gesamtbaustein mit mit einem fein abgestuften Freiraumsystem. Die Zonierungen sind klar ablesbar und richtig zugeordnet.

Durch den hohen Vernetzungsgrad entsteht ein für alle Bewohner gut zugänglicher und differenziert nutzbarer Freiraum. Das betrifft im speziellen die öffentlichen Grünflächen, die Grüncluster und die platzartigen Freiraumsequenzen. Durch die spannenden Raumsituationen zwischen den Gebäudekörper erhält der der gesamte Baustein eine unverwechselbare Identität. Das Freiraumsystem dient dabei zusätzlich als orientierendes Element und unterstützt in hohem Maße die Adressbildung.

Erschließung

Die Erschließung des Geländes erfolgt über die Hauptzufahrten am Weinbergweg im Norden und der am Mähringer Weg im Osten. Ein Netz aus Fußgänger und Fahrradwegen verbindet den neuen Stadtteil eng mit der Umgebung, dem Versorgungsstandort „Ladenzeile Stifterweg“ und dem neu entstandenen großzügigen Landschaftsraum. Die Positionierung der neuen Trambahnhalteastelle am Mähringer Weg aktiviert zudem das Gebiet und öffnet den fußläufigen Erschließungskorridor zwischen Landschaftsraum, Fort und der Ladenzeile Stifterweg. Die Anbindung des Forts an den Landschaftsraum erfolgt über eine filigrane Brücke über den Graben. Diese ermöglicht das Erlebnis der Dimension dieser besonderen Anlage.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit des Konzeptes Patchwork Hindenburg-Quartier gründet auf 3 Prinzipien:

- Ressourcenschonendes Bauen durch eine kompakte Bauweise und den Verzicht auf eine Unterkellerung.

- Flexibilität in der schrittweisen Realisierung des Projektes mit der Möglichkeit der Anpassung der Wohntypologien im Rahmen eines starken städtebaulichen Grundgerüstes.

- Soziale Nachhaltigkeit durch die bewusste Durchmischung der Wohntypologien.

Vogelperspektive von Norden

Dachaufsicht mit privaten Hofflächen

Längsschnitt N-S

Nutzungsverteilung und Wohntypologien

BRO - 1. Platz Wettbewerb Bronner Haus in Laupheim

Wir freuen uns sehr, dass unser Wettbewerbsbeitrag für die Umnutzung, Sanierung und Erweiterung des Bronner Hauses in Laupheim von Ausloben, der Familie Bronner aus Vista Kalifornien, mit dem ersten Platz prämiert wurde.

Wir freuen uns sehr, dass unser Wettbewerbsbeitrag für die Umnutzung, Sanierung und Erweiterung des Bronner Hauses in Laupheim von den Auslobern, die Familie Bronner aus Vista, Kalifornien, mit dem ersten Platz prämiert wurde.

ALL ONE – OR NONE!

Historisch, wie städtebaulich, stellt das „Bronner“-Haus einen besonderen Ort dar. Seit einem Jahr wieder im Besitz der Familie Bronner, muss es Zeuge der Geschichte und Symbol für die Zukunft sein. Durch die Entscheidung in diesem Gebäude ein Museum der Geschichte der Familie Bronner und eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen vorzusehen, macht dies möglich.

Das „Bronner“-Haus muss somit Teil des öffentlichen Raumes werden. Öffentlich im Sinne der Vermittlung von Geschichte, und öffentlich im Sinne der Integration der Bewohner des Hauses mit dem öffentlichen Leben.

Die kleine Erweiterung des bestehenden Volumens lässt die Kubatur des historischen Gebäudes erkennen. Eine an ein ortstypisches Fachwerk erinnernde Holzkonstruktion, die mit Glas ausgefacht wurde, vermittelt zwischen dem öffentlichen Raum und den Gemeinschaftsräumen des Wohnhauses. Die Konstruktion des Fachwerks wurde so gewählt, dass sie bei genauem Hinsehen den Leitgedanken von Dr. Emanuel Bronner erkennen lässt.

Das Projekt entstand in Kooperation mit Kalinca Vicente und ihrem Büro allwecan-do aus München. www.allwecan-do.com

Die Geschichte des “Bronner”-Hauses finden Sie hier.

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansicht Süd

Ansicht West

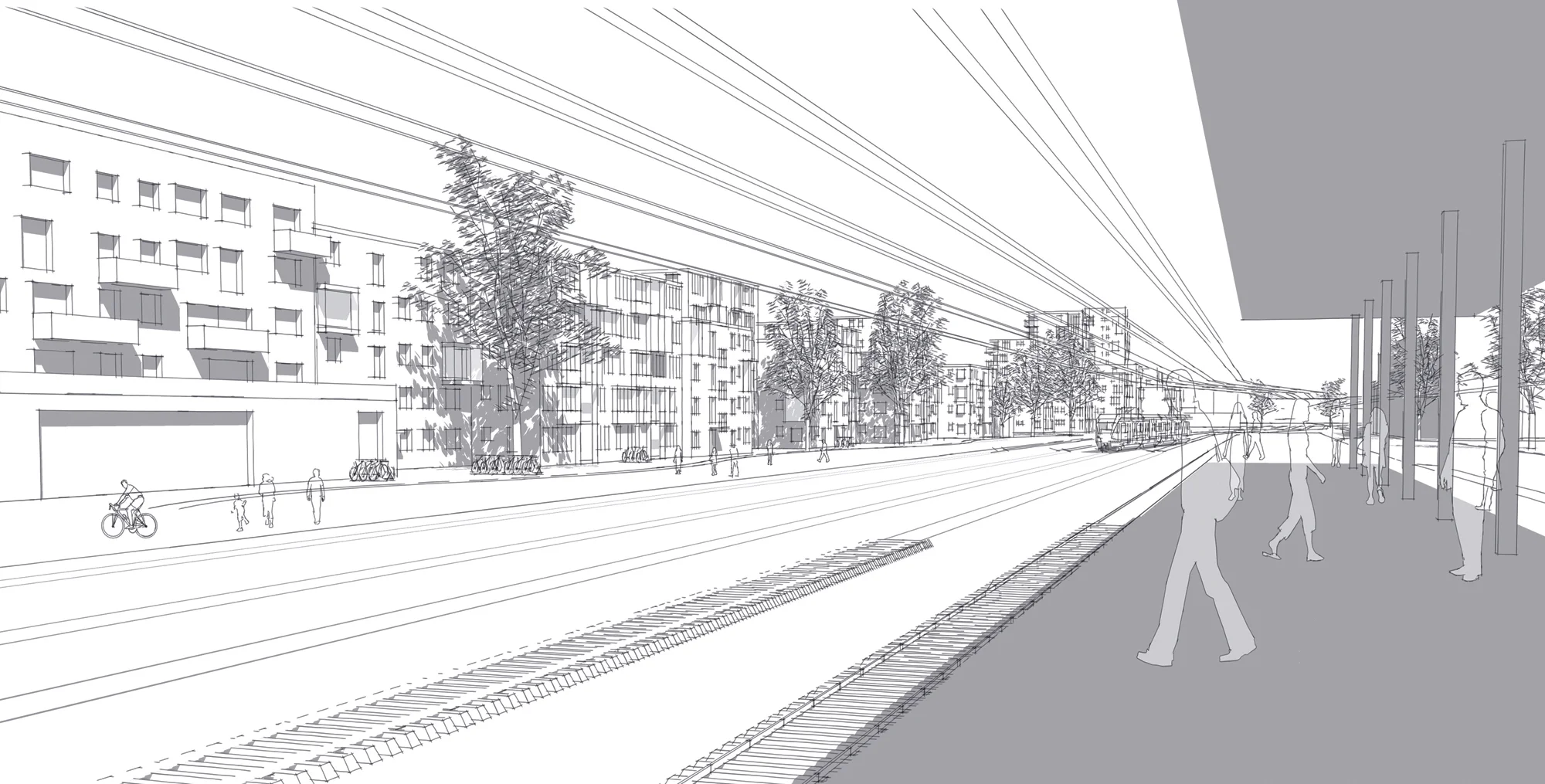

Wohnquartier an der Ratoldstraße - 2. Preis

Mit Hinnenthal-Schaar Landschaftsarchitekten haben wir beim nicht offenen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb „Wohnquartier an der Ratoldstraße“ in München den 2. Preis gewonnen. Die Ausstellungseröffnung und Preisverleihung fand am Montag den 25.07.2016 um 18 Uhr im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b in München statt.

Städtebau und Freiraumkonzept

Auf der gesamten Länge Ratoldstraße und Raheinstraße erfährt das Projektgebiet am Bahnhof Feldmoching eine Lärmschutzbebauung und damit seinen städtebaulichen Abschluss. Die Anordnung und die Höhenentwicklung der Baukörper beziehen sich jeweils auf einen städtebaulichen Baustein aus der angrenzenden Bestandsbebauung im Osten. Diese vier Bausteine umfassen die Hochhaussiedlung an der Weitlstraße, das Siedlungsgebiet zwischen Jakob-Sturm-Weg und Bernhardstraße, den Abschnitt auf Höhe Bahnhof bis zur Herbergstraße und die Siedlung im Norden zwischen Herbergstraße und Hochlandstraße.

Das Projektgebiet erhält dadurch eine übergeordnete Rhythmisierung, welche durch die Gliederung von zusammenhängenden, größeren Freiräumen und Plätzen verstärkt wird. Diesen Freiraum- und Platzsituationen sind die bürgerschaftlichen, sozialen und gewerblichen Nutzungen zugeordnet.

ULM - Wohngebiet Lettenwald in Ulm - 1. Preis

Primärer Gedanke ist die Verzahnung von Wald und Stadt, von Architektur und Landschaft zu einem symbiotischen Gefüge, das bewusst eine klare Trennung zwischen Baulichem und Natürlichem vermeidet.

Wald als der archaischste und elementarste Wohnraum der Menschheit hat, nachdem der Mensch diesen nicht mehr ausschließlich als seinen Lebensraum nutzte, nichts an seiner Faszination eingebüßt, wenn auch der Mensch sich in seinen Lebensformen immer mehr von ihm entfremdet hat. Dabei scheint das Bedürfnis nach Ruhe und Natur in der heutigen Zeit immer wichtiger zu werden. Dabei erscheinen Wohnformen, die Urbanität mit Naturerlebnis verbinden nicht zwangsläufig widersprüchlich zu sein.

Das „Leben im Wald und mit dem Wald" statt dem „Dorf am Waldrand". Primärer Gedanke ist die Verzahnung von Wald und Stadt, von Architektur und Landschaft zu einem symbiotischen Gefüge, das bewusst eine klare Trennung zwischen Baulichem und Natürlichem vermeidet. Große „grüne Finger", frei von Verkehr, lassen den Wald in das Wohngebiet wachsen, dort verliert er sich erst langsam in immer niedriger werdender Bepflanzung. So nimmt langsam aber stetig die Architektur Beschlag von der Natur, oder umgekehrt gewährt die Architektur zum Wald hin der Natur immer mehr Raum. Zwei hainartig bewaldete Quartiersplätze, umgeben von Häusern unterschiedlichster Höhe und Geschäften des täglichen Lebens, schaffen ein natürliches, aber auch belebtes Herzstück des Quartiers.

Der frei in das Gebiet wachsenden Natur steht eine strenge schachbrettartige städtebauliche Grundordnung gegenüber. Ein auf den ersten Blick rigides Grundraster innerhalb eines Blockes und in der Gesamtheit, entwickelt bei genauer Betrachtung ein für private Bauherren wie Investoren sehr freies und individuelles Entwicklungspotential. So kann das Gebiet, ähnlich dem Entwicklungsprozeß einer Stadt, langsam entstehen ohne dass Baulücken das Gebiet im Gesamten unvollständig erscheinen lassen. Innerhalb des Blocks und auf dem individuellen Grundstück entstehen sehr lebendige und unterschiedliche Lebensformen und Nachbarschaften, die Interaktion und Individualität miteinander verbinden.

Realisierung 2015-2018

PER - Gartenstadt Perlach

Eingeladener städtebaulicher und landschaftsplanerischer Planungswettbewerb zum Neubau eines Wohnquartiers in München-Perlach.

Eingeladener städtebaulicher und landschaftsplanerischer Planungswettbewerb zum Neubau eines Wohnquartiers in München-Perlach.

„Gartenstadtpark“ ist eine städtebauliche Antwort auf die Heterogenität der Nachbarschaften durch die Entwicklung von drei, sich gegenseitig ergänzenden Quartieren, die mit den angrenzenden Quartieren in Dialog treten und zu einem neuen Viertel verschmelzen.

Der Schwerpunkt liegt dabei in der Definition unterschiedlicher, aber eindeutiger Formen des öffentlichen und privaten Freiraumes, der in und zwischen den drei Quartieren entsteht. Diese Begegnungsorte unterschiedlichster Öffentlichkeit haben jeweils einen klaren Bezug zu der umliegenden Nachbarschaft.

Projektdaten:

Auftraggeber: Demos Wohnbau GmbH

Ort: München Perlach

Jahr: 2015

Fläche: 127.210 qm

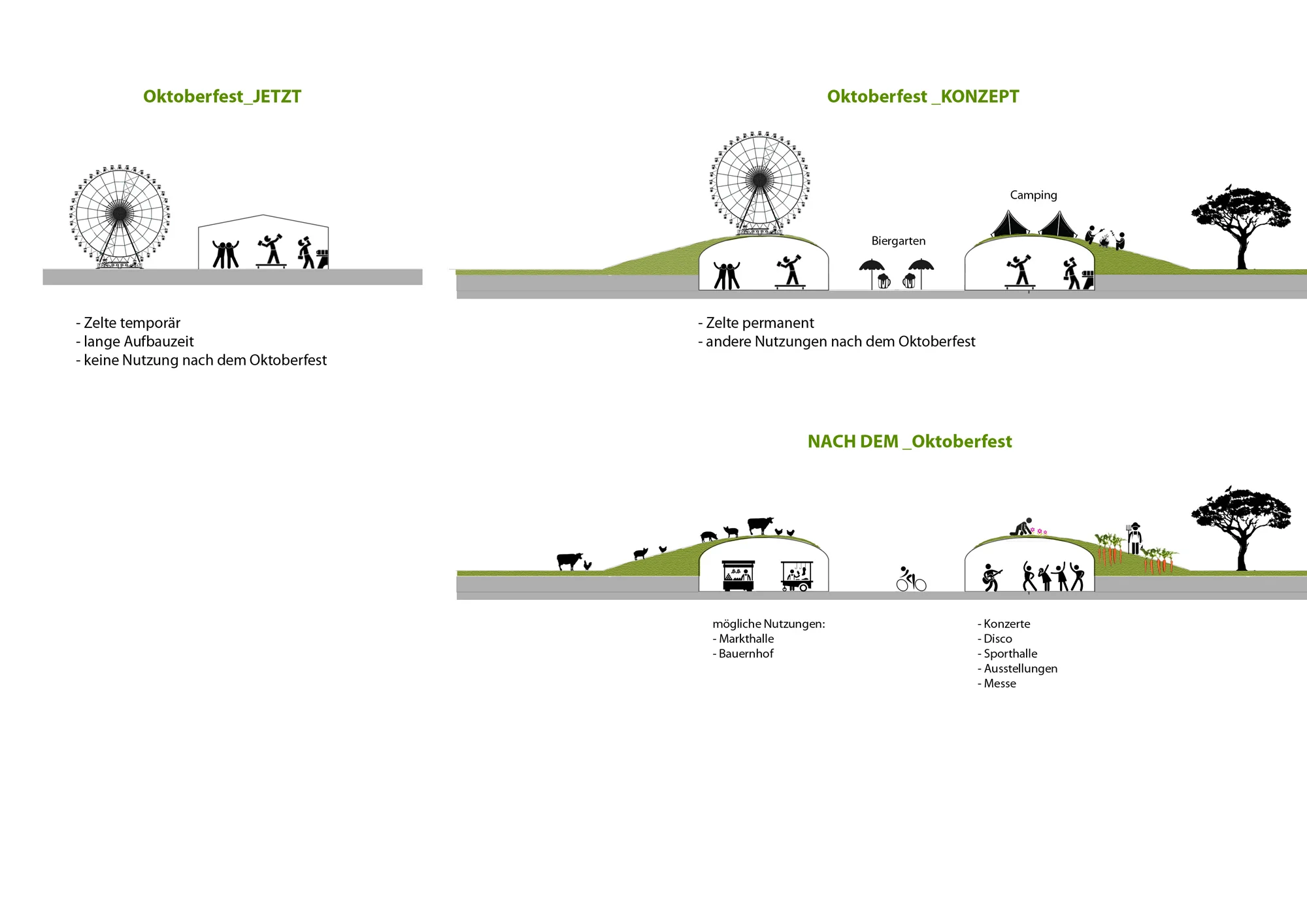

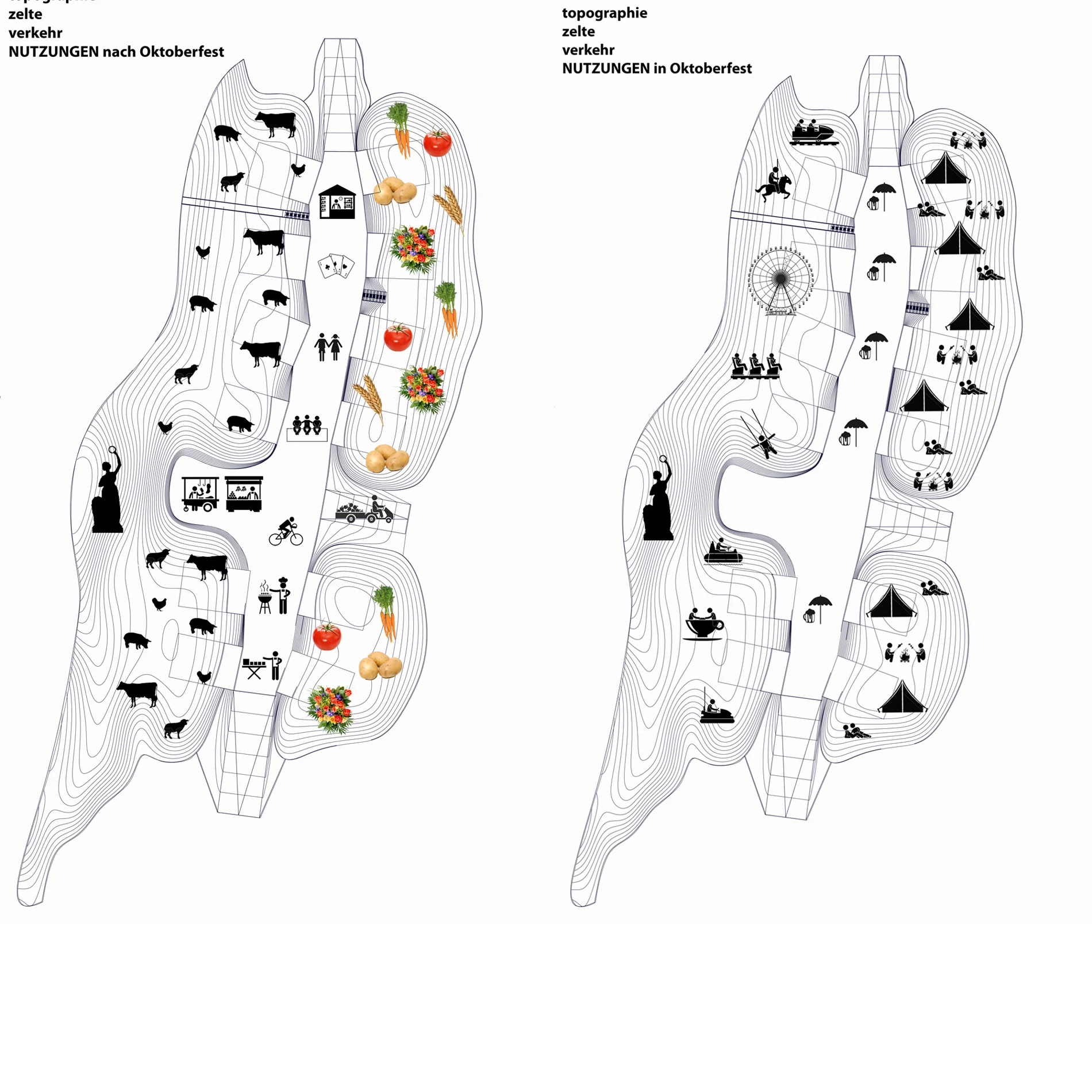

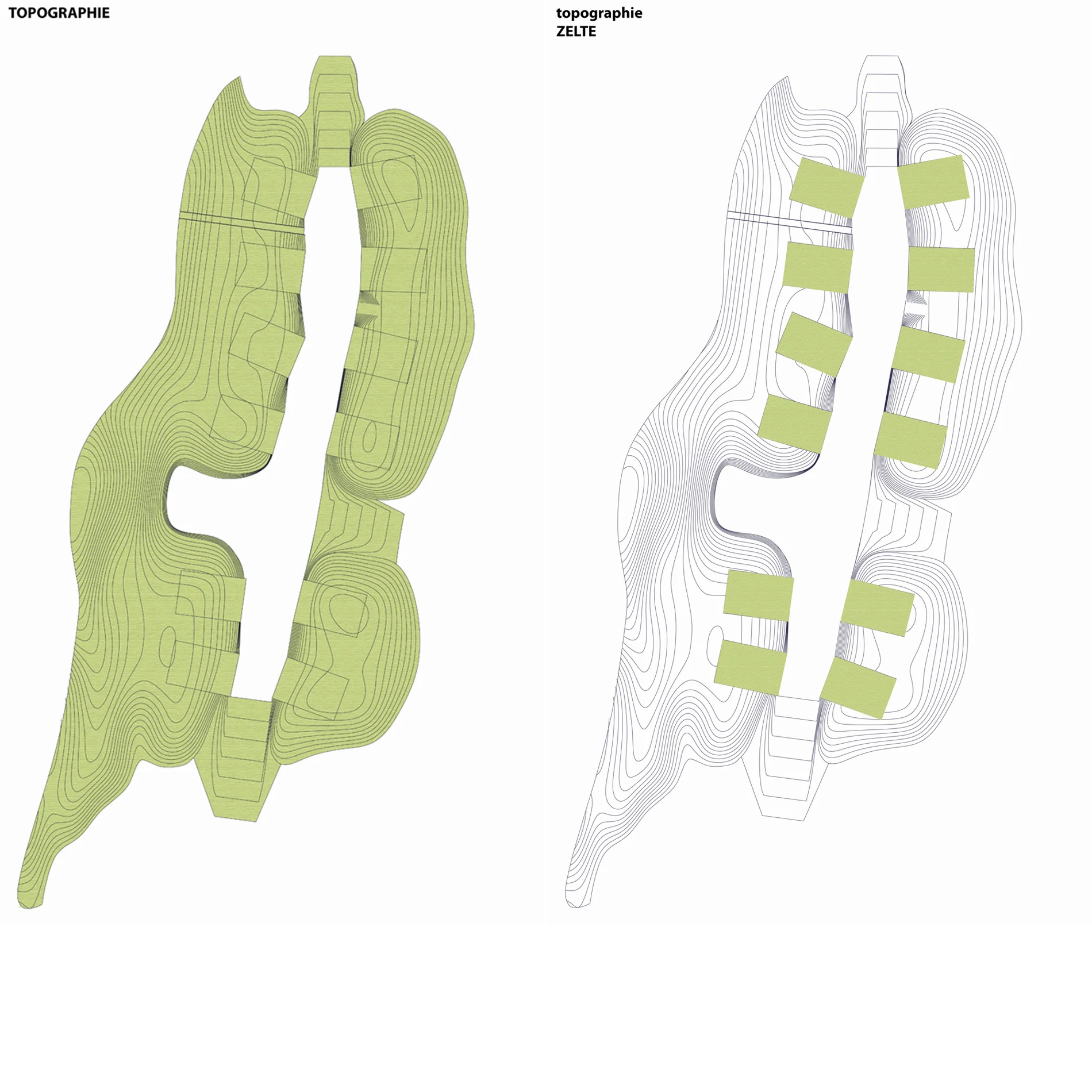

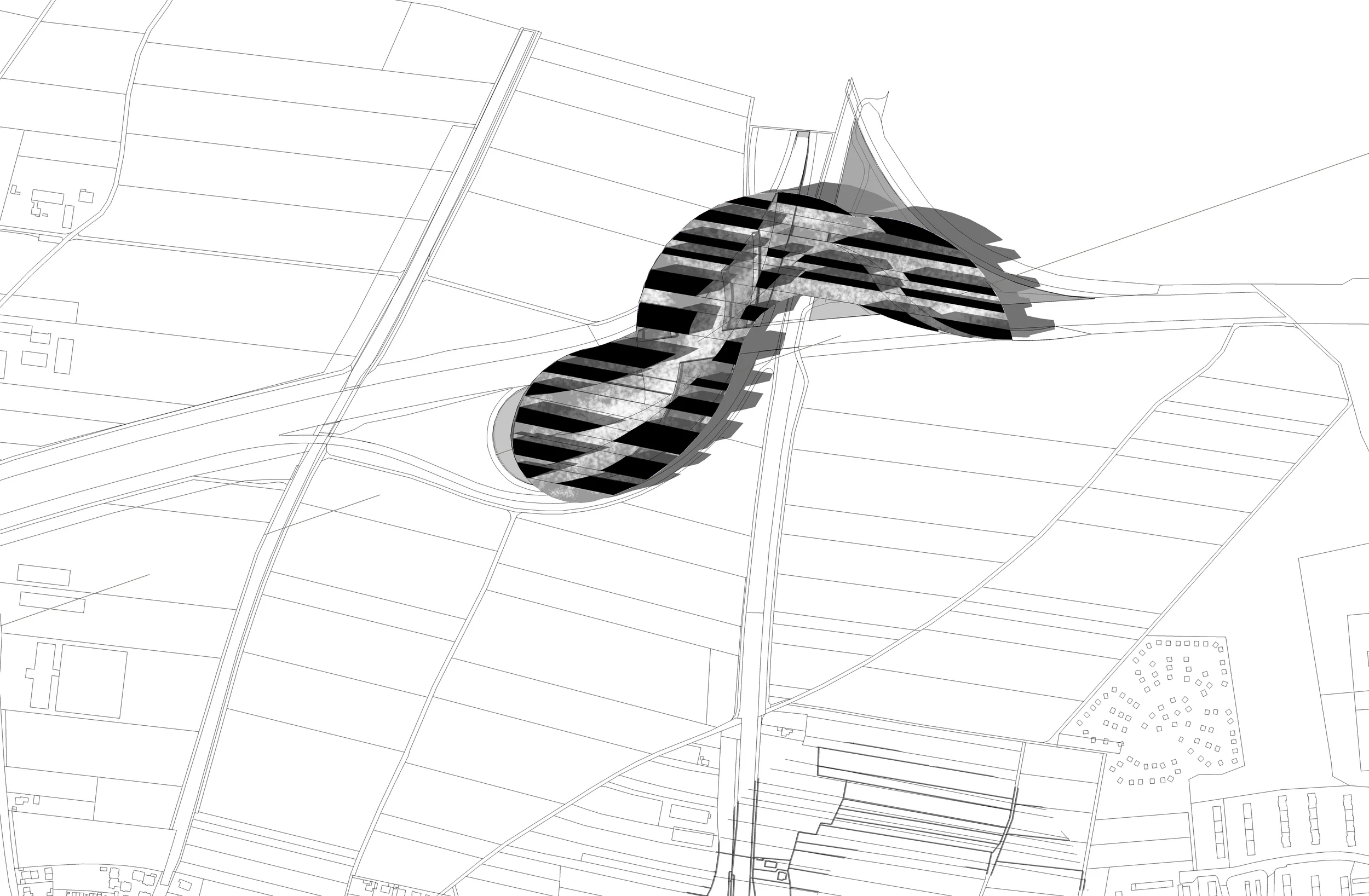

THE - Theresienwiese Freestyle, 3. Platz

Ein Stegreif-Entwurf auf Initiative von muenchenarchitektur

WiesnHills

Der vielleicht größte Anger der Welt

Im Herzen des Millionendorfes München findet alljährlich das größte und berühmteste Volksfest der Welt statt. Die Theresienwiese, der vielleicht größte Anger der Welt, genießt 90% des Jahres einen im urbanen Raum weltweit einzigartigen Luxus. Sie ist leer und könnte für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Münchner offen stehen. Doch wird dieser Luxus von uns Münchnern nur spärlich genossen und die Theresienwiese fristet in weiten Teilen ein trauriges Schattendasein als Brachfläche.

WiesnHills setzt diesem Schattendasein ein Ende und gibt der Theresienwiese seine Nutzungen eines Angers zurück: Neben einem Ort für Feste- und Kulturveranstaltungen (Oktoberfest, Konzerte, Sport, Ausstellungen), ist die Theresienwiese nun Feld- und Lagerplatz, Weidefläche und Acker.

Damit dies auch möglich ist, wird die Topographie der Theresienwiese neu modelliert. Ein zentraler Subanger, der zum Straßenniveau langsam abfällt, bildet das Herz der Topographie. Über den nun festen Zelten erstreckt sich eine Hügellandschaft mit Flächen für Tierhaltung und Gemüseanbau, die es dem Oktoberfest erlaubt zur Selbstversorgerwiesn zu werden. Die Wiesn wird nachhaltig, ökologisch und artgerecht. Auf den WiesnHills grasen nun die Ochsen der Ochsenbraterei und picken die Hendl des Augustiner. Daneben gedeiht der Radi der im Schützenzelt verspeist wird und Holunder für den Hugo im Weinzelt. Über das Jahr hinweg stehen die Hallen der Wiesnwirte den unterschiedlichsten Veranstaltungen zur Verfügung.

Während dem Oktoberfest wandeln sich die WiesnHills zu Orten des Vergnügens mit Riesenrädern, Schiffsschaukeln, Losbuden und Geisterbahnen über den Dächern der festen Zelte. Der Radi, die Hendl und die Ochsen werden in den Zelten verschmaust.

Nach dem Oktoberfest kehrt auf den WiesnHills wieder Ruhe ein, die Bauern bestellen die Äcker, die Anwohner arbeiten in ihren Krautgärten die Beete und die Hühner genießen pickend den Altweibersommer. Dazwischen spielen die Kinder der Nachbarschaft auf den ruhig daliegenden Wiesen.

DOR - Dornier-Gelände

Eingeladener städtebaulicher Wettbewerb für die Entwicklung eines städtebaulichen Rahmenplanes für ein Wohngebiet mit 300 Wohnungen mit Hochgarage und Kindertageseinrichtung.

Eingeladener städtebaulicher Wettbewerb für die Entwicklung eines städtebaulichen Rahmenplanes für ein Wohngebiet mit 300 Wohnungen mit Hochgarage und Kindertageseinrichtung. Die Besonderheit der städtebaulichen Situation liegt in der direkten Nähe zu einem Gewerbegebiet mit großen gewerblichen Anlagen auf der einen Seite und einer kleinteiligen Einfamilienhausstruktur im Süden und Westen. Der städtebauliche Entwurf nimmt dabei die großformative Körnung des Gewerbegebietes auf und interpretiert diese neu als Wohnquartier mit unterschiedlichsten Wohnformen.

QUADRATISCH. PRAKTISCH. GRÜN

basiert auf folgenden strategischen Prinzipien:

- Definition einer klaren städtebaulichen Grundstruktur als Antwort auf die Maßstäblichkeit des sich im Norden befindenden Gewerbegebietes.

- Klare Trennung des privaten und öffentlichen Grüns zu Gunsten eines nachhaltigen, zusammenhängenden Naturraumes und einer urbanen und durchmischten Nachbarschaft.

- Durchmischung unterschiedlichster Wohnformen innerhalb des urbanen Gefüges entsprechend der Positionierung und Orientierung im Quartier

- Initiierung einer lebendigen Nachbarschaft durch differenzierte Wohnformen

- Abstufung der Gebäudehöhen und Dichten von Nord-Osten nach Süd-Westen

- Abschottung gegenüber Gewerbe- und Verkehrslärm durch klare Gebäudekanten im Osten und Norden.

Projektdaten:

Auftraggeber: LH München

Ort: München Aubing

Jahr: 2014

KREA - München Kreativquartier - Städtebaulicher Ideenwettbewerb 4. Platz

Das Kreativquartier bietet im Status quo ein facettenreiches Angebot an Architektur, Freiräumen und Nutzungen. Diese zum Teil stark identitätsstiftende Elemente definieren einen Charakter, der den heutigen Charme dieses Stadtbausteins ausmacht und die ansässigen künstlerischen Nutzungen überhaupt erst möglich gemacht hat.

Patchwork Kreativquartier - Wohnen auf der Stadt

Das Kreativquartier bietet im Status quo ein facettenreiches Angebot an Architektur, Freiräumen und Nutzungen. Diese zum Teil stark identitätsstiftende Elemente definieren einen Charakter, der den heutigen Charme dieses Stadtbausteins ausmacht und die ansässigen künstlerischen Nutzungen überhaupt erst möglich gemacht hat.

Im ersten Schritt ist nun das Ziel, genau diese wichtigen Elemente ausfindig zu machen und diese als Ausgangssituation für eine zukünftige Entwicklung zu betrachten. Das gilt sowohl für die vorhandene Hochbauarchitektur, als auch für die Freiräume im Areal, die sich in den letzten Jahrzehnten zu wertvollen Strukturen entwickelt haben.

Ziel: Ermöglichung der stadtplanerischen Voraussetzung für die Entwicklung eines urbanen, durch kreative und kulturelle Nutzungen geprägten identitätsstiftenden Stadtquartiers durch die Programmierung des städtischen Raumes auf Basis synergetischer Nutzungsschwerpunkte auf einer öffentlichen und dichten Ebene und der Überlagerung mit verschiedenen Formen des Wohnens.

Patchwork Kreativquartier überlagert zwei extreme städtebaulichen Dichten vertikal: Einer verdichteten und urbanen Basis, basierend auf den Bestandsqualitäten des Kreativquartiers und einer aufgelockerten privaten und durchgrünten Ebene des Wohnens über den Dächern von München.

FREI - Wohngebiet in München, Freiham - 6. Preis

Die Stadt München steht vor der Herausforderung in der Zukunft seiner stetig wachsenden Bevölkerung erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Freiham, an der Nahtstelle zwischen Stadt und Land, stellt dabei das letzte freie Entwicklungsgebiet im Stadtgebiet Münchens dar.

RUral+urBAN Die Stadt München steht vor der Herausforderung in der Zukunft seiner stetig wachsenden Bevölkerung erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Freiham, an der Nahtstelle zwischen Stadt und Land, stellt dabei das letzte freie Entwicklungsgebiet im Stadtgebiet Münchens dar. Es stellt sich die Frage, wie eine Siedlungsstruktur entwickelt werden kann, die zum einen der in München sehr eingeschränkten Ressource Bauland Rechnung trägt, darüber hinaus aber den Bedürfnissen der Bewohner Münchens gerade am Stadtrand gerecht werden kann. Es gilt eine städtebauliche Struktur zu entwickeln, die die Vorteile von Stadt- und Landleben miteinander verbindet und darüber hinaus der Stadt München die Option bietet in weiterer Zukunft mögliche Verdichtungen innerhalb der dann vorhandenen Stadtstruktur vornehmen zu können.

Aus den oben genannten Zielen der Stadtentwicklung ergibt sich das Prinzip des Projektes „RuBan“: Synergie der Potentiale ruralem und urbanen Lebens in einer besonderen Siedlungstypologie - „RUral+UrBan“ = RUBAN. RUBAN verbindet die Vorzüge einer urbanen Stadtstruktur mit seiner Dichte und Nutzungsüberlagerung und den Qualitäten des Lebens auf dem Land in Form von Häusern mit Einfamilienhausqualität.

Ruban vertauscht die traditionell in städtischen Hinterhöfen gelegenen Gewerbe und verdichteten Wohnflächen gegen verdichteten Wohnungsbau in Einfamilienhausqualität mit eigenem Garten und weitet den traditionell städtischen Hinterhof als großzügigen, grünen Naturraum mit Parkcharakter aus. Die innen gelegenen Gewerbe- und verdichteten Wohnflächen verlassen somit den Hof und orientieren sich als zweite Gebäudereihe zur Strasse. Der Blockrand schichtet sich und bildet einen gesonderten Nachbarschaftshof mit halbprivatem Charakter. Das Mischen der Qualitäten des Landlebens - Wohnen in Einfamilienhäusern, Naturbezug mit eigenem Garten - mit denen des Stadtlebens - Wohnen mit Arbeiten, und den damit verbundenen differenzierten Frei- raumqualitäten stellt die besondere Typo- logie von RUBAN dar.

Die Strukturierung des Gebietes über Parzellen und einfache städtebauliche Regeln schafft kurzfristig flexible Grundstücksgrößen und ermöglicht langfristig die Nachverdichtung innerhalb der gebauten Struktur.

RUBAN schafft die Möglichkeit einer bedarfsorientierten Stadtentwicklung ohne die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete und leistet seinen Beitrag gegen die Zersiedlung der Stadt und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

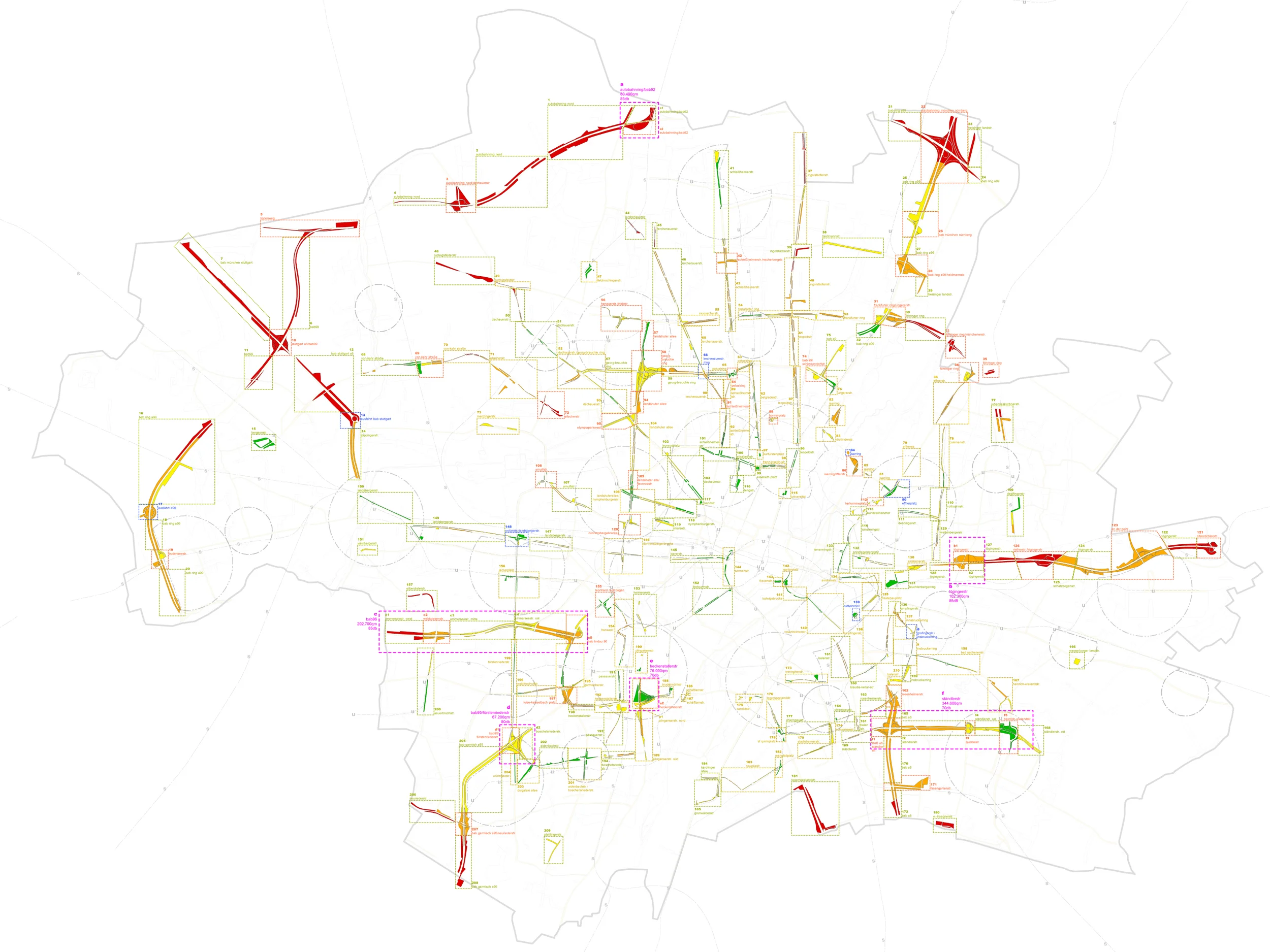

OSC - München Openscale - 2. Platz

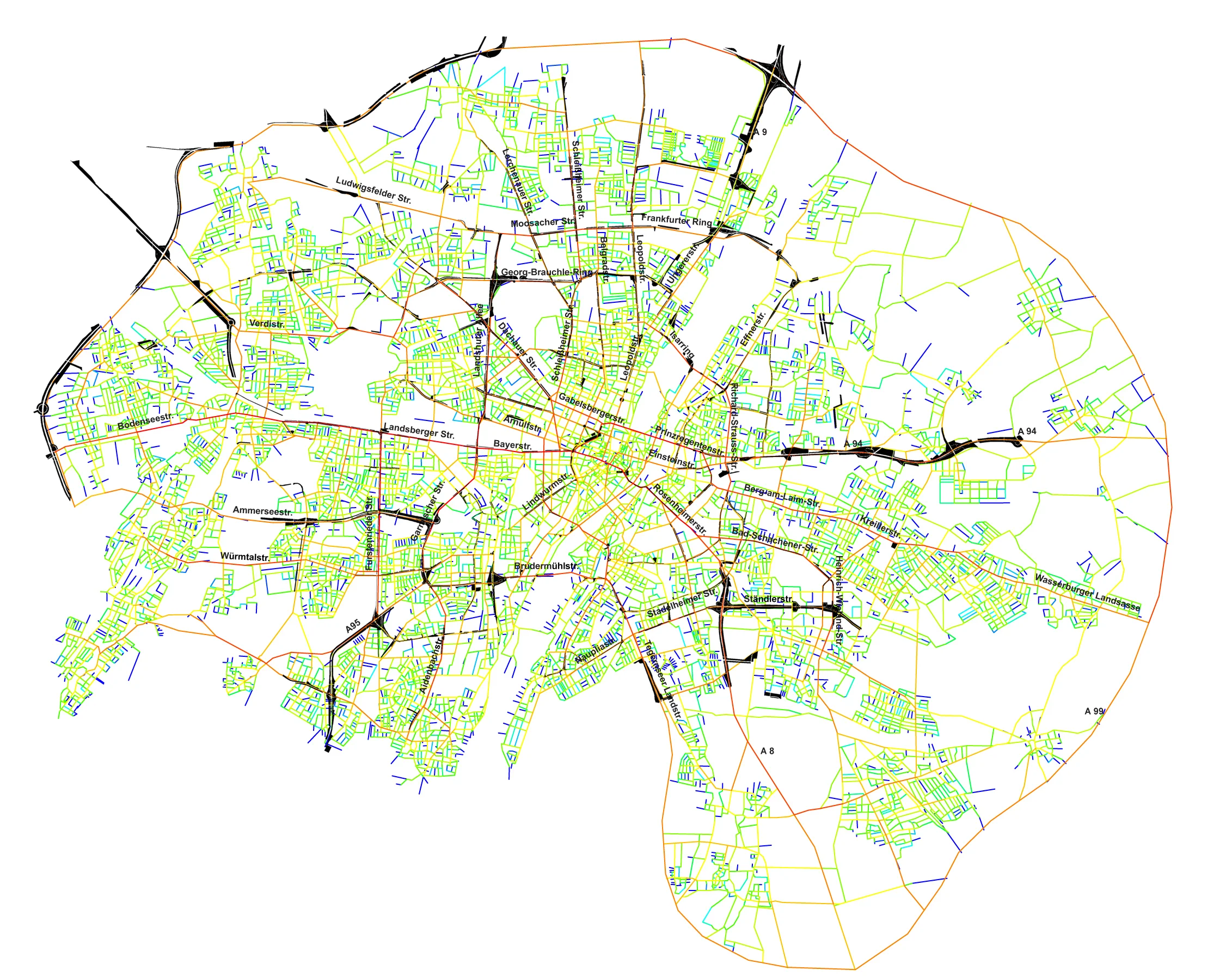

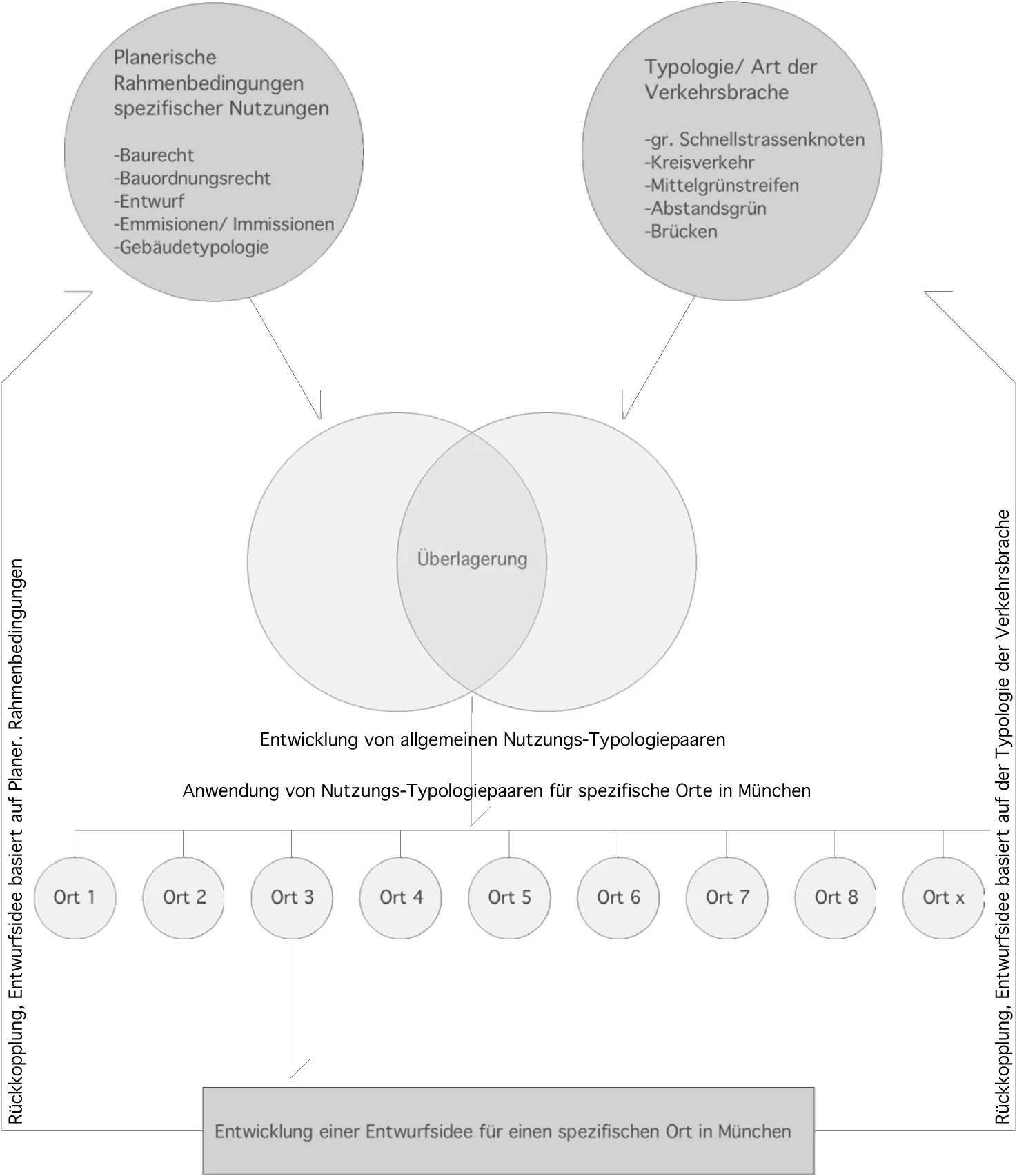

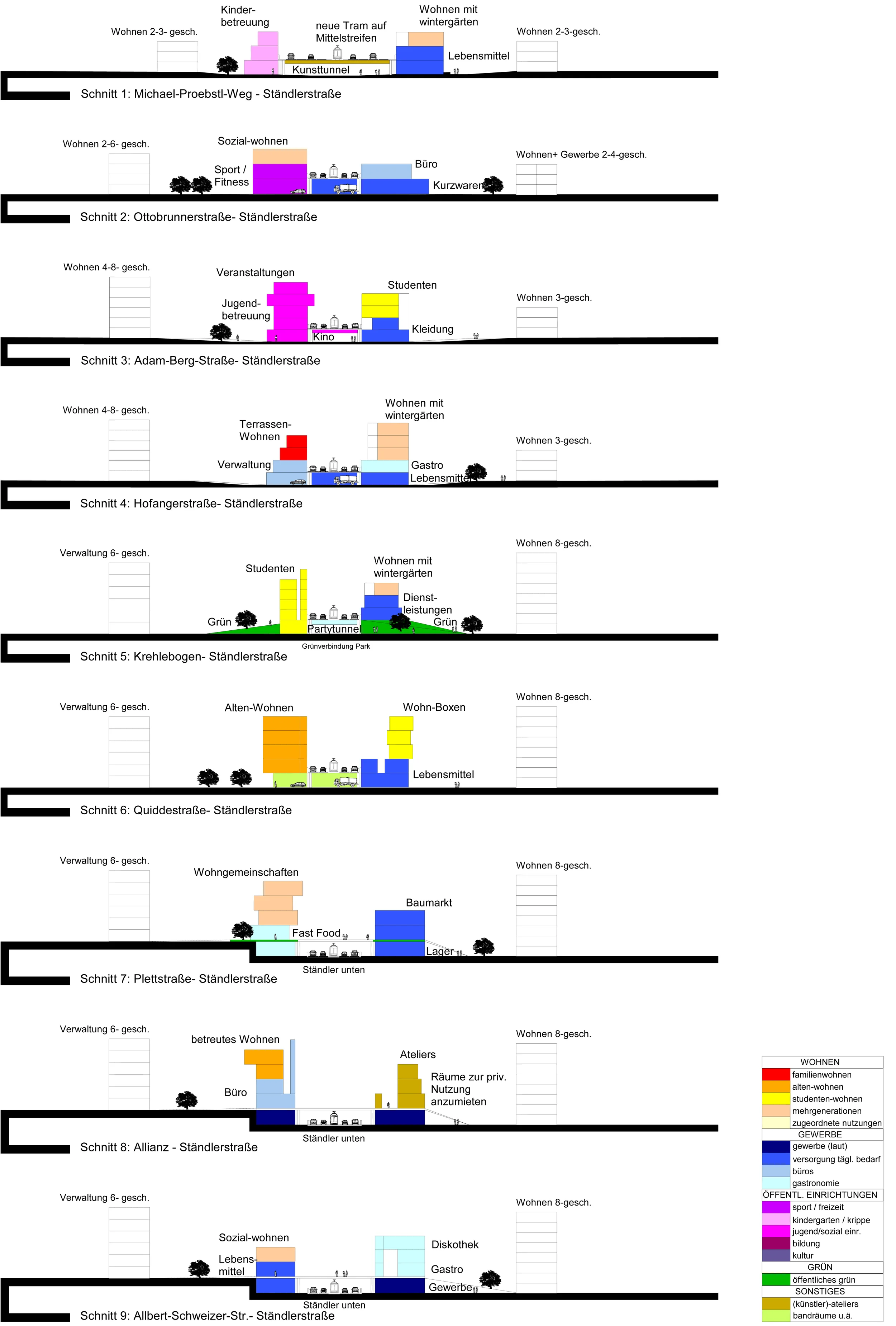

Analyse der Münchner Nuzungsstruktur des unbebauten Raumes mittels verschiedenster Analysemethoden mit dem Ziel der Reprogrammierung vorhandener Flächenpotentiale zur Kompensation urbaner Defizite.

"Newmuh“ benutzt das Potenzial innerstädtischer infrastrukturell bedingter Restflächen, um Defizite der umgebenden urbanen Struktur zu kompensieren.

„München wächst, und die zur Verfügung stehenden Flächen werden immer knapper - diese Problematik bildet den Ausgangspunkt des zweitplatzierten Beitrags „NewMuh“. Teamwerk beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den sogenannten „infrastrukturell bedingten Restflächen“ - Verkehrsinseln und -knoten, Abstandsgrün und sonstigem „Straßenbegleitgrün“. Im Rahmen des Wettbewerbes entwickelte das Team eine Untersuchungs- und Bewertungsmethode, um ca. sieben Millionen Quadratmeter Brachfläche hinsichtlich ihrer Eignung für zukünftige Nutzung zu katalogisieren und zu analysieren. Außerdem skizzierten die jungen Architekten erste Ideen in Form von Typologien für eine mögliche Bebauung an sechs exemplarisch ausgesuchten Standorten.

Der Beitrag „NewMuh“ überzeugte die Jury vor allem durch die Qualität und Systematik der Analyse infrastrukturell bedingter Restflächen, (...). Der Beitrag zeigt ein enormes Entwicklungspotenzial für Münchens Stadtentwicklung und -planung auf. (...)“ (Auszug aus der Kritik der Jury)

Kooperationspartner: el:ch Landschaftsarchitekten

1. These

„newmuh“ benutzt das Potenzial innerstädtischer infrastrukturell bedingter Restflächen, um Defizite der umgebenden urbanen Struktur zu kompensieren.

1.1. Situation

„In den vergangenen zwei Dekaden hat die Münchner Stadtentwicklung von einem grundlegenden Strukturwandel profitiert, der eine historisch einmalige Freimachung von Flächen in gut erschlossenen Innenstadtlagen zur Folge hatte: Bahn-, Kasernen-, Industrie- und Verkehrsflächen (...) konnten (...) für neue Zwecke, insbesondere den Wohnungsbau genutzt

werden. Nach den vorliegenden Prognosen wird sich das wirtschaftliche und bevölkerungsmäßige Wachstum der Stadt fortsetzen. Bis 2025 rechnet das Planungsreferat mit einem Zuwachs von ca. 85.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine vergleichbare Freimachung von Flächen wie in der jüngsten Vergangenheit ist jedoch nicht zu erwarten. Es ist daher absehbar, dass ab 2015 ein Engpass bei den Siedlungsflächen entsteht, der insbesondere den geförderten Wohnungsbau nachhaltig begrenzen könnte“ (...) „Das vom Stadtrat 1998 beschlossene Stadtentwicklungskonzept PERSPEKTIVE MÜNCHEN basiert auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und Urbanität. Darin ist der Grundsatz „Innentwicklung vor Außenentwicklung“ als Leitbild für die weitere räumliche Entwicklung der Stadt festgeschrieben.

Das Siedlungskonzept sieht eine kompakte urbane Bebauung innerhalb der Stadt mit ausreichend Raum für Grün- und Freiflächen vor. Die hierfür notwendigen Flächenreserven innerhalb der Stadt werden jedoch in den kommenden Jahren zur Neige gehen. Das Siedlungsflächenpotenzial wird sich von heute knapp 2000ha auf etwa 250ha im Jahre 2025 dramatisch verringern.

1.2. Ziel

In diesem Zusammenhang wird „newmuh“ als Möglichkeit gesehen, dem ansteigenden Siedlungsdruck durch gezielte strategische Revitalisierung von infrastrukturell bedingten Restflächen entgegenzuwirken.

„Newmuh“ als Werkzeug zur Analyse und Entwicklung nachhaltiger Strategien. Unser Hauptaugenmerk liegt vor allem auf dem Segment des Wohnungsbaus, der als Ausgangspunkt für die Analyse benutzt wurde. Darauf aufbauend werden Themen wie Nahversorgung, Freizeitwert, Erschließung etc. ebenso betrachtet.

1.3. Strategie

Im Folgenden wird zusammenfassend die Strategie und der Aufbau der vorliegenden Studie behandelt, welche in 5 Hauptkapitel gegliedert ist:

a) Grundlagen

b) Theoretische Analyse

c) Analyse München

d) Theoretische Strategien

e) Implementierung

In einem ersten Schritt werden die Begrifflichkeit und die fachlichen Grundlagen, die im Zusammenhang mit den Themen Mobilität, Verkehr, und Restflächen stehen, erarbeitet und definiert. Darauf folgt ein historischer Abriß über die Entwicklung der Verkehrsflächen in München, sowie eine Analyse der aktuellen Situation und der Prognosen des Verkehrsaufkommens und des Wohnflächenbedarfs in München.

Die darauf folgende Analyse ist in zwei Kapitel untergliedert: Der theoretischen Typologisierung von infrastrukturell bedingten Restflächen und der Analyse urbaner Defizite. Darauf aufbauend werden Konzepte entwickelt, die als potenzielle Möglichkeiten der Kompensation zuvor analysierter urbaner Defizite herangezogen werden können.

Die Analyse Gesamt-Münchens gibt einen Überblick über die in München vorhandenen infrastrukturell bedingten Restflächen, die kategorisiert und mit unterschiedlichen geografisch verorteten Informationsebenen überlagert werden. Das letzte Kapitel zeigt beispielhaft an 6 auswählten Orten die Implementierung zuvor erarbeiteter theoretischer Lösungsansätze. Diese Ausarbeitung soll dazu dienen, eine Diskussion über die Potentiale infrastrukturell bedingter Restflächen zu initiieren.

PUBLIKATIONEN

Bauwelt, 44.2009, „OpenScale München“, S.8f

Welt kompakt, 2.11.2009, „Wie wollen wir morgen miteinander leben“, S.16f

Tageszeitung, München, 16.10.2009, „Zum Wachsen verdammt“, S.7

Detail online, 12.10.2009, „Interdisziplinärer Ideenwettbewerb OpenScale“

AUSSTELLUNGEN

DAZ, Deutsches Architekturzentrum Berlin, 26.05. bis 01.08.2010

Wohnforum, Südhausbau, 11.11. bis 17.12.2009

PODIUMSDISKUSSIONEN

Podiumsdiskussion, DAZ Berlin, „young and local ideas“, 26.05.2010

Münchner Zukunftsreihe, Rathhaus, Podiumsdiskussion „Stadtgestalt und Bürgerwille“, 21.01.2010

Projektdaten:

Auftraggeber: LH München

Ort: München

Jahr: 2009 - 2010

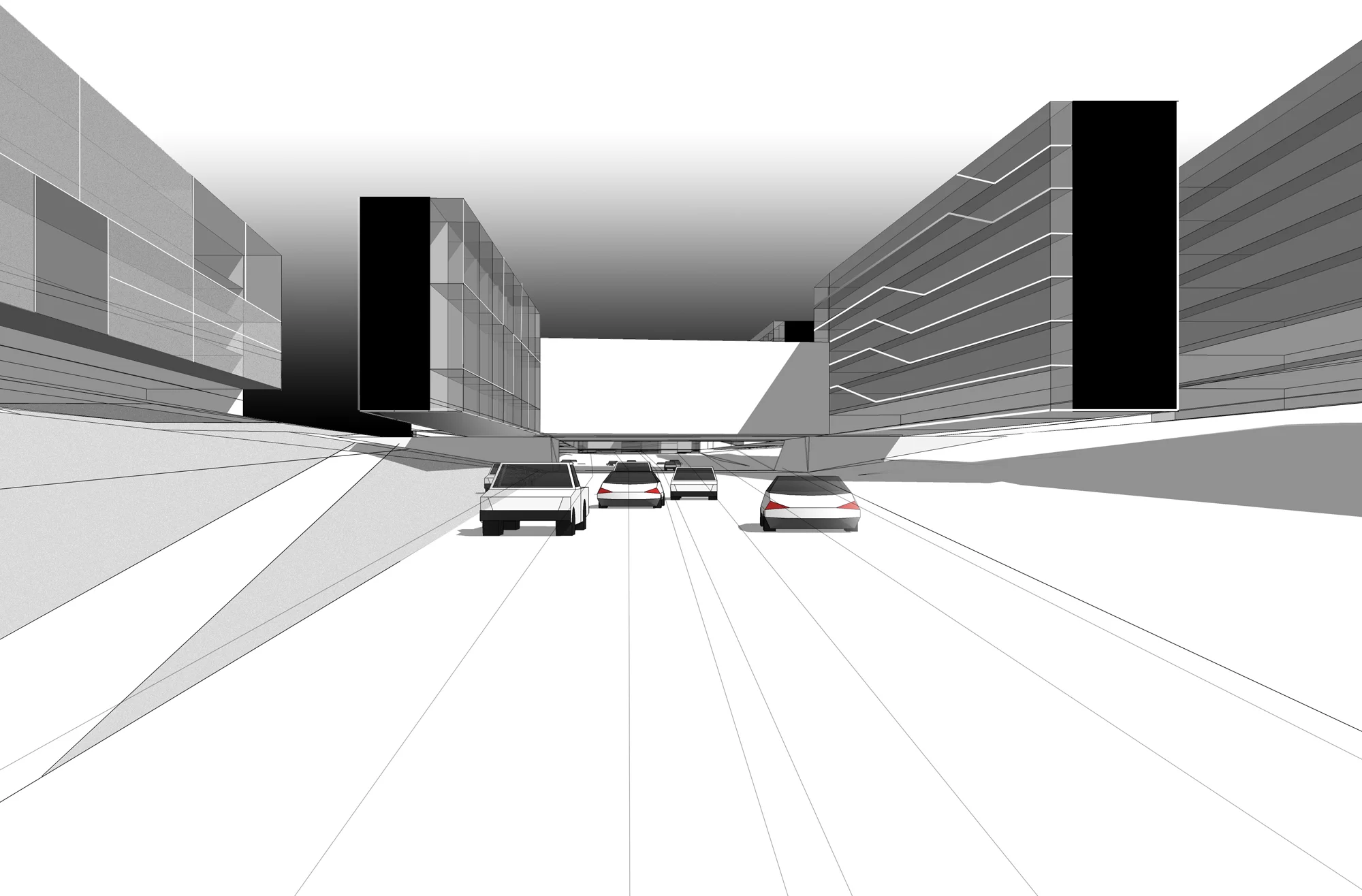

TRO - Trondheim, Stadterweiterung

Das Konzept "skolebolle" schafft ein neues kulturelles Stadtzentrum über den bestehenden Gleis- und Verkehrsflächen als verbindende Arena.

Das Konzept "skolebolle" schafft ein neues kulturelles Stadtzentrum über den bestehenden Gleis- und Verkehrsflächen als verbindende Arena; ein sich langsam entwickelndes Areal für Künstler, Veranstaltungen, Geschäfte, produzierendes Gewerbe, ein „Gerüst" für einen neuen kulturellen Treffpunkt, der an der Nahtstelle zwischen Wohnen, Kunst und Gewerbe alle angrenzenden Funktionen miteinander verbindet Die modulare Bauweise ermöglicht dabei eine größtmögliche Nutzungsvielfalt, eine Veränderungsfähigkeit und eine Einfachheit und Kostenersparnis in der Konstruktion.

Das Baumaterial Holz und die Demontabilität der Module ermöglicht eine ressourcenschonende sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung des Areals. Über Jahre vielleicht auch Jahrzehnte wächst das neue Stadtquartier und kann somit flexibel auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse reagieren. Nur durch diesen langsamen Entwicklungsprozeß kann eine nachhaltige Qualität und städtische Intensität erreicht werden.

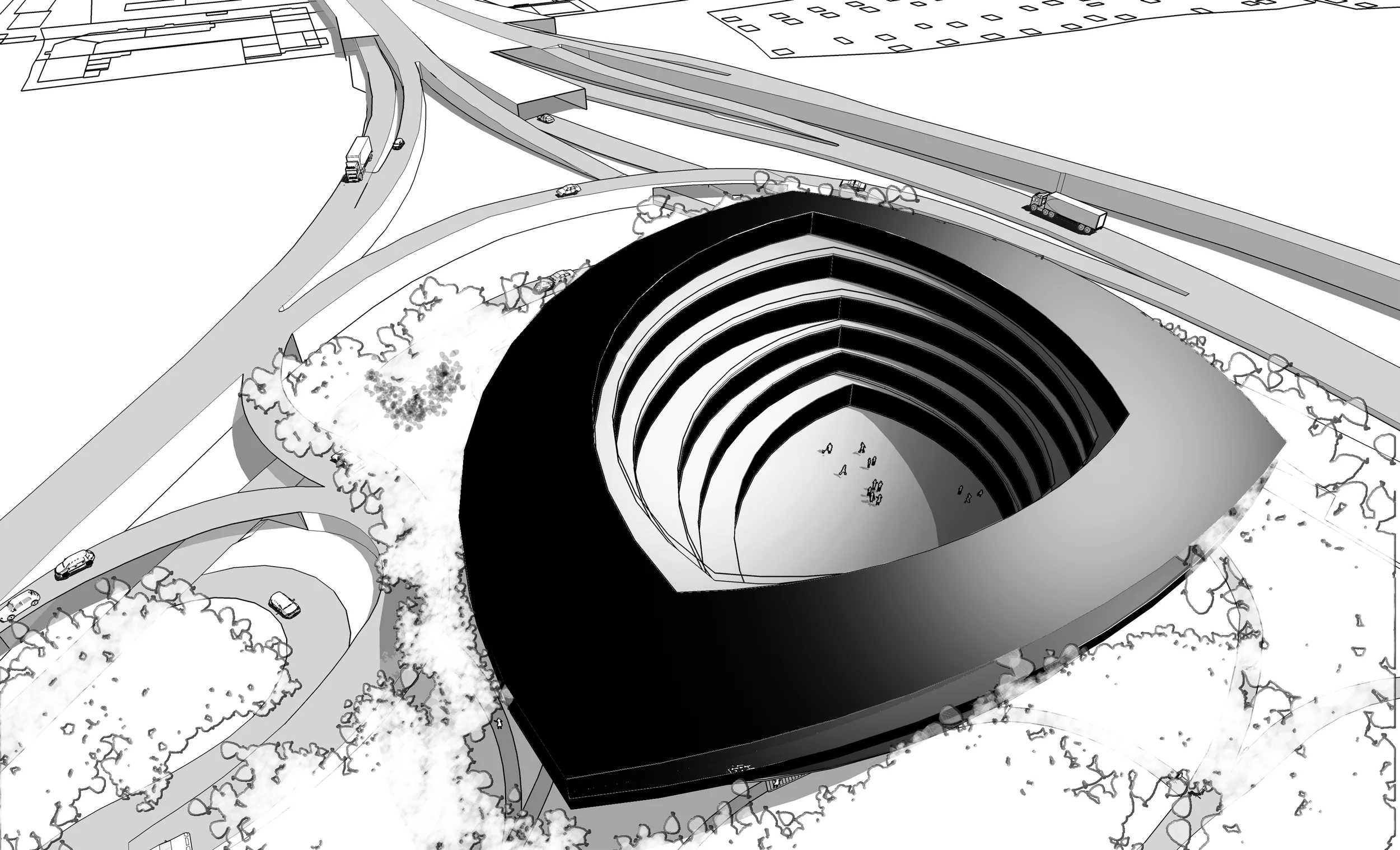

CRÜ - Wettbewerb Campus Rütli (Shortlisted)

Das Entwurfskonzept des Projektes Stadt Land Fluss basiert auf der städtebaulichen Konzentration der Lehrenden und Sozialen Einrichtungen zu einem städtischen Campus und der großzügigen Öffnung eines Sport- und Freizeitgeländes zu einem ländlich geprägten Park.

Das Entwurfskonzept des Projektes Stadt Land Fluss basiert auf der städtebaulichen Konzentration der Lehrenden und Sozialen Einrichtungen zu einem städtischen Campus und der großzügigen Öffnung eines Sport- und Freizeitgeländes zu einem ländlich geprägten Park.

Lernen, als ein absichtlicher und beiläufiger Prozess des individuellen und kollektiven Erwerbs von geistigen und sozialen Kenntnissen und Fähigkeiten findet immer statt. Der Unterrichtsraum, die Straße oder der Sportplatz ist Ort zur Bildung und Integration. Der Erwerb sozialer Kompetenz ist dabei von großer Relevanz, die Interaktion mit bekannten und unbekannten Mitmenschen dessen Schlüssel.

Die Stadt als „ (...) eine Siedlungsform, die die Begegnung einander fremder Menschen wahrscheinlich macht“ (Richard Sennett), ist in Stadt-Land-Fluss Grundlage des Entwurfes der städtebaulichen Konzeption. Räumliche Nähe fördert die Interaktion der unterschiedlichsten Nutzer des Campus, Individuen werden zu einer Gemeinschaft.

Die Neubauten bilden mit den Bestandsgebäuden eine neue städtebauliche Einheit. Dazu werden vorhandene Gebäudeachsen aufgenommen und Bezüge zu Straßenfluchten aufgenommen.

Die Quartiersporthalle des Campus Rütli ist Landschaft und Sporthalle zugleich. Nach Norden öffnet sich die Halle zur Straße hin mit seinem einladenden und großen Foyer, das somit Teil der Straße wird, während das Hallendach nach Süden hin abfällt und Teil des Sport- und Freizeitparks wird.

Dabei verweben sich Teile der Dachflächen der Quartiersporthalle mit den öffentlich zugänglichen Freibereichen. Wie die Dachfläche der Nebenräume nach Süden hin abfällt und mit seinen Sitzstufen zum Zuschauerraum der Sportflächen wird, bildet das Dach des Foyers eine zusätzliche Sommertribüne für die Halle selbst. So ist es möglich von beiden Seiten ungezwungen in die Halle einzusehen und je nach Witterung die innen liegende Teleskoptribüne um weitere Sitzplätze im Freien zu erweitern. Die zusätzliche Sommertribüne über dem Foyer kann über eine Rampe im Westen der Halle, als auch direkt über die Tribüne im Inneren der Halle erschlossen werden.

Das außergewöhnliche Erscheinungsbild der Halle als Landschaftstribüne wird durch die besondere begrünte Fassadengestaltung unterstützt, die den gesamten Baukörper der Halle umschließt. Im Bereich der Sommertribüne und des Erschließungsganges im Norden fasst das transluzente Rankgerüst den Baukörper zu einer Einheit zusammen.

In Kooperation mit el:ch Landschaftsarchitekten und IB Leicht, München

TEH - Teheran, Geschäftshaus - Wettbewerb für United Colors of Benetton

Übersetzung traditioneller Bau- und Wohnformen in ein modernes Geschäftshaus mit gestapelter Nutzung. Die Besonderheit des Gebäudes liegt in der ausschließlichen Orientierung der Wohn- und Büroräume zu einem geschwungenen und sich abtreppenden Innenhof. Im Gegensatz dazu öffnet sich das Sockelgeschoss mit seinen Geschäften großzügig zur Straße hin.

Like a silk worm, the building and it´s various functions are wrapped and bound together in a fabric facade:- an urban cocoon. The design of the shape and construction of the building behind the silk-screen was inspired by traditional persian building techniques, patterns and themes.

The commercial section of the building have been directly influenced by the theme of the persian market:- a bazaar. A new interpretation of a traditional structure, a composition of ancient oriental arches and modern construction techniques provide a covered shopping mall situation, inviting users to walk around, browse and enter the three shops.

The office floors above unwind and open up to a spacious internal courtyard providing roof gardens with lush green areas for circulation and meeting on every floor, filling the heart of the building with life and energy:- an oasis.

The generous residential “tents“ form the crown of the building, formally completing the three sections as a whole concept. The spacious appartments are oriented to the oasis with pitched roofs taken from the shape of the dwellings of itinerant persian settlers:- a nomad settlement. These nomad dwellings paraphrase the concept and ideals of Benetton as a strong, successful entity spreading it´s roots around the world.

The cocoon envelopes the three formally and functionally contrasting segments of the building with it´s textile web and brings them together as a single idea: a persian world of Benetton the heart of Teheran.

The floor plans reflect these three “worlds“ even further. The inner core of the commercial floors provide circulation and a social area for shoppers to move between the ground and first floor, use facilities and rest between purchases.

This social area morphs seemlessly into business lounges and meeting/communication spaces for the office floors, opening up around a growing internal courtyard which can always be directly accessed from the circulation zones. The flexible office plans wrap around and face this internal courtyard yet still take advantage of light and city views from the buildings exterior facade. This layout provides complete flexibility to divide the spaces into endless types of office layout from private single offices and double rooms to group and team offices or open-plan spaces and large meeting rooms.

The inner courtyard then turns into an open semi-public area with a cafe for residents of the appartments to use. The appartments take a new twist on a classic split-level open floor plan, and each is provided with a private covered garden on the upper level and slanting crystaline glazed roof.

A fabric facade was chosen not only for it´s aesthetic qualities which bring unity to the three parts of the building, but for it´s versatility to be able to adapt to three functions with very different requirements:

Combined with stainless steel archs, the fabric covering provides double height openings in the two commercial floors, exposing the inviting floor to ceiling shop windows and providing access to the underground carpark and separate enterances to the upper floors.

The office spaces take adantage of a completely adjustable fabric facade system; the fabric blinds are set just in front of a simple glass skin with regular openings allowing users to completely control heat, light and ventilation naturally in every office.

To provide privacy in the apartments, the fabric is drawn over solid concrete walls. These are complimented by a glazed roof and inner facade supplying views into the oasis and private spaces within the building.