Quartiersentwicklung in Ratingen

Wohnquartier mit vier Baukörpern und zentralem Hof in Ratingen – nachhaltige Quartiersentwicklung von Teamwerk‑Architekten

Im Zentrum von Ratingen entsteht ein neues Wohnquartier, das sich sensibel in die bestehende, historisch gewachsene Stadtstruktur einfügt. Ausgangspunkt des städtebaulichen Entwurfs ist die Analyse der südlich angrenzenden Altstadt mit ihrer charakteristischen kleinteiligen Körnung. Die dort anzutreffenden schmalen, giebelständigen Baukörper prägen das Ortsbild und dienen als geometrische Referenz für die Ausbildung der Neubauten. Dieses Maßstäblichkeitsprinzip wird in der Planung durch eine feine vertikale und horizontale Gliederung aufgenommen und in eine zeitgenössische Architektursprache überführt.

Das neue Ensemble besteht aus vier Baukörpern, die sich um einen gemeinschaftlich nutzbaren Innenhof gruppieren. Diese städtebauliche Figur schafft nicht nur eine klare räumliche Fassung, sondern etabliert auch ein soziales Zentrum, das über die reine Wohnnutzung hinausgeht. Im Mittelpunkt des Hofes befindet sich ein öffentlicher Spielplatz, der sowohl den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern als auch der umliegenden Nachbarschaft zur Verfügung steht. Der Freiraum ist landschaftsplanerisch differenziert gestaltet, mit vielfältigen Vegetationszonen, Aufenthaltsbereichen und Bewegungsflächen. Dabei entsteht ein fließender Übergang zwischen privatem, halböffentlichem und öffentlichem Raum.

Freiflächenplan - Stephan Huber Landschaftsarchitekten

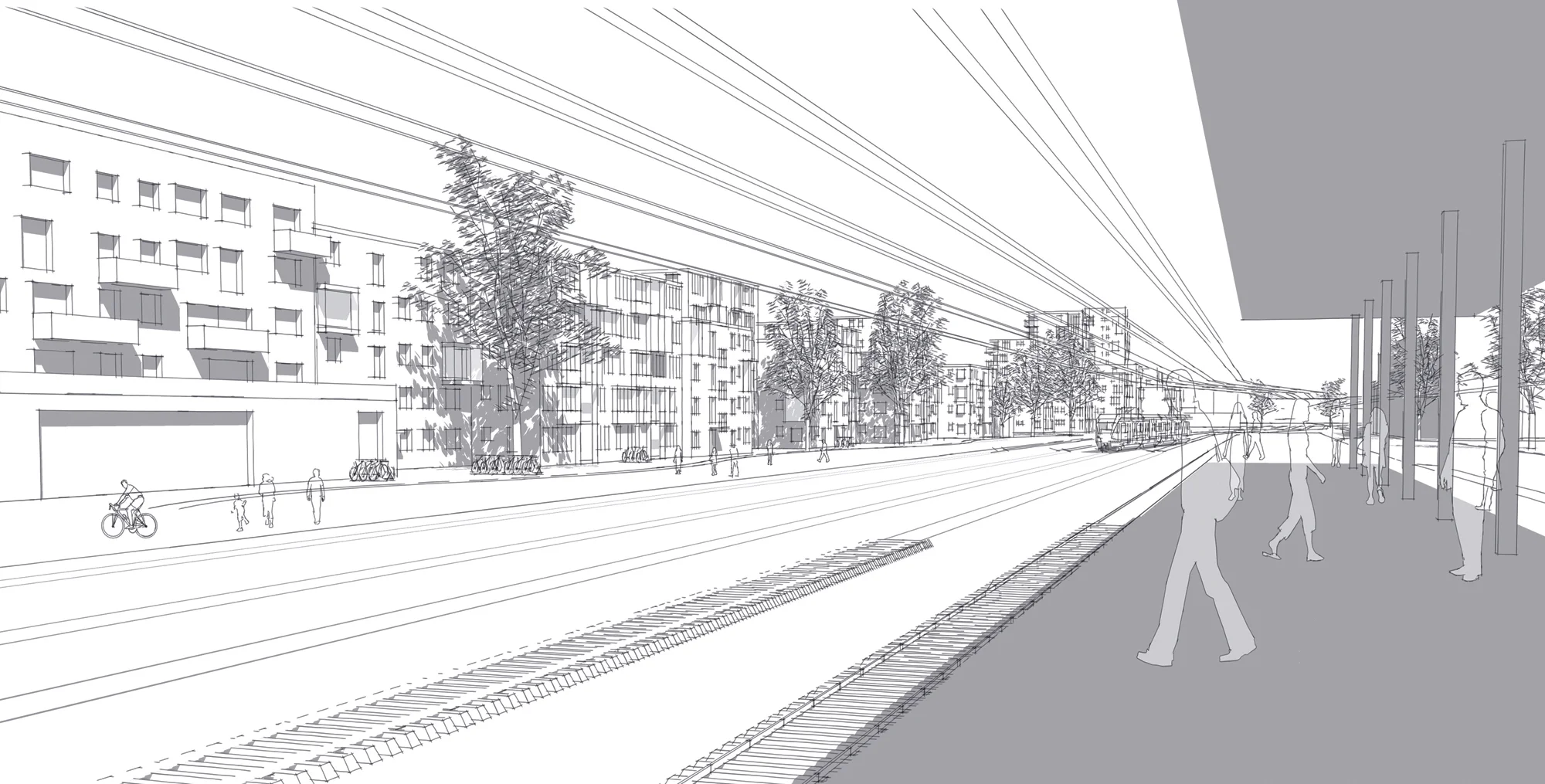

Die architektonische Ausbildung der Baukörper greift die historische Körnung auf und transformiert sie in eine moderne Formensprache. Die Fassade wird durch unterschiedliche Materialien wie Ziegelmauerwerk, Putz und Metall gegliedert, wobei die wechselnden Dachformen und Rücksprünge eine plastische Tiefe erzeugen und den Eindruck einer gewachsenen Struktur vermitteln. Die sich wiederholenden giebelständigen Fronten erzeugen eine kleinteilige, rhythmische Silhouette, die an die Struktur der Altstadt erinnert, ohne sie zu imitieren. Die Trauf- und Firsthöhen der Neubauten orientieren sich dabei bewusst an den benachbarten Bestandsgebäuden und gewährleisten so eine harmonische Einbindung in das Quartier.

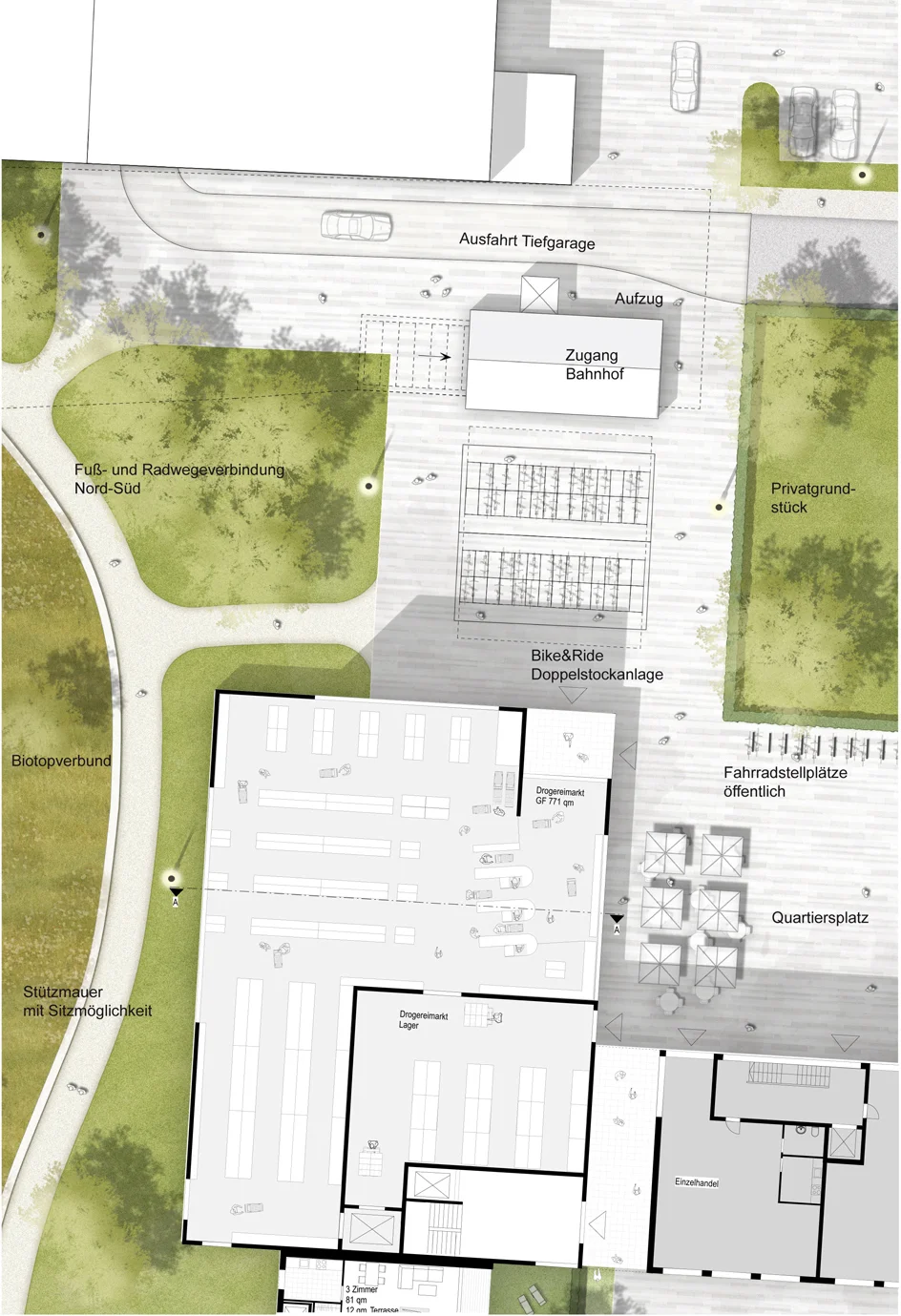

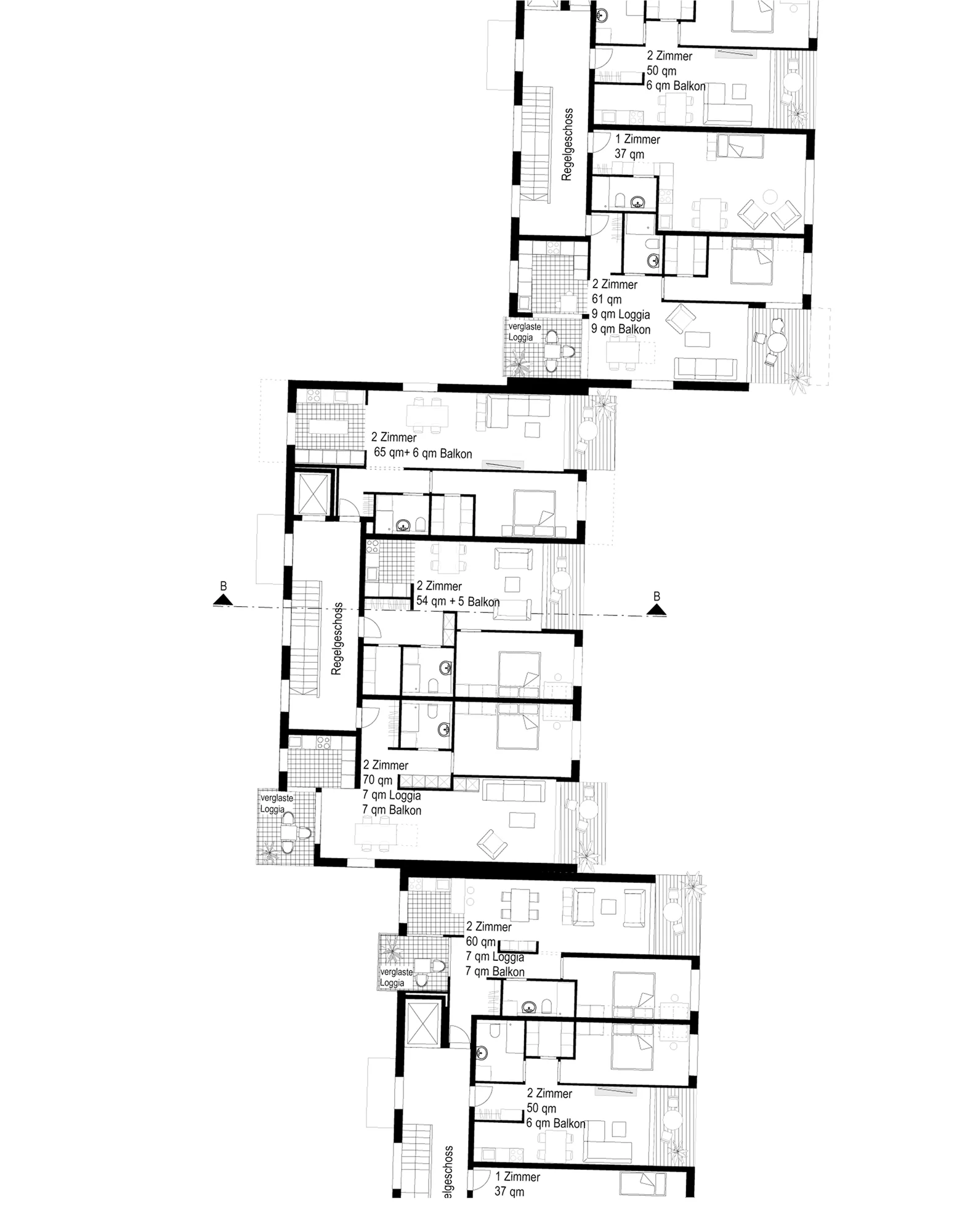

Die Grundrisse der Häuser sind klar gegliedert und orientieren sich an einer effizienten und nutzerfreundlichen Erschließung. Die Zugänge erfolgen über zentrale Treppenhäuser mit Aufzügen, sodass alle Wohnungen barrierefrei erreichbar sind. Im nördlichen Bereich des Grundstücks befindet sich die Einfahrt zur Tiefgarage, die die autoarme Gestaltung des Innenhofs unterstützt und gleichzeitig eine funktionale Anbindung gewährleistet.

Das 3D-Modell des Quartiers visualisiert die geplante Bebauung im städtebaulichen Kontext und zeigt deutlich, wie sich das Projektvolumen respektvoll in die vorhandene Bebauung integriert. Durch gestaffelte Baukörper, variierende Höhenentwicklungen und eine zurückhaltende Materialwahl gelingt es, die Maßstäblichkeit der Umgebung aufzunehmen und weiterzudenken.

Insgesamt steht das Projekt exemplarisch für eine zeitgemäße innerstädtische Nachverdichtung, die sowohl auf ortsbildprägende Elemente reagiert als auch neuen Wohnraum in hoher Qualität schafft. Es verbindet architektonische Klarheit mit sozialräumlicher Offenheit und leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung im Kernbereich von Ratingen.

Froschkönigweg - Kooperative Quartiersentwicklung in Düsseldorf-Flingern

Kooperativer Städtebau mit Zukunft:

Am Froschkönigweg in Düsseldorf-Flingern entsteht ein lebendiges, gemischt genutztes Stadtquartier mit vielfältigen Wohnformen, sozialen Einrichtungen und gewerblichen Angeboten. Der Entwurf beruht auf einem dialogorientierten Beteiligungsverfahren und einem nachhaltigen, urban integrierten Städtebau – ein Modellprojekt für integrierte Quartiersentwicklung.

Mit dem Projekt am Froschkönigweg entsteht in Düsseldorf-Flingern ein neues, zukunftsgerichtetes Stadtquartier, das exemplarisch für eine nachhaltige und partizipative Stadtentwicklung steht. Auf einem etwa 3,95 Hektar großen Areal, das bislang überwiegend gewerblich und infrastrukturell geprägt war, wird ein lebendiger, durchmischter Stadtraum entwickelt – mit dem Ziel, Wohnen, soziale Infrastruktur, Nahversorgung, kleinteiliges Gewerbe sowie Grün- und Freiräume in einem städtebaulich anspruchsvollen Konzept zusammenzuführen.

Der städtebauliche Entwurf folgt einer klaren Grundstruktur mit differenzierten Baukörpern und einer präzisen Anordnung der öffentlichen und privaten Freiräume. Neben einem kompakten Riegel im Osten definieren aufgelöste Baukörper mit innenliegenden Höfen eine offene Quartiersstruktur mit vielfältigen Bezügen in das umliegende Stadtgefüge. Eine eingeschossige Sheddachhalle wird als identitätsstiftendes Element in das Quartier integriert und bietet Raum für gemeinschaftliche oder gewerbliche Nutzungen.

Die geplante Mischnutzung ist zentraler Bestandteil der städtebaulichen Qualität: Neben unterschiedlichen Wohnformen – von frei finanziert bis sozial gefördert, inklusive Wohnangebote für besondere Bedarfsgruppen – sind im Erdgeschoss gezielt öffentliche und halböffentliche Nutzungen vorgesehen. Dazu zählen unter anderem soziale Einrichtungen, kleinteilige Gewerbeflächen, gastronomische Angebote und eine Kita. Ergänzt wird das Konzept durch eine Quartierstiefgarage, die den ruhenden Verkehr weitgehend aus dem Straßenraum heraushält.

Besonders hervorzuheben ist das dialogorientierte Entwicklungsverfahren, das von Beginn an auf Transparenz, Beteiligung und fachlichen Austausch gesetzt hat. In einem mehrstufigen Beteiligungsprozess wurden Anwohnerinnen, Interessensgruppen und Fachplanerinnen systematisch eingebunden – zunächst in einer öffentlichen Ideenwerkstatt, anschließend in Zwischenpräsentationen und Rückkoppelungsschleifen. Die aus dem Verfahren hervorgegangene städtebauliche Lösung wurde auf dieser Grundlage weiterqualifiziert und bildet nun die Grundlage für den Bebauungsplan, der sich derzeit in der finalen Phase der Planrechtschaffung befindet.

Entwicklung Areal Ziegelhöhe

Die Anforderungen an einen sozial- und ökologisch nachhaltigen Wohnungsbau müssen sich massiv verändern, möchten wir, dass die gebaute Umwelt auch für die folgenden Generationen die Lebensgrundlage bildet. Folgende drei Positionen stehen deshalb im Vordergrund:

1. Ressourcenschonende Bauweise, Betrieb und Unterhalt

Die Grundlage einer ressourcenschonenden Bauweise liegt in der Reduktion des Bauvolumens an sich, und dem Streben danach, eine Architektur zu schaffen, die auch langfristig von den Bewohnern benutzt und nachhaltig betrieben werden kann.

Die Verwendung von Beton wurde auf den Tiefbau und den Gebäudesockel reduziert, der aufgrund der Topografie des Grundstückes teilweise eingegraben ist. Auf diesem Betonsockel werden sämtliche Geschosse in Holzmassivbauweise mit einer hinterlüfteten Holzfassade aufgebaut.

2. Stärkung gemeinschaftlich genutzter Flächen zur Unterstützung sozialer Interaktionen

- Bereitstellung eines großzügigen Angebots an privatem und gemeinschaftlichem Freiraum in Kombination mit der gemeinschaftlichen Erschließung.

- Jede Wohnung erhält einen großzügigen Freibereich mit Aufenthaltsqualität und Möglichkeit der individuellen Realisierung von Urban Gardening.

- Große Bedeutung muss dabei nicht nur den öffentlichen, sondern auch den halböffentlichen Freiräumen zukommen, zur Naherholung und für Begegnungszonen für die Bewohnerschaft.

3. Schaffung eines flexiblen Raumangebotes über Monate, Jahre und Jahrzehnte

Häuser und Wohnungen müssen für ihre Bewohner Möglichkeitsräume bieten, die individuelle Anpassungen und Veränderungen über den Tag, das Jahr und die Generationen erlauben und fordern. Im Spannungsfeld der Auflösung der Zuordnung einer Tätigkeit zu einem Ort und der gleichzeitigen zutiefst menschlichen Sehnsucht nach Zugehörigkeit werden wir Lebensräume entwickeln lernen, die diesen Ansprüchen genügen können.

Das Gestaltungskonzept der Fassade gründet auf der Übersetzung des historischen Fachwerk- und Holzbaus in die Gegenwart. Auf einem massiven Sockel mit einer hinterlüfteten Ziegelfassade werden die einzelnen Geschosse in Holzbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade aufgebaut.

Die gestalterische Qualität fokussiert sich ausschließlich auf die Ausführung der hinterlüfteten Fassade und der vorgelagerten und selbsttragenden Balkons.

Der Fokus auf die Farbe Rot lässt an die Geschichte des Ortes erinnern. Unterschiedliche Farbnuancen ermöglichen in diesem Rahmen eine abwechslungsreiche und gleichzeitig ruhige Architektursprache.

WETTBEWERB „STOCKDORF – NEUES LEBEN AN DER WÜRM“

Wie Treibholz „kommen die einzelnen Baukörper auf dem Schwemmland der Würm zum liegen“, bilden Zwischenräume, zonieren die Freibereiche, und scheinen schon immer dagewesen zu sein. Die Natur bietet den Rahmen, die Orthogonalität ordnet sich unter. Die Auflösung des geplanten Gebäudevolumens in einzelne Baukörper orientiert sich am Maßstab und der Körnung der städtebaulichen Umgebung. Die Setzung der Nutzungsschwerpunkte Gewerbe entlang der Straße, und Wohnen entlang der Würm orientiert sich an den Vorgaben des Schallschutzes und der Belichtung.

Wie zufällig begleiten die Baukörper der aktuell geplanten Gewerbenutzung den Straßenraum entlang der Gautinger Straße. Durch die leichte Drehung zueinander ergeben sich entlang des Straßenraumes unterschiedlich große Begegnungsräume mit abwechslungsreicher Qualität. Durch- und Einsichten ergeben sich zwischen den einzelnen Baukörpern und lassen den Raum optisch in Richtung Würm fließen. Begrünte Treppen- und Erschließungskerne verbinden diese Baukörper und stellen ein zusätzliches Element dar. Im Norden fasst ein von West nach Ost verlaufendes Volumen den Hauptzugang von Nordosten in das Gelände, lädt ein und bietet gleichzeitig den Auftakt von Norden zum Gebiet. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes befindet sich die Kita, die an der Gautinger Straße die Hauptaktivität definiert.

Das Ziel ist es, das gesamte Gebiet als naturnahe Landschaft zu entwickeln. Daher verbindet ein durchgängiges Stegsystem die verschiedenen Bereiche miteinander und ermöglicht es den Menschen, die Natur zu erkunden. Gleichzeitig schützt es die empfindlichen Ökosysteme und schafft ein einzigartiges Erlebnis für Besucher*innen und Bewohner*innen.

Das Gestaltungskonzept der Fassade gründet auf der Übersetzung des typisch ländlich geprägten ornamentalen Holzbaus in die Gegenwart. Auf einem massiven Sockel mit einer hinterlüfteten Elementfassade werden die einzelnen Geschosse in Holzbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade aufgebaut. Unterschiedliche Farbnuancen ermöglichen in diesem Rahmen eine abwechslungsreiche und gleichzeitig ruhige Architektursprache.

WETTBEWERB „LANGES LAND“ München

Ratoldstraße, München Feldmoching

WA Süd (8) I WA Süd (7)

Unser Architekturkonzept vereint spielerisch Elemente mit einer klaren Orientierung an den Vorgaben des Bebauungsplans und des Gestaltungsleitfadens. Unser vorrangiges Ziel ist es, einen effizienten, ökologischen und hochwertigen Lebensraum zu schaffen, der sich inmitten der rauen Umgebung, geprägt von Bahnlinien und Lärm, behaglich und geschützt anfühlt.

Um diesen geschützten Raum zu realisieren wurden Module entwickelt, die sich in einer “organischen” Geometrie anordnen. Diese Module wiederholen sich, was nicht nur die Gestaltung des Gebäudes vereinfacht, sondern auch die Effizienz der Planung erhöht. Es bildet eine unregelmäßige Volumetrie, die dennoch eine gewisse harmonische Wiederholung aufweist.

Die Strategie besteht darin, eine ausgewogene Kombination von kostengünstigen und hochwertigen Materialien zu verwenden, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden: Kosten, Schallschutz und Wohnqualität. Auf diese Weise schaffen wir ein Architekturprojekt, das effizient ist und gleichzeitig den höchsten Standards in Bezug auf Lärmschutz und Lebensqualität gerecht wird.

Folgende Themen stehen im Vordergrund:

- Kosteneffizienz

- Nachhaltigkeit

- Landschaftskonzept

- Planung Kindertagesstätte

- Gemeinschaftsraum und Zugänge und Verbindung zwischen Straße und Hofseite im Erdgeschoss

- Flexibilität, Effizienz und Wohnqualität der Wohnungsgrundrisse

- Fassaden Gestaltungskonzept mit dem Prinzip der “Modularen Addition”

- Farbkonzept in direkter Verbindung mit den Nachbargebäuden

Podcast 38% - Städte neu denken!

Mehrfachnutzung als Schlüssel zur Gebäude-Repositionierung!

In diesem Podcast durften Jan Foerster und Antonia Cruel unsere Ansätze teilen, wie sich eine nachhaltige Zukunft der Baubranche sich gestalten lässt.

Danke an Carina Hahn und Lars Krauß für euer Interesse und die tolle Produktion! :)

FROSCH – zweite Phase des Bürgerbeteiligungsverfahrens in Düsseldorf

Nach einer ereignisreichen Woche in Düsseldorf können wir nun erste Eindrücke der zweiten Phase unseres Bürgerbeteiligungsverfahrens in Düsseldorf Flingern teilen

Nach einer ereignisreichen Woche in Düsseldorf können wir nun erste Eindrücke der zweiten Phase unseres Bürgerbeteiligungsverfahrens in Düsseldorf Flingern teilen:

Am vergangenen Mittwoch, den 19. Oktober 2022, versammelten sich Vertreter*innen der Stadt Düsseldorf und die Bürger*innen von Düsseldorf Flingern aus dem Märchenland sowie Interessierte erneut im Froschkönigweg. Diesmal waren die Beteiligten dazu angehalten, die von uns in der Zwischenzeit erarbeiteten 3 Varianten für die Quartiersentwicklung im Froschkönigweg zu bewerten. Teamwerk präsentierte dabei 3 verschiedene Entwurfsansätze, die allesamt den gebauten sowie natürlichen Baum-Bestand berücksichtigen und unter maximal nachhaltigem Vorzeichen ein möglichst autofreies und inklusives Quartier vorsehen. Erste Favoriten kristallisierten sich bereits heraus.

Bei der zweiten Veranstaltung am Tag darauf luden Teamwerk Architekten und ihre Freunde und Partner von nonconform im Auftrag von der Pantera AG 6 Expert*innen ins Quartier, um aufbauend auf der Einschätzung der Bürger*innen fachliches Feedback zur städtebaulichen Qualität zu geben. Zur großen Freude der Architekt*innen und Bauherren konnten die Einschätzungen der Bürger*innen aus dem Fachgremium bestätigt werden.

Wir möchten uns im Namen des Bauherren Pantera AG vertreten durch Herbert Beck und Artur Bartholomäus an dieser Stelle nochmal herzlich für die engagierte Teilnahme und das rege Interesse an diesem Projekt bedanken. Unser Dank geht insbesondere an die gewählte Bürger*innenvertreterin Alena Engelhard und in chronologischer Reihenfolge an die geladenen Expert*innen Benedikt Stahl von der Alanus Hochschule, Dominique Dinies von UTA Architekten und Stadtplaner GmbH, Josh Yates von JOTT architecture, markus weismann von asp Architekten GmbH Architekten, Susanne Dürr von urbi-et und Yasemin Utku vom Campus Deutz.

Um es mit den Worten Wilhelm Buschs zu sagen: „Dieses war der zweite Streich, Doch der dritte folgt sogleich…“. Stay tuned!

Zum Projekt FROSCHkönigweg geht es hier.

Die Projektwebseite von nonconform finden Sie hier.

ULM - Wettbewerb Wohngebiet am Lettenwald - 1. Preis

Begehung der Realisierung unserer städtebaulichen Planung zwölf Jahre nach Wettbewerbsgewinn.

Begehung der Realisierung unserer städtebaulichen Planung zwölf Jahre nach Wettbewerbsgewinn. Die letzten offenen Parzellen werden bebaut. Es zeigt sich, dass die geplante offene Planungsstruktur mit anpassbaren städtebaulichen Vorgaben funktioniert. Es entsteht eine sehr abwechslungsreiche Nachbarschaft unterschiedlichster Gebäudetyplogien und Dichten.

FROSCH - Neubau eines neuen Stadtquartiers in Düsseldorf Flingern

Im Düsseldorfer Stadtteil Flingern projektiert die pantera AG am Froschkönigweg ein komplett neues Quartier. Die Besonderheit des Projektes ist die ausgeprägte Nutzungsmischung aus unterschiedlichsten Wohnformen, sozialen Einrichtungen, Versorgung und Gewerbe.

Im Düsseldorfer Stadtteil Flingern projektiert die pantera AG am Froschkönigweg ein komplett neues Quartier. Dazu wurden jetzt mehrere Grundstücke erworben und zu einer Fläche von über 40.000 Quadratmetern zuzüglich Tiefgarage zusammengeführt. Unter anderem sollen im Düsseldorfer Norden Wohnungen sowie kleine Einzelhandels- und Gewerbeflächen zur wohnortnahen Versorgung entstehen. Die Weiterentwicklung der städtebaulichen Planung wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf geschehen, insbesondere um das Projekt mit den Bedürfnissen der Menschen im Stadtteil Flingern abzustimmen. Die Besonderheit des Projektes ist die ausgeprägte Nutzungsmischung aus unterschiedlichsten Wohnformen, sozialen Einrichtungen, Versorgung und Gewerbe. Darüber hinaus ist geplant das gesamte Vorhaben in Holzbauweise zu realisieren.

Gemeinsam mit dem Büro nonconform ist geplant im Sommer 2022 ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu organisieren, um den Belangen der Bürgerschaft von Düsseldorf Flingern Rechnung tragen zu können.

Visualisierung FormFest

Visualisierung FormFest

Visualisierung FormFest

Visualisierung FormFest

Visualisierung FormFest

REMS - Wettbewerb Wohnungsbau Remshalden

Teilnahme an dem städtebaulichen Ideenwettbewerb zur Entwicklung des Baugebiets “Grunbacher Höhe” in Remshalden.

Die offene Blockrandbebauung mit Einzelhauscharakter wird über die Innenhöfe zentral erschlossen. Dadurch werden die Innenhöfe aktiviert und ein sozialer Austausch auch gebäudeübergreifend über die gemeinsame Durchwegung angeregt. Die Reihenhäuser werden von der Goethestraße erschlossen, die Orientierung der Terrassen und Gärten ist aber zu den Innenhöfen geplant. Auf diese Weise entsteht eine kleinteilige und gegliederte Bebauung, mit einer Verzahnung von öffentlichen und privaten Freiräumen.

Das Qautiershaus, mit KiTa und Seniorenwohnen wird vom großzügigen Quartiersplatz erschlossen. Durch Abrücken des gegenüberliegenden Gebäudes entsteht im Bereich der Goethestraße eine Weitung der Platzfläche, welche als urbanes Zentrum fungiert und sich L-förmig um das Quartiershaus legt. Zusätzlich wird die Nordsüdachse mit Spielflächen für Kinder und Sitzgelegenheiten als Aufenthaltsraum konzipiert. Lediglich Rettungsfahrzeuge oder in Ausnahmefällen Möbelfahrzeuge o.ä. dürfen diese Fußgängerzone befahren.

Die Mehrfamilienhäuser sind alle nach dem gleichen Grundprinzip entwickelt. Die Treppenhäuser liegen im Inneren der Gebäude und erschließen die Wohnungen über einläufige Treppen und einen barrierefreien Aufzug. Im sog. „Zwiebelprinzip“ sind die Versorgungsräume im Ring um das zentrale Treppenhaus gelegt. Hier befinden sich die Wohnungseingänge, sowie die Nassbereiche mit Bädern, Küchen und den erforderlichen Versorgungsschächten. In der äußersten „Schicht“ sind die Wohn- und Schlafräume mit Anschluss an die Außenfassade angeordnet. Das Besondere sind die Vor- und Rücksprünge der Fassade, welche Terrassen und Loggien entstehen lassen. Durch die individuelle Anordnung entstehen private Freiflächen ohne Sichtbezug durch den direkten Nachbarn. Eine Belichtung in mehrere Himmelsrichtungen erhöht somit die Wohnqualität.

Auf diese Weise entsteht eine kleinteilige und gegliederte Bebauung mit hoher gestalterischer Qualität, welche sich gut in die Struktur von Grunbach-Süd einfügt.

Alle Gebäude können in Holz-Hybridbauweise errichtet werden, mit einem Skelett und Geschossdecken aus Stahlbeton , sowie Außenwänden aus Holz. Je nach statischer Erfordernis werden die Außenwände aus Massivholz oder einer Riegelkonstruktion geplant. Die hinterlüftete Holzverkleidung mit vertikalen Fassadenlatten wird individuell und nach einem besonderen Gestaltungskonzept geplant. Alle Gebäude erhalten eine Holzfassade und treten damit als einheitliches Gestaltungskonstrukt auf, jedes Gebäude erhält aber ein unterschiedliches Fassadenraster und, so dass zusätzlich zu den Vor- und Rücksprüngen der Gebäudekubatur ein unterschiedliches Fassadenbild der einzelnen Wohnblöcke entsteht.

Ansicht West

Ansicht West und Süd

Entwurfsprinzip Mehrfamilienhäuser

Konzeptpiktogramme

Vertiefung Fassade

MIT - Neubau von 180 Wohnungen in Berlin

Im Auftrag eines Berliner Entwicklers wurden über verschiedene städtebauliche Varianten das baurechtliche Potential eines leer stehenden Grundstückes am Mittelweg in Berlin Pankow erarbeitet.

Im Auftrag eines Berliner Entwicklers wurden über verschiedene städtebauliche Varianten das baurechtliche Potential eines leer stehenden Grundstückes am Mittelweg in Berlin Pankow erarbeitet. Das Grundstück grenzt im Süden an einen existierenden Park an und bildet den Übergang vorhandener Geschosswohnungsbauten im Süden und Osten und kleinteiliger Bebauung im Norden. Die Entwurfskonzepte gründen auf dieser Schnittstelle und vermitteln zwischen diesen beiden städtebaulichen Körnungen.

Variante 3

Variante 3 - Vogelperspektive

Variante 3 - Park

RATI - Quartiersentwicklung

Für die Pantera AG aus Köln planen wir die Entwicklung eines städtebaulichen Quartiers im Stadtzentrum von Ratingen.

Für die Pantera AG aus Köln planen wir die Entwicklung eines städtebaulichen Quartiers im Stadtzentrum von Ratingen.

Das städtebauliche Konzept basiert auf der Ergänzung des vorhandenen heterogen gewachsenen Quartiers. Dabei wird die historische Körnung der südlich gelegenen Altstadt von Ratingen, mit seinen einzelnen schmalen Baukörpern, aufgenommen. Die vertikalen und horizontalen Dimensionen bilden die geometrische Grundlage der neu entstehenden Rhythmik. Die insgesamt vier Baukörper umschließen einen gemeinschaftlichen Innenhof, der nicht nur von den zukünftigen Bewohnern genutzt werden kann, sondern darüber hinaus einen Spielplatz beherbergt, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Visualisierung: formfest.de

Visualisierung FormFest

Visualisierung FormFest

Visualisierung FormFest

Visulisierung FormFest

HANS - Veröffentlichung im Münchner Merkur

Ein Hauch von Manhattan in Haar - Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres Projektes in der Hans-Pinsel-Straße in Haar in der Münchner Merkur.

Visualisierung FormFest

Ein Hauch von Manhattan in Haar

(Günter Hiel)

Mit der Wortschöpfung „Manhattan-Projekt“ für zwei Bauvorhaben im Gewerbegebiet Hans-Pinsel-Straße am Ortseingang von Haar hat Gemeinderat Peter Paul Gantzer (SPD) schon den Auftakt geliefert für die nächste Haarer Hochhausdebatte.

Haar - Einem Investor schwebt vor, auf dem Grundstück Ecke Münchner Straße (B 304)/Hans-Pinsel-Straße 1 einen 43,5 Meter hohen Wohn- und Büroturm zu bauen. „Das Tor zu Haar“, so der ambitionierte Projektname, soll einen „städtebaulichen Akzent“ direkt an der Stadtgrenze zu München setzen, gegenüber dem Acomhotel. 59 Apartments plus Gewerbe auf zwölf Etagen sowie ein Parkdeck sieht ein Entwurf vor. Das Ganze wurde dem Gemeinderat als „Bauwunsch“ präsentiert, ist also eher eine Vorstellung, was auf diesem Grundstück vielleicht einmal entstehen könnte.

Konkretes Projekt: „90 Grad - Haus der Perspektiven“

Schon konkreter ist das Projekt „90 Grad - Haus der Perspektive“ auf dem benachbarten Grundstück Hans-Stießberger-Straße 2a, das neben Aufwertung und Umbau des bestehenden Gewerbegebäudes einen gut 19 Meter hohen Büroneubau mit sechs Stockwerken vorsieht, in Holzbauweise. Die Bauvoranfrage wird der Bauausschuss am Dienstag, 4. Mai, diskutieren.

Bauwunsch für Hochhaus

Diese Bauvoranfrage hat Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München einbetten lassen in ein städtebauliches Entwicklungskonzept, samt erster Vorstellung des Bauwunsches für das Hochhaus am Ortseingang. Für dieses Vorgehen gab es Lob von den Fraktionen. Mit dem Begriff „Manhattan-Projekt“ ist Bukowski nicht glücklich. Der bringt Emotionen in eine Debatte, in der die Gemeinderäte Bauvorhaben nüchtern prüfen und abwägen.

CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer erklärte denn auch, dass er sich inhaltlich zur Voranfrage noch nicht äußern werde, geschweige denn zum Bauwunsch „Das Tor zu Haar“. Dass die CSU Haar eher skeptisch gegenüber Hochhäusern ist, sei bekannt. Und Wohnungen im Gewerbegebiet an der B 304 sehen auch andere Fraktionen durchaus kritisch.

Aufwertung des Gewerbegebiets

Im Fall „90 Grad“ an der Hans-Stießberger-Straße 2a geht es um Gewerbe und Gastronomie. Zwischen dem Nord- und Westflügel des bestehenden Gebäudes ist eine großflächige Halle im Souterrain geplant. Terrassenförmige Abböschungen Richtung Norden sollen den Straßenraum mit der gastronomischen und gemeinschaftlich bespielten Nutz- und Freifläche im Souterrain verbinden, erklärten die Architekten.

Parkplatzflächen werden entsiegelt und bepflanzt

Die Halle des Dachs soll begrünt werden. Insgesamt soll das Gewerbegebiet in Nachbarschaft zur Fachoberschule aufgewertet werden. Da eine Tiefgarage geplant ist, könnten oberirdische Parkflächen wieder entsiegelt und bepflanzt werden. In der nordwestlichen Ecke des Grundstücks soll ein sechsstöckiges Büro- und Gewerbegebäude gebaut werden, 19,30 Meter hoch. Im Untergeschoss ist eine Gastro-/Kantinennutzung geplant, ergänzt durch reguläre Gastronomie und Multifunktionsräume, zum Beispiel Eventflächen, im Erdgeschoss. Wenn die Gemeinde dem Projekt näher tritt, dann vermutlich im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der Bauausschuss wird sich das am Dienstag genau anschauen.

„90 Grad - Haus der Perspektiven“

Den Bürokomplex in der Hans-Stießberger-Straße 2a in Haar mit rund 6100 Quadratmetern Bruttogeschossfläche hat die F4 Immobilien GmbH im April 2020 erworben – und ein neues Markenkonzept für das Objekt entwickelt: „90 Grad - Haus der Perspektive“. Wie es zu dem Namen kommt, erklärt Geschäftsführer Matthias Wilhelm: „Die besondere Form des Gebäudes mit seinen vier Flügeln im rechten Winkel dient nicht nur als Inspiration für den neuen Markennamen, sondern erlaubt ebenso eine flexible Flächeneinteilung sowie eine Multi-Tenant-Vermietung.“

Von modernen Team- und Großraumbüros bis hin zu ruhigen Einzelbüros ließen sich die Flächen flexibel aufteilen und eigneten sich damit für Mittelständler, Start-ups, Kreativbetriebe & Co. Wilhelm sagt dazu: „90 Grad bedeutet für uns, um die Ecke zu denken. Wir möchten unseren Mietern die Perspektive eröffnen, ihre individuellen Arbeitsplatzkonzepte zu kreieren.“

HANS - Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung

Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres Projektes in der Hans-Pinsel-Straße in Haar in der Süddeutschen Zeitung.

Visualisierung FormFest

Hoch hinaus mit Holz

(Bernhard Lohr, Haar)

Sechsstöckiger Öko-Gewerbebau kommt im Gemeinderat gut an

Zwei voneinander unabhängige Investoren haben im Haarer Gemeinderat Pläne für außergewöhnliche Bauvorhaben vorgestellt. Einmal geht es um ein 43 Meter hohes Hochhaus mit 59 Apartments, das unter dem Titel "Das Tor zu Haar" an der Münchner Straße direkt an der Stadtgrenze zu München entstehen könnte. Es handelt sich um das Grundstück, auf dem Küchen-Dreier einen Gewerbebau stehen hat. Das andere Projekt könnte hundert Meter weiter an der Hans-Stießberger-Straße entstehen. Dort soll ein weitgehend versiegeltes, mit einem sanierungsbedürftigen Bürogebäude bebautes Grundstück aufgebrochen werden. Ein sechsstöckiger Gewerbebau könnte dort zusätzlich an der Ecke Hans-Pinsel-Straße Platz finden. Er soll in Holzbauweise errichtet werden und Platz für Start-ups, die Kreativwirtschaft und Co-Working-Places bieten.

Damit steht Haar vor weiteren Debatten darüber, wie man es mit Hochhäusern hält. Peter Paul Gantzer (SPD) setzte gleich den Ton, indem er vom "Manhattan-Projekt" sprach, nicht ohne vorausgeschickt zu haben, dass er nichts gegen Hochhäuser habe. Derzeit wird ein Wohnturm an der Ecke Münchner Straße und Jagdfeldring errichtet, über dessen Bau jahrelang gestritten wurde. Dieser ist ebenso wie ein Büroturm 300 Meter weiter Teil des Rahmenplans, der für die Südseite der B 304 erstellt worden ist. Der sieht noch einen dritten Hochpunkt, wie es auch heißt, von München kommend am Beginn der Münchner Straße vor. Und zwar auf einem städtischen Grundstück an der Ecke Hans-Pinsel-Straße. Das Dreier-Areal befindet sich an derselben Kreuzung gegenüber.

Die Pläne für den Wohnturm und für den Gewerbebau aus Holz wurden den Gemeinderäten am Dienstagabend Schlag auf Schlag präsentiert. Gantzer warnte davor, die Gemeinderäte mit diesen bedeutsamen Projekten zu überrollen. Dietrich Keymer (CSU) rief dazu auf, beide sauber auseinanderzuhalten. Beide Bauvorhaben seien nicht vergleichbar. Die CSU sieht weitere Hochhäuser laut Keymer skeptisch, ebenso Wohnen an der stark befahrenen B 304. Den Gewerbebau aus Holz nahm er aus seiner Kritik ausdrücklich aus. Zu diesem liegt ein Vorbescheidsantrag vor, über den der Bauausschuss kommende Woche befinden soll.

Das Gewerbeprojekt stellte Architekt Jan Foerster von Teamwerk-Architekten in Anwesenheit des Investors im Gemeinderat vor. Foerster sprach von einer Aufwertung im Vergleich zur aktuellen Situation auf dem zu 97 Prozent versiegelten Grundstück. Nachhaltiges Bauen und Bauen nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft seien selbstverständlich. Das Dach des bestehenden, sanierungsbedürftigen Bürogebäudes wolle man komplett und intensiv begrünen und zu einem Dachgarten machen. Eine zweigeschossige Tiefgarage wäre im südlichen Bereich des Areals vorgesehen. Zwischen dem Neubau und dem bestehenden Bürokomplex soll im Souterrain ein Verbindungsbau entstehen, darüber könnte es Freiflächen für Gastronomie geben. Foerster sprach von "Dichte und Vielfalt", die man anstrebe. Um 2800 Quadratmeter soll die Nutzfläche zunehmen. Das Bauamt empfiehlt deshalb einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.

Das Projekt kam im Gemeinderat weitgehend gut an. Trotz der höheren Baudichte begrüßte Henry Bock (Grüne), dass viele ökologische Themen angesprochen wurden. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sah sich bestätigt, weil er viele Aspekte des ihm vorschwebenden Konzepts von ökologischen Gewerbegebieten wiederfand. Vergleichsweise kritisch wurde der Wohnturm gesehen, über den Lydia Knözinger-Ehrl kursorisch berichtete. Die Bauingenieurin vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum ging darauf ein, als sie aus Anlass der beiden Bauprojekte eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Verdichtung im Gewerbegebiet Hans-Pinsel-Straße präsentierte. Knözinger-Ehrl sagte, der Gewerbebau könnte das Gebiet aufwerten, so wie es die Gemeinde in ihrem Gewerbeentwicklungskonzept wünsche. Sie empfahl, sich an dem Rahmenplan zu orientieren. Die Gemeinde müsse sich im Klaren darüber werden, ob sie an der Münchner Straße, wo Gewerbe vorgesehen sei, Wohnraum schaffen wolle. Und sie müsse abwägen, ob sie - wie im Rahmenplan vorgesehen - auf ihrem Grundstück ein Hochhaus ermöglichen wolle. Dieses und der Turm auf dem Dreier-Areal wären "sehr massiv".

WEIH - Studentenwohnungen in Freising

Der Entwurf für Studentenwohnungen auf dem Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei nahe dem Stadtzentrum von Freising gründet auf der architektonischen Übersetzung der Formensprache klassischer Gewächshäuser.

Der Entwurf für Studentenwohnungen auf dem Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei nahe dem Stadtzentrum von Freising gründet auf der architektonischen Übersetzung der Formensprache klassischer Gewächshäuser. Große Volumen mit expressiven Dachformen erinnern an verglaste Sheddächer. Dabei wurde die vorhandene Topographie ausgenutzt. Die Baukörper bilden einen Gemeinschaftshof.

HANS - Neubau und Sanierung in Haar

In enger Abstimmung mit der Gemeinde möchten wir den Standort hin zu einem innovativen, kreativen und ökologisch nachhaltigen Geviert entwickeln.

Wir freuen und sehr die F4-Immobilien GmbH aus München bei der Entwicklung ihres Bestandsgebäudes und Grundstücks in Haar bei München unterstützen zu können. In enger Abstimmung mit der Gemeinde möchten wir den Standort hin zu einem innovativen, kreativen und ökologisch nachhaltigen Geviert entwickeln. Neben der Sanierung des Bestandsgebäudes, mit einem komplett intensiv begrünten Dach, ist die Entwicklung eines selbstständigen Gebäudevolumens geplant, welches mit dem Bestandsgebäude über einen flachen Souterrainbaukörper verbunden ist. Als Nutzungen sind eine die Nachbarschaft versorgende Kantine im Souterrain und Gewerbeeinheiten für die Kreativwirtschaft im neuen selbstständigen Baukörper vorgesehen.

Visualisierung: formfest.de

Visualisierung FormFest

HIN - Wettbewerb Hindenburg Quartier

Das Patchwork Hindenburg-Quartier überlagert zwei städtebaulichen Dichten vertikal: Einer verdichteten und urbanen Basis, basierend auf den Bestandsqualitäten Hindenburg-Quartiers und einer aufgelockerten privaten und durchgrünten Ebene des Wohnens über dem Eselsberg.

Patchwork Hindenburg-Quartier

Ziele

Nachhaltige Wohnstandorte müssen flexibel in Ihrer Entwicklung, sozial nachhaltig in ihrer Durchmischung und lebenswert in der Bereitstellung interpretierbarer gemeinschaftlicher und privater Nutzflächen sein. Auch über die Fertigstellung eines Wohngebietes hinaus wird der langfristige Erfolg eines lebenswerten Wohnumfeldes im Abwechslungsreichtum und der Anpassungsfähigkeit der urbanen Struktur liegen.

Leitgedanke

Ziel von Patchwork Hindenburg‐Quartier ist es eine städtebaulich starke Grundstruktur bereitzustellen, die die schrittweise Entwicklung eines abwechslungsreichen und durchmischten Standortes nicht nur ermöglicht, sondern fördert.

Historie

Der Umgang mit der historischen Vergangenheit der Kaserne und die Einbindung des Forts stellt die Ausgangslage der städtebaulichen Grundstruktur dar. Durch die Aufnahme der räumlichen Gegebenheiten der Parzellierung, die sich durch vorhandenen Straßen, Plätze, Baumreihungen und Bestandsgebäude ergeben und einer Übersetzung dieser in ein städtebauliches Raster wird die Geschichte spürbar bleiben. Die Struktur des Bestandes wird somit zum Charakter eines neuen Stadtteiles.

Identität

Patchwork Hindenburg‐Quartier überlagert zwei städtebaulichen Dichten vertikal: Einer verdichteten und urbanen Basis, basierend auf den Bestandsqualitäten Hindenburg-Quartiers und einer aufgelockerten privaten und durchgrünten Ebene des Wohnens über dem Eselsberg.

Neue Flächentypologie Sockelzone

Die Besonderheit der Grundstruktur ist der angehobene Innenhof, unter dem sich die Tiefgarage und die sonst im Untergeschoss vorgesehenen Nebenräume befinden. Dadurch entsteht im Erdgeschoss umlaufend zur Umgebung eine neue Flächentypologie von nutzbaren Räumen mit direktem Erdgeschoss-‐ und Aussenbezug. Durch die Anhebung des normalerweise in solchen Lagen vorzufindenden Sockelgeschosses von ca.1m um 1,5m entsteht so nicht nur nutzbarer und nachhaltiger zusätzlicher Raum, sondern ermöglicht zudem den teilweisen Verzicht auf eine kostenintensive Tiefgarage.

Die Besonderheit der Hanglage erlaubt darüber hinaus eine optimale Einbindung dieser Typologie in die Topografie, sodass die privaten Höfe jeweils von der oberen Seite erschlossen werden können. Die Wahrnehmung der Stadt findet direkt auf der Straßenebene statt. Die Ausstrahlung der Erdgeschossräume prägt das Lebensgefühl der Bewohner, sie bilden die Alltagsräume, die eigentlichen öffentlichen Räume und Freiflächen. Diese Flächentypologie sehen wir als kurz-‐ und langfristige Ergänzung zu den Wohnflächen in den oberen Geschossen. Hier können Nachbarschaften Gemeinschaftsräume nutzen, Hobbyräume mit hoher Aufenthaltsqualität angeboten, kleine Start-‐Up-‐ Büros der Bewohner angesiedelt werden. Die offene und flexible Grundstruktur dieser Zone ermöglicht eine langfristig flexible Entwicklung. Die Nutzungen werden an der lebendigen Umgebung teilnehmen und als Katalysator für die Nachbarschaft wirken.

Nachbarschaft, Vielfalt und Flexibiliät

Patchwork: Maximierung der Mischung und Förderung der synergetischen Potentiale.

„Die Stadt ist eine Siedlungsform, die die Begegnung einander fremder Menschen wahrscheinlich macht.“ Senett 1986. Ziel des Prinzip des Patchwork ist die Erhöhung der verschiedensten Formen des

„Nebeneinanders“ und der „Überlagerung“ unterschiedlichster Nachbarschaften auf der privaten und öffentlichen Ebene.

Lebensqualität:

Auf einer eigenen aufgelockerten und durchgrünten Ebene, bieten die Wohnhöfe eine ruhige und geborgene Atmosphäre. Obwohl in der Vertikalen den dichteren öffentlichen und gewerblichen Nutzungen so nah, bieten die großen Abstände der einzelnen Wohnparzellen optimale Belichtung und ein hohes Maß an Privatsphäre. Der städtebauliche Entwurf sieht dabei eine klare Baulinie des Blockrandes vor. Nach Innen ermöglicht eine großzügig gesetzte Baulinie die individuelle Entwicklung zukünftiger architektonisch unterschiedlicher Wohnformen.

Parzellierung

Die einzelnen „Blöcke“ sind in jeweils ein bis drei Grundstücke mit zusammenhängenden, jedoch real teilbaren Tiefgaragen gegliedert. Die Höhenstaffelung und die jeweilige Größe der Teilgrundstücke unterstützt eine abwechslungsreiche, kleinteilige und gewachsene urbane Entwicklung, deren Kubaturen sich langsam nach Süden und Osten hin verkleinern und so den Übergang zum Park und dem Fort darstellen. Unterschiedlichste Wohntypologien und Formensprachen werden entstehen, die dem neuen Quartier ein gewachsenes Erscheinungsbild geben.

Öffentlicher Raum und Landschaft

Auf Grundlage der vorhandenen räumlichen Strukturen des gebauten Raumes und des Naturraumes des ehemaligen Kasernengeländes wurde eine abwechslungsreiche städtebauliche Grundstruktur entwickelt. Diese hatte zum Ziel einen kompakten Stadtteil zu schaffen, der zum einen dem Fort und seinem Vorbereich ausreichend Platz gewährt und darüber hinaus den vorhandenen Landschaftsraum zu einem qualitätsvollen und Identitätsstiftenden Aufenthaltsort erweitert. So entstehen durch die städtebauliche Struktur spannende Raumsituationen, die durch ganz unterschiedliche Freiraumtypologien bespielt werden. Starkes Rückgrat und verbindendes Element bildet der öffentliche Grünraum im Westen. Hier verlaufen die Rad- und Fußwegverbindungen zum Nahversorgungszentrum „Stifterweg“, zur Wissenschaftsstadt und zum Stadtzentrum. Darüber hinaus wird nun das Fort in die vorhandene Wegestruktur eingebunden.

Zwischen den Blöcken und Parzellen entstehen platzartige Freiraumsequenzen. Diese zum Großteil niveaugleich ausgebauten Flächen sind Erschließung und Aufenthaltsbereich zugleich. Durchsetzt wird das Freiraumsystem durch Grüncluster die an wichtigen Stellen im Freiraumgefüge Akzente setzten.

Sowohl die steinernen Platzfolgen als auch die Grüncluster bilden gemeinsam ein zusammenhängendes, öffentliches Freiraumnetz, welches für die städtebauliche Ordnung und Einbindung in den Stadtbaustein eine zentrale Rolle spielt. Als introvertierter Gegenpol präsentieren sich die privaten Freibereiche auf der erhöhten Garage als wohlproportionierte Innenhofflächen, die in hohem Maße durch gemeinschaftliche Nutzung geprägt sind. Insgesamt besticht der Gesamtbaustein mit mit einem fein abgestuften Freiraumsystem. Die Zonierungen sind klar ablesbar und richtig zugeordnet.

Durch den hohen Vernetzungsgrad entsteht ein für alle Bewohner gut zugänglicher und differenziert nutzbarer Freiraum. Das betrifft im speziellen die öffentlichen Grünflächen, die Grüncluster und die platzartigen Freiraumsequenzen. Durch die spannenden Raumsituationen zwischen den Gebäudekörper erhält der der gesamte Baustein eine unverwechselbare Identität. Das Freiraumsystem dient dabei zusätzlich als orientierendes Element und unterstützt in hohem Maße die Adressbildung.

Erschließung

Die Erschließung des Geländes erfolgt über die Hauptzufahrten am Weinbergweg im Norden und der am Mähringer Weg im Osten. Ein Netz aus Fußgänger und Fahrradwegen verbindet den neuen Stadtteil eng mit der Umgebung, dem Versorgungsstandort „Ladenzeile Stifterweg“ und dem neu entstandenen großzügigen Landschaftsraum. Die Positionierung der neuen Trambahnhalteastelle am Mähringer Weg aktiviert zudem das Gebiet und öffnet den fußläufigen Erschließungskorridor zwischen Landschaftsraum, Fort und der Ladenzeile Stifterweg. Die Anbindung des Forts an den Landschaftsraum erfolgt über eine filigrane Brücke über den Graben. Diese ermöglicht das Erlebnis der Dimension dieser besonderen Anlage.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit des Konzeptes Patchwork Hindenburg-Quartier gründet auf 3 Prinzipien:

- Ressourcenschonendes Bauen durch eine kompakte Bauweise und den Verzicht auf eine Unterkellerung.

- Flexibilität in der schrittweisen Realisierung des Projektes mit der Möglichkeit der Anpassung der Wohntypologien im Rahmen eines starken städtebaulichen Grundgerüstes.

- Soziale Nachhaltigkeit durch die bewusste Durchmischung der Wohntypologien.

Vogelperspektive von Norden

Dachaufsicht mit privaten Hofflächen

Längsschnitt N-S

Nutzungsverteilung und Wohntypologien

KÖGL - 12 Wohneinheiten an der Köglmühle in Mainburg

Im Rahmen der Vorgaben des B-Planes wurde eine Vision für ein kleines Dorf entwickelt, mit Häusern gleichen Charakters, aber unterschiedlicher Größe und Komponenten. Je nach Lage und Grundstücksgröße werden die Häuser großzügige Nachgärten, Wintergärten, Balkons und Terrassen besitzen.

Nach mehreren Jahren der Genehmigung des B-Planes für die Köglmühle, einem wunderschönen Bergrücken über der historischen Altstadt von Mainburg im Landkreis Kehlheim, befinden wir uns aktuell in der Planung der einzelnen Wohnhäuser im Rahmen eines weiter verfeinerten städtebaulichen Konzeptes. Im Rahmen der Vorgaben des B-Planes wurde eine Vision für ein kleines Dorf entwickelt, mit Häusern gleichen Charakters, aber unterschiedlicher Größe und Komponenten. Je nach Lage und Grundstücksgröße werden die Häuser großzügige Nachgärten, Wintergärten, Balkons und Terrassen besitzen.

Das Designkonzept sieht eine einheitliche Formensprache und Materialität vor, die individuell den Wünschen der zukünftigen Eigentümer angepasst wird. Aktuell ist der Baubeginn der Erschließung im Frühjahr 2019 geplant. Wir freuen uns dieses Projekt gemeinsam für die R + G Munich GmbH realisieren zu können.

Wohnfläche: 2700 qm

12 Wohneinheiten

Flächen Grundstück 1,8 ha.

Visualisierung FormFest

Visualisierung Teamwerk

Visualisierung Teamwerk

Visualisierung Teamwerk

Visualisierung Teamwerk

Visualisierung Teamwerk

Visualisierung Teamwerk

Haus Typ A EG

Haus Typ A OG

Haus Typ B EG

Haus Typ B OG

Haus Typ C EG

Haus Typ C OG

Foto Sandra Knopp - Knopp Pictures

Foto Sandra Knopp - Knopp Pictures

Foto Sandra Knopp - Knopp Pictures

Foto Sandra Knopp - Knopp Pictures

Foto Sandra Knopp - Knopp Pictures

Wohnquartier an der Ratoldstraße - 2. Preis

Mit Hinnenthal-Schaar Landschaftsarchitekten haben wir beim nicht offenen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb „Wohnquartier an der Ratoldstraße“ in München den 2. Preis gewonnen. Die Ausstellungseröffnung und Preisverleihung fand am Montag den 25.07.2016 um 18 Uhr im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b in München statt.

Städtebau und Freiraumkonzept

Auf der gesamten Länge Ratoldstraße und Raheinstraße erfährt das Projektgebiet am Bahnhof Feldmoching eine Lärmschutzbebauung und damit seinen städtebaulichen Abschluss. Die Anordnung und die Höhenentwicklung der Baukörper beziehen sich jeweils auf einen städtebaulichen Baustein aus der angrenzenden Bestandsbebauung im Osten. Diese vier Bausteine umfassen die Hochhaussiedlung an der Weitlstraße, das Siedlungsgebiet zwischen Jakob-Sturm-Weg und Bernhardstraße, den Abschnitt auf Höhe Bahnhof bis zur Herbergstraße und die Siedlung im Norden zwischen Herbergstraße und Hochlandstraße.

Das Projektgebiet erhält dadurch eine übergeordnete Rhythmisierung, welche durch die Gliederung von zusammenhängenden, größeren Freiräumen und Plätzen verstärkt wird. Diesen Freiraum- und Platzsituationen sind die bürgerschaftlichen, sozialen und gewerblichen Nutzungen zugeordnet.

ULM - Wohngebiet Lettenwald in Ulm - 1. Preis

Primärer Gedanke ist die Verzahnung von Wald und Stadt, von Architektur und Landschaft zu einem symbiotischen Gefüge, das bewusst eine klare Trennung zwischen Baulichem und Natürlichem vermeidet.

Wald als der archaischste und elementarste Wohnraum der Menschheit hat, nachdem der Mensch diesen nicht mehr ausschließlich als seinen Lebensraum nutzte, nichts an seiner Faszination eingebüßt, wenn auch der Mensch sich in seinen Lebensformen immer mehr von ihm entfremdet hat. Dabei scheint das Bedürfnis nach Ruhe und Natur in der heutigen Zeit immer wichtiger zu werden. Dabei erscheinen Wohnformen, die Urbanität mit Naturerlebnis verbinden nicht zwangsläufig widersprüchlich zu sein.

Das „Leben im Wald und mit dem Wald" statt dem „Dorf am Waldrand". Primärer Gedanke ist die Verzahnung von Wald und Stadt, von Architektur und Landschaft zu einem symbiotischen Gefüge, das bewusst eine klare Trennung zwischen Baulichem und Natürlichem vermeidet. Große „grüne Finger", frei von Verkehr, lassen den Wald in das Wohngebiet wachsen, dort verliert er sich erst langsam in immer niedriger werdender Bepflanzung. So nimmt langsam aber stetig die Architektur Beschlag von der Natur, oder umgekehrt gewährt die Architektur zum Wald hin der Natur immer mehr Raum. Zwei hainartig bewaldete Quartiersplätze, umgeben von Häusern unterschiedlichster Höhe und Geschäften des täglichen Lebens, schaffen ein natürliches, aber auch belebtes Herzstück des Quartiers.

Der frei in das Gebiet wachsenden Natur steht eine strenge schachbrettartige städtebauliche Grundordnung gegenüber. Ein auf den ersten Blick rigides Grundraster innerhalb eines Blockes und in der Gesamtheit, entwickelt bei genauer Betrachtung ein für private Bauherren wie Investoren sehr freies und individuelles Entwicklungspotential. So kann das Gebiet, ähnlich dem Entwicklungsprozeß einer Stadt, langsam entstehen ohne dass Baulücken das Gebiet im Gesamten unvollständig erscheinen lassen. Innerhalb des Blocks und auf dem individuellen Grundstück entstehen sehr lebendige und unterschiedliche Lebensformen und Nachbarschaften, die Interaktion und Individualität miteinander verbinden.

Realisierung 2015-2018